切除不能の局所進行の膵臓がんと遠隔転移のある膵臓がんに対する化学療法

2018.4 取材・文:柄川昭彦

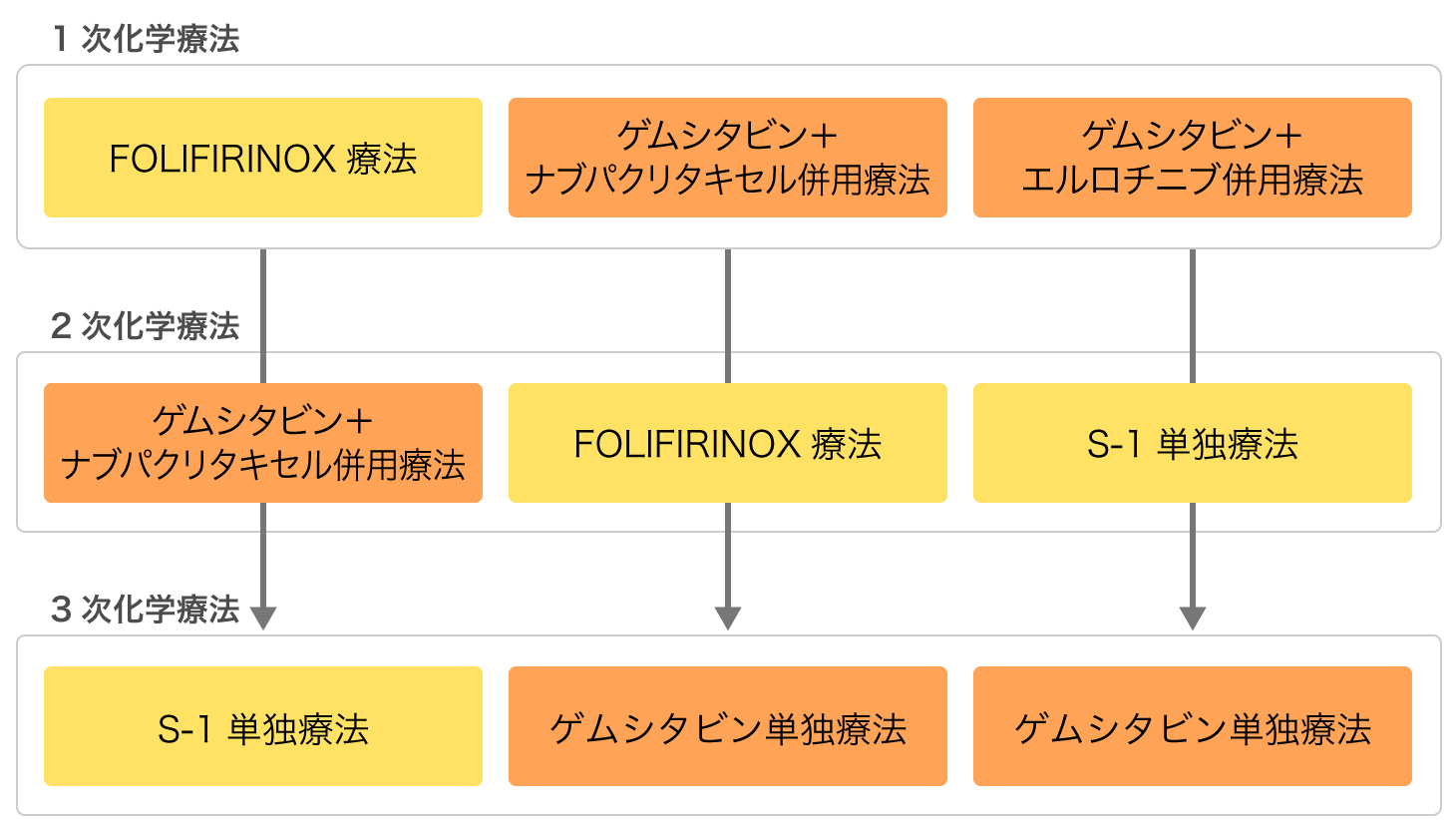

手術ができない局所進行の膵臓がんや遠隔転移がある膵臓がんに対する治療は、抗がん剤による化学療法が中心です。「FOLFIRINOX療法」や「ゲムシタビン(製品名:ジェムザールなど)+ナブパクリタキセル(製品名:アブラキサン)併用療法」などの多剤併用療法は、がんを縮小させる力が強く、従来行われてきた「ゲムシタビン単独療法」や「S-1(製品名:TS-1など)単独療法」に比べ、生存期間を延長させる効果が高いことが明らかになっています。したがって、全身状態が良好なら、FOLFIRINOX療法やゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法を選択し、それが難しい場合には、他の薬剤による化学療法を選択します。2次治療を行う場合には、1次治療と系統の異なる化学療法を選択するのが基本です。

切除不能の膵臓がんは局所進行と遠隔転移の2つ

膵臓がんの治療は、手術できるかどうか、つまり「手術可能」か「手術不能」かが大きな分岐点となります。手術不能と判断されるのは、がんが重要な血管などに入り込んでいて技術的に切除できない場合や、がんが膵臓から離れた臓器などに遠隔転移があって手術では取り切れない場合です。ここでは、手術不能と判定された場合に行われる治療を解説します。

手術できない膵臓がんは、大きく2つに分類することができます。1つが「局所進行の膵臓がん」で、もう1つが「遠隔転移のある膵臓がん」です。

膵臓がんの広がり方は2通りです。1つは、膵臓がんが発生したところから周囲にじわじわ広がっていき、がんが大きくなると、膵臓を出て周囲の臓器に至る浸潤です。もう1つは、がん細胞がリンパ液や血液によって運ばれて増殖する広がり方で転移といいます。

「局所進行の膵臓がん」は、がんが膵臓とその周囲に浸潤したり、近くのリンパ節だけに転移が起きたりする状態を指します。遠隔転移はなく、病期診断ではステージIIIとされます。「遠隔転移のある膵臓がん」は、離れた臓器や離れたリンパ節への転移がある場合で、ステージIVと診断されます。

局所進行の膵臓がんの治療は全身状態により4つから選択

局所進行の膵臓がんの治療について、日本のガイドラインでは、「化学放射線療法」あるいは「化学療法」が推奨されています。しかし、実際には化学放射線療法はあまり行われていません。化学療法と放射線療法を組み合わせるため、治療が煩雑になりますし、副作用も強く現れる傾向があるからです。また、欧州で行われた化学放射線療法と化学療法を比較した臨床試験では、化学放射線療法が生存期間を延ばすというデータは得られませんでした。そうしたこともあり、最近はあまり行われなくなっています。

化学放射線療法を行う場合、放射線療法と組み合わせる抗がん剤は、日本ではS-1を使うのが一般的です。海外では、カペシタビン(製品名:ゼローダ)がよく使われます。どちらもフッ化ピリミジン系の経口抗がん剤です。ゲムシタビンを使う場合もありますが、S-1やカペシタビンに比べ、副作用が少し強くなります。化学放射線療法は、基本的には通院で行われます。

局所進行の膵臓がんに対する化学療法には、「FOLFIRINOX療法」「ゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法」「ゲムシタビン単独療法」「S-1単独療法」の4種類があります(図1)。FOLFIRINOX療法は、オキサリプラチン(製品名:エルプラットなど)、イリノテカン(製品名:トポテシンなど)、フルオロウラシル(製品名:5-FUなど)という3種類の抗がん剤と、フルオロウラシルの効果を強めるレボホリナート(製品名:アイソボリンなど)という薬を併用する治療法です。

遠隔転移のある膵臓がんに対しては、「ゲムシタビン+エルロチニブ併用療法」もありますが、局所進行に対しては使われません。局所進行の膵臓がんに対する臨床試験で、ゲムシタビン+エルロチニブ併用療法は、ゲムシタビン単独療法の生存期間を下回る結果に終わっています。そのため、局所進行の膵臓がんについては、これを除く前述の4種類の化学療法が標準治療となっています。

この4種類の中で、特に効果が高いのは、FOLFIRINOX療法とゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法です。ゲムシタビン単独療法やS-1単独療法に比べ、生存期間が延長することが明らかになっており、1次治療としては、この2つの治療が検討されます。ただし、これらの化学療法は複数の抗がん剤を併用するので、副作用も強くなります。そのため、FOLFIRINOX療法やゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法は、全身状態が良好で、これらの治療に耐えられそうな患者さんが対象です。

2つの治療のうちどちらの効果が高いかについては、両者を比較した臨床試験が行われていないため、明らかになっておらず、また、1次治療にどちらを選択すべきかについては、見解が定まっていません。副作用に関しては、FOLFIRINOX療法のほうがやや強い印象があります。

局所進行の膵臓がんの1次治療と2次治療では、2系統の薬剤を交互に選択

4種類の化学療法は、2つの系統に分けることができます。フルオロウラシルやS-1はフッ化ピリミジン系抗がん剤なので、これらを用いる治療法であるFOLFIRINOX療法とS-1単独療法は、フッ化ピリミジン系の化学療法といえます。一方、ゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法とゲムシタビン単独療法は、ゲムシタビンを中心とした化学療法です。

1次治療を続けるうちに効果が弱まって腫瘍が大きくなってきたり、副作用のために治療法を変更する際には、次に行う2次治療を検討します。2次治療を行う場合にどの化学療法を行うかについては、1次治療と系統の異なる化学療法を選択するのが基本です(図1)。

つまり、1次治療としてFOLFIRINOX療法を行った場合には、2次治療にはゲムシタビン系の治療が選択されます。2次治療に入る時点で、全身状態が良好ならゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法を選択し、それができない状態であればゲムシタビン単独療法が選択されます。1次治療としてゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法を行った場合は、2次治療として、全身状態が良好ならFOLFIRINOX療法、それができない状態ならS-1単独療法が選択されます。

また、1次治療でゲムシタビン単独療法を行った場合であれば、2次治療はS-1単独療法が選択されることが多く、逆に、1次治療がS-1単独療法なら、2次治療はゲムシタビン単独療法となります。もちろん、患者さんの状態によっては、1次治療が効かなくなった時点で、2次治療を行わないという選択もあります。

図1 切除不能膵臓がんの化学療法の治療選択

| フッ化ピリミジン系の治療法 | ゲムシタビン系の治療法 |

|---|---|

| FOLFIRINOX療法 | ゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法 |

| S-1単独療法 | ゲムシタビン+エルロチニブ併用療法※ |

| ゲムシタビン単独療法 |

遠隔転移がある膵臓がんの化学療法は5種類

遠隔転移がある膵臓がんの化学療法は、局所進行の場合に使用される4種類の治療に、ゲムシタビン+エルロチニブ併用療法が加わります。

これらをどのように選択するかは、局所進行の場合と同じです。全身状態が良好であれば、1次治療としては、効果が高いFOLFIRINOX療法かゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法を選択します。困難な場合には、ゲムシタビン+エルロチニブ併用療法、ゲムシタビン単独療法、S-1単独療法といった選択になります。

2次治療に対する考え方は、局所進行の場合と同様です。1次治療がフッ化ピリミジン系であれば、2次治療にはゲムシタビン系を選びます。1次治療がゲムシタビン系であれば、2次治療にはフッ化ピリミジン系を選びます。

切除不能の膵臓がんに対する5つの化学療法の投与方法と投与スケジュール

それぞれの治療法の投与方法と投与スケジュールは、次のようになります(図2)。

●FOLFIRINOX療法

オキサリプラチン、イリノテカン、フルオロウラシル、レボホリナートを併用します。オキサリプラチンとイリノテカンとレボホリナートは、通常の点滴で投与します。フルオロウラシルは46時間持続点滴が行われます。インフュージョンポンプという特殊な器具を使い、46時間にわたって少しずつ薬が静脈に注入されます。インフュージョンポンプは携行できるため、点滴スタンドにつながれることなく、通常の生活が可能です。安全に薬を投与するために、鎖骨の下などにポートと呼ばれる器具を植え込み、そこから心臓近くの太い静脈までカテーテルを留置します。

投与スケジュールは、1コースが2週間(14日間)です。第1日目にオキサリプラチン、イリノテカン、レボホリナートを点滴し、フルオロウラシルの46時間持続静注を開始します。持続静注が第3日目には終了。そこから第14日目までは休薬となります。

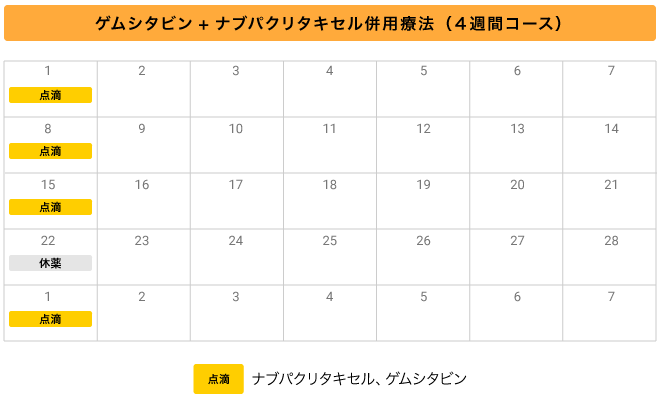

●ゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法

ゲムシタビンとナブパクリタキセルという2種類の抗がん剤を使用します。どちらも点滴で投与する薬です。投与スケジュールは、1コースが4週間(28日間)です。第1日目、第8日目、第15日目(1周目、2周目、3週目の初日)に、ゲムシタビンとナブパクリタキセルを投与します。それ以外の日は休薬となります。

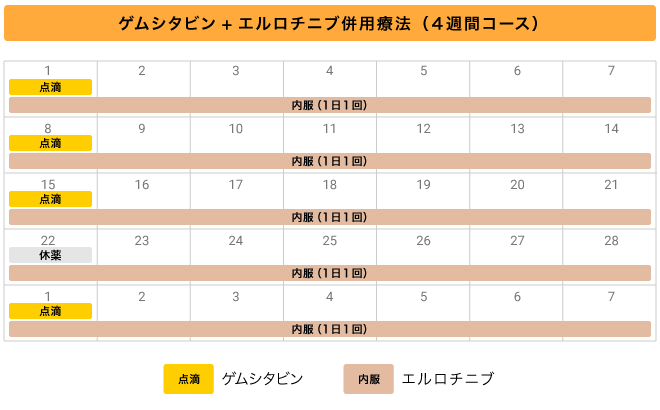

●ゲムシタビン+エルロチニブ併用療法

ゲムシタビンと分子標的薬のエルロチニブを併用します。エルロチニブは経口剤(内服薬)です。投与スケジュールは、1コースが4週間(28日間)です。ゲムシタビンは、第1日目、第8日目、第15日目に点滴で投与します。エルロチニブは1日1回の服用で、第1日目から第28日目まで連日投与します。

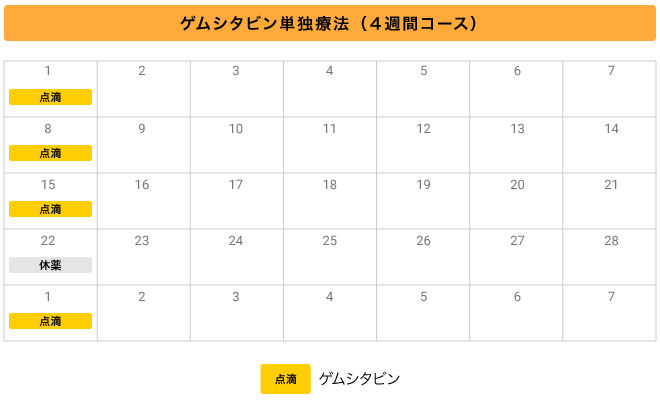

●ゲムシタビン単独療法

ゲムシタビンを単独で使用します。投与スケジュールは、1コースは4週間(28日間)です。第1日目、第8日目、第15日目(1週目、2週目、3週目の初日)に投与し、それ以外の日は休薬となります。

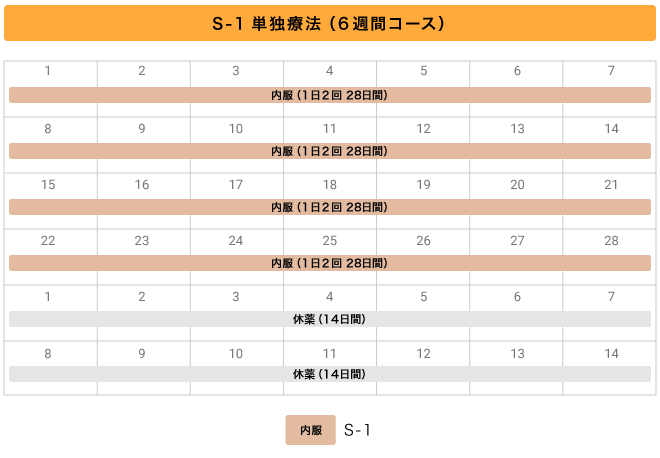

●S-1単独療法

S-1を単独で使用します。S-1は経口剤です。投与スケジュールは、1コースが6週間(42日間)です。4週間(第1日目~第28日目)は1日2回服用し、残りの2週間(第29日目~第42日目)は休薬となります。

自宅での生活が自分自身できる程度の全身状態が必要

現在では、抗がん剤による吐き気を抑える薬剤が開発されたり、副作用の症状を抑える支持療法が実践されるなど、化学療法の副作用対策も大きく進歩しています。しかし、完全に副作用を回避することは未だ難しいため、抗がん剤の効果を得るためには、全身状態がある程度元気な人で副作用に耐えられる人に限られます。基本的には、自宅で自分で生活ができ、通院ができる程度の体力が必要です。それが、化学療法を選択する場合の1つの目安になります。

局所進行の膵臓がんや遠隔転移がある膵臓がんになると、胆管が閉塞して黄疸が現れたり、骨への転移で痛みが生じたり、消化管が閉塞して食事がとれなくなることがあります。そのような場合には、まずがんによる症状を改善する治療を行い、化学療法の実施につなげます。黄疸に対しては、胆管チューブを入れて胆汁の流れをよくする胆道ドレナージを行い、骨転移に対しては放射線療法や薬物療法を行います。また、消化管の閉塞には、胃と空腸をつなぐバイパス手術や内視鏡下で十二指腸にステントを入れる手術を行い、食べ物の流れをよくします。膵臓がんでは、こういった治療が必要となるケースも少なくありません。

局所進行の膵臓がんや遠隔転移がある膵臓がんに対する治療は、がんを根治するというより、がんによる症状を抑え、よい状態をなるべく長く維持することが主な目的となります。がんを縮小させる力の強い化学療法が登場したことで、がんが縮小したり、転移巣が消えたりして、手術が可能になることもゼロではありませんが、そういうケースはまだまだ少ないのが現実です。そこで、副作用をうまくコントロールしながら、なるべくQOLを低下させないようにし、がんと共存していくことが目標となります。

プロフィール

古瀬純司(ふるせ じゅんじ)

1992年 国立がんセンター(現・国立がん研究センター)東病院病棟部医員

2009年 国立がん研究センター東病院病棟部医長

2001年 米国トーマス・ジェファーソン大学留学

2012年 国立がん研究センター東病院病棟部医長

2018年 杏林大学医学部腫瘍内科学教授