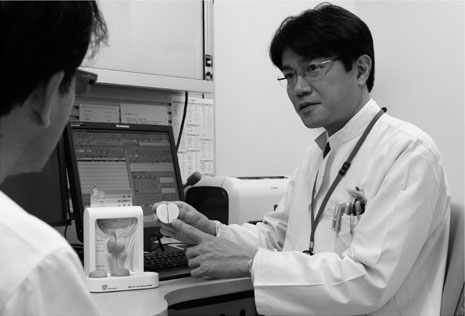

初めは「不本意だった」前立腺がん担当 鈴木啓悦先生インタビュー

本記事は、株式会社法研が2011年7月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 前立腺がん」より許諾を得て転載しています。

前立腺がんの治療に関する最新情報は、「前立腺がんを知る」をご参照ください。

治療期間の長い前立腺がん。ゆっくり治療しながら、人生を充実させてほしいのです。

鈴木先生は解剖学の授業で腎臓を見て、きれいな臓器だと感動したといいます。

「腎臓を扱う外科ということで、泌尿器科を選びました。ところが、大学院で専門を決める際に、当時の教授から、『君は前立腺がんの担当』と割り振られてしまったのです。今では前立腺がんといえば、治療法もたくさんあり、患者さんも増えていて、医師としてとてもやりがいを感じているのですが、当時はPSA検診も普及しておらず、前立腺がんの治療といえば、精巣(せいそう)(睾丸(こうがん))を摘出して女性ホルモン薬の点滴をする以外に治療法がありませんでした。初めは不本意だったのです。もちろん、今は前立腺がんを専門にできて本当によかったと思っています」

化学療法については、前立腺がんに効く抗がん薬がなかなかみつかりませんでした。

「2004年にアメリカでドセタキセルがFDA(米食品医薬品局。日本の厚生労働省に当たる)から認可を受けて、ようやく前立腺がんに効く抗がん薬がみつかったのです。日本では2008年に前立腺がんにもドセタキセルの健康保険が適用されました」

鈴木先生には忘れられない患者さんがいます。千葉大学に勤務していたときの患者さんで、建築関係の仕事をしていた人でした。

「前立腺がんの患者さんだったのですが、千葉大学の建築関係の仕事を請け負われていたこともあり、私の自宅のちょっとした工事をお願いしたりして、親しくさせていただいていたのです」

鈴木先生はその患者さんの前立腺全摘除術の手術を手がけたのですが、おなかをあけてみると、リンパ節転移が複数確認されたため、手術を中断せざるをえませんでした。事前に撮影したCTではわからなかったのです。その後、ホルモン療法に取り組み、ドセタキセルを使った治療も20サイクル行ったそうです。

「そこで、副作用の骨髄抑制がおこってしまい、抗がん薬治療を続けられなくなりました。緩和療法に方針転換することになったのですが、ちょうどその時期と、私が東邦大学医療センター佐倉病院へ移ることになった時期が重なりました。病院を移ることになったと告げると、男泣きに泣かれて、私も思わずもらい泣きしました。10年以上、おつきあいしてきた重みを感じました」

今年の年頭、鈴木先生はその患者さんの家に電話をしたそうです。

「そのときはお元気だったので安心していたのですが、その1週間後に千葉大学から連絡があり、お亡くなりになったと知りました。奥様に電話を入れたところ『最期まで痛みもなく過ごすことができました』と感謝の言葉をいただきました」

最初に手術をしたとき、患者さんの娘さんはまだ20歳前後でした。それから治療していく間に、娘さんは結婚し、お孫さんも生まれました。

「前立腺がんはみつかってからも治療期間が長いので、決して怖がる必要はありません。心筋梗塞や脳梗塞なら発作をおこすと、すぐに命にかかわることもありますからね。ゆっくり治療していくなかで、人生を充実させることはできるのです。リンパ節転移があっても、治療がうまくいけば10年以上生きることができます」

鈴木先生は、医療費のなかでがん対策に使われる費用は必ずしも多くないと指摘します。

「患者さんの精神的なケアとか、緩和ケアなどはもっと充実させるべきです。がんの患者さんであっても、社会のなかで果たせる役割はあるし、社会全体でがんの患者さんをサポートするしくみを整えていきたいものです」

鈴木啓悦(すずき・ひろよし)先生

東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器科教授

1965年東京都生まれ。千葉大学医学部卒。米ジョンズ・ホプキンス大学医学部オンコロジーセンター研究員、千葉大学准教授、同診療教授などを経て、2010年から現職。2011年東邦大学医療センター佐倉病院院長補佐、医療連携・患者支援センター部長。