胆道がんの診断とステージ分類、進行状況による治療戦略

2018.4 取材・文 村上和巳

胆道がんの治療に関する最新情報は、「胆道がんを知る」をご参照ください。

胆道がんは、肝臓で作られた胆汁の通り道である胆道に発生するがんです。肝臓で作られた胆汁は胆管を通り、その一部は胆嚢(たんのう)という臓器に貯蔵され、十二指腸まで運ばれ、脂肪の消化・吸収に使用されます。

胆道がんは臓器別のがんの中でも予後が悪いとされるがんですが、現時点での診断、治療がどのように行われているのか、外科手術を中心に解説します。

胆道がんの診断は主に画像診断で決定する

胆道がんは胆道の発生部位によって、肝臓の外にある胆管で発生する肝外胆管がん、胆のうがん、胆管と十二指腸との接合部分に発生する十二指腸乳頭部がんに分けられます。肝臓の中の胆管に発生する肝内胆管がんも、腺がんが多くリンパ節に転移しやすいなどの生物学的な特徴が似ているため、胆道がんとして臨床や研究の対象となることがありますが、日本の癌取扱い規約では、肝内胆管がんは肝臓がんに分類されています。

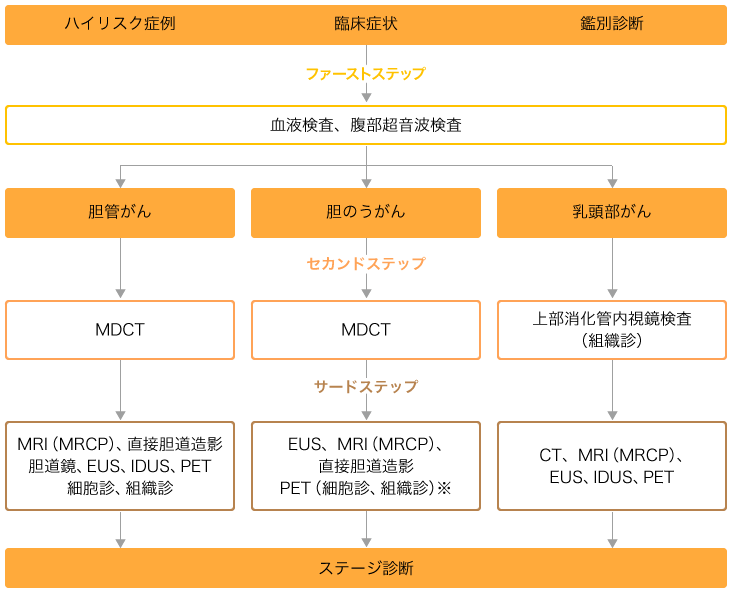

現在、胆道がんの診断は、日本肝胆膵外科学会の胆道癌診療ガイドライン作成委員会が作成した「胆道癌診療ガイドライン(改訂第2版)」に沿って、ファーストステップからサードステップまで段階的に診断を行うことが推奨されています。

そもそも胆道がんによる自覚症状として多いものは、黄疸、腹痛、発熱などですが、いずれも胆道がん固有の症状ではなく、また症状が出現したときには比較的進行した状態で発見されることが多いのが特徴です。

こうした症状を訴えて外来を受診した患者さんには、ファーストステップとして血液検査と外来でも行える腹部超音波検査が行われます。そこで胆道がんを疑う所見があった場合は、セカンドステップとして肝外胆管がんと胆のうがんが疑われる場合はCT、乳頭部がんが疑われる場合は上部消化管内視鏡検査へと進みます。

さらに詳しい検査が必要な場合はサードステップとしてMRI、超音波内視鏡検査、PETなどの検査を行い、これらを組み合わせて診断の確定と進行度の判定を行います。

他のがんとやや異なるのは、診断は主に画像を通じて行われ、がんが疑われる組織を採取する生検が十二指腸乳頭部がん以外では行われないこともあります。これは肝外胆管がんや胆のうがんが生検で組織を取りにくい部位であること、また組織検査による正診率が6,7割程度にとどまっていることが理由です。

胆道がん診断アルゴリズム

- MDCT:マルチスライスCT。1回転で1枚の断層画像だったものを、1回転で多数の画像が撮れるCT

- MRCP:MRIを使って、胆のうや胆管、膵管などを同時に描出する検査

- EUS:超音波内視鏡。超音波(エコー)装置を備えた内視鏡による検査

- IDUS:管腔内超音波検査法。内視鏡で胆管や膵管に細長い管状の超音波機器を入れ、精密な超音波画像が撮れる検査

- PET:陽電子放出断層撮影。放射性薬剤を体内に投与して画像化する検査

胆道がんのステージ分類は、できた領域別

胆道がんの進行度は、がんの深達度(T)、リンパ節転移の有無(N)、遠隔転移の有無(M)という3つの要素によるTNM分類に基づくステージ(病期)として決定されます。日本では日本肝胆膵外科学会・編「胆道癌取扱い規約」に基づき、肝外胆管がん、胆のうがん、十二指腸乳頭部がんのそれぞれでステージ分類を行います。また、肝外胆管がんは肝臓に近い肝門部領域胆管がん、胆のう管合流部から十二指腸までの遠位胆管がんに分けてステージ分類されます。

日本での胆道がんのTNM分類では、リンパ節転移の有無に関するNは転移の有無のみでリンパ節転移の個数の違いは考慮されていませんが、最近アメリカで発表された国際対がん連合(UICC)の胆道がんに関するステージ分類では、リンパ節転移を0個、1~3個、4個以上に分けて分類し、その結果、判定されるステージが以前とは変更されています。今後、日本でもこうした変更が取り入れられる可能性はあります。

肝門部領域胆管がんのステージ分類

| 0期 | 上皮内がん |

|---|---|

| I期 | がんが胆管の中だけにとどまっている |

| II期 | 胆管壁を越えるが他の臓器への浸潤はない。またはさらに肝実質※の浸潤がある |

| IIIA期 | がんのある胆管のそばの門脈または肝動脈に浸潤がある |

| IIIB期 | 領域リンパ節に転移があるが、遠隔転移はなく、がんが浸潤している範囲は、IIIA期までと同様 |

| IVA期 | 領域リンパ節転移の有無に関わらず、遠隔転移がなく、両側肝内胆管の二次分枝まで浸潤している、または門脈の本幹や左右分枝に浸潤がある、または総肝動脈、固有肝動脈、左右肝動脈に浸潤がある、または片側肝内胆管二次分枝まで浸潤があり、対側の門脈や肝動脈に浸潤がある |

| IVB期 | がんの浸潤および領域リンパ節転移の有無に関わらず、遠隔転移がある |

遠位胆管がんのステージ分類

| 0期 | 上皮内がん |

|---|---|

| IA期 | がんが胆管の中だけにとどまっている |

| IB期 | 胆管壁を越えるが他の臓器への浸潤はない |

| IIA期 | 胆のう、肝臓、膵臓、十二指腸、他の周辺臓器に浸潤がある。または門脈本幹、上腸間膜静脈、下大静脈などの血管に浸潤がある |

| IIB期 | 領域リンパ節に転移があるが、遠隔転移はなく、がんが浸潤している範囲は、IIA期までと同様 |

| III期 | 領域リンパ節転移の有無に関わらず、遠隔転移がなく、総肝動脈、腹腔動脈、上腸間膜動脈に浸潤がある |

| IV期 | がんの浸潤および領域リンパ節転移の有無に関わらず、遠隔転移がある |

胆のうがんのステージ分類

| 0期 | 上皮内がん |

|---|---|

| I期 | がんが胆のうの固有筋層※1までにとどまっている |

| II期 | がんが胆のうの漿膜(しょうまく)下層※1または肝臓と接している結合組織に浸潤がある |

| IIIA期 | 下記(1)、(2)いずれか、ないし両方を満たし、かつ、領域リンパ節※2への転移がない (1)がんが漿膜に浸潤している (2)肝実質およびまたは、肝以外の1カ所の周囲臓器(肝外胆管、胃、腸、膵臓、大網※3浸潤がある |

| IIIB期 | 領域リンパ節※2に転移があるが、遠隔転移はなく、がんが直接浸潤している範囲は、IIIA期までと同様 |

| IVA期 | 下記(1)、(2)いずれか、ないし両方を満たし、遠隔転移がない。領域リンパ節転移の有無は問わない (1)肝臓以外の周囲臓器(肝外胆管、胃、十二指腸、大腸、膵臓、大網※3に2カ所以上の浸潤がある (2)門脈※4の本幹または総肝動脈、固有肝動脈に浸潤がある |

| IVB期 | がんの浸潤や領域リンパ節転移に関わらず、遠隔転移がある |

- ※1 固有筋層、漿膜下層:胆のうの壁を組織学的に分類した1つ。胆のうの内側から粘膜層、固有筋層、漿膜下層、漿膜となっている

- ※2 領域リンパ節:胆のうまわりのリンパ節(肝十二指腸間膜内のリンパ節、総肝動脈幹リンパ節、上膵頭後部リンパ節)

- ※3 大網(だいもう):胃から下に、腸の前をおおう腹膜

- ※4 門脈:胃や小腸などの消化器臓器と脾臓からの静脈血を肝臓に運ぶ静脈

十二指腸乳頭部がんのステージ分類

| T因子 | N因子 | M因子 | |

|---|---|---|---|

| ステージ 0 | Tis | N0 | M0 |

| ステージ IA | T1 | N0 | M0 |

| ステージ IB | T2 | N0 | M0 |

| ステージ IIA | T3 | N0 | M0 |

| ステージ IIB | T1、T2、T3 | N1 | M0 |

| ステージ III | T4 | Any N | M0 |

| ステージ IIB | Any T | Any N | M1 |

| がんの大きさと浸潤 |

| ・TX:腫瘍評価不能 |

| ・T0:腫瘍が明らかではない |

| ・Tis:上皮内がん |

| ・T1a:乳頭部粘膜内にとどまる |

| ・T1b:オッディ括約筋に達する |

| ・T2:十二指腸浸潤 |

| ・T3a:5mm以内の膵実質浸潤 |

| ・T3b:5mmを超えた膵実質浸潤 |

| ・T4:膵を超える浸潤あるいは周囲臓器浸潤 |

| リンパ節転移 |

| ・NX:評価不能 |

| ・N0:領域リンパ節転移なし |

| ・N1:領域リンパ節あり |

| 遠隔転移 |

| ・M0:遠隔転移なし |

| ・M1:遠隔転移あり |

胆道がんの手術法は、がんの種類と進展範囲によるため必ずしもステージとは連動せず

日本国内で集計した胆道がんのすべてのステージを含めた外科切除後の5年生存率は、肝門部領域胆管がんが24.2%、遠位胆管がんが39.1%、胆のうがんが39.8%、十二指腸乳頭部がんが61.3%と決して予後が良好とは言えませんが、根治が見込める治療は外科手術のみというのが現状です。

手術では、胆道の近くに肝臓や膵臓、さらには肝動脈や門脈などの重要な血管があるという解剖学的特徴から、肝外胆管がん、胆のうがん、十二指腸乳頭部がんといったがんの種類とがんの進展範囲、周囲臓器への浸潤の有無などによって術式が決定され、がんのステージと術式は必ずしも連動していません。

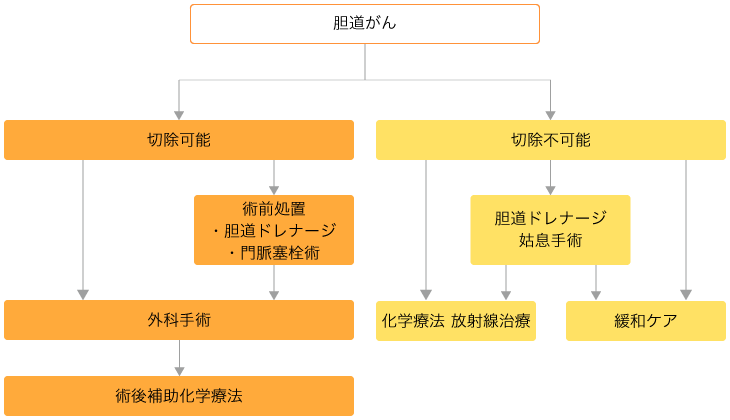

手術前には術前処置が必要な場合があります。胆道がんの場合、がんの発生によって胆管の一部が狭くなる(狭窄)ことがあります。こうしたケースでは胆汁が十二指腸に流れないために全身の皮膚が黄色帯びて見え、患者さん自身は疲労感や全身のかゆみなどを感じる「黄疸」がみられます。この場合は狭くなった胆管に内視鏡を用いてチューブを挿入して胆汁を十二指腸に流れるようにするか、皮膚から肝臓を通して胆管にチューブをいれて体外に胆汁を排出するようにする胆道ドレナージが手術前に行われます。

また肝門部領域胆管がんや胆のうがんの一部では、肝内胆管や肝門部領域近くの血管にがんが進展している場合や、肝臓への直接浸潤があると考えられる場合に肝臓の一部を切除する必要が生じます。肝臓は人体の生存に必須の臓器であるため、一般的に肝臓を切除する場合は切除前容積の35~40%程度は残す必要があると言われています。残す必要がある容積は個々の肝機能(肝予備能)によっても変わってきます。

このため事前にがんの進展度合いや肝臓の機能評価を行い、肝切除を施行した場合に十分な肝容積を保持することが難しいと考えられる場合には、門脈塞栓術を手術前に行います。門脈は消化管から肝臓へと血液が流れる血管ですが、門脈塞栓術は切除が予定されている肝臓の中の門脈をあらかじめ塞いで血流を止めてしまうものです。これによって手術後に残る肝臓への血流を増やして肝再生を促進させることで、残る予定の肝臓の容積を大きくする働きがあります。

胆道がん治療アルゴリズム

手術可能でも再発が多い胆道がん

まず手術が可能か否かの境界を分けるのが、他の臓器のがんと同じく離れた臓器への遠隔転移の有無です。通常、遠隔転移がある場合は手術の適応とはなりません。また、遠隔転移がない場合でも局所の進行が強く、胆道の周囲にある腹腔動脈、総肝動脈、上腸間膜動脈などの大血管への浸潤が認められる場合や広範囲の胆管に浸潤している場合などは、一般的には手術の適応とはなりません。

ただし、手術症例の多いハイボリュームセンターと呼ばれる医療機関の一部では、大血管に浸潤した場合でも血管合併切除再建などを行うことで、手術を可能にする事例はあります。

術式としては肝門部領域胆管がんでは胆管と胆のう、がんの中心が肝臓の左右のどちらよりかによって肝臓の左右いずれかを切除をすることが一般的です。胆のうがんの場合は、がんが胆のうの粘膜から固有筋層にとどまる場合は胆のうのみの切除ですが、がんが漿膜下層まで浸潤している場合はリンパ節への転移の可能性が高まるため、胆管や肝臓の一部の切除が必要になってきます。

遠位胆管がんや十二指腸乳頭部がんの場合は、胆のうを含む総胆管、十二指腸、膵臓の一部である膵頭部を広範囲に切除する膵頭十二指腸切除術が標準的な術式になります。

ただ、胆道がんの場合は前述の5年生存率から逆算すればわかる通り、手術を行ってもおおむね6~7割の患者さんが再発に至ってしまいます。再発の多くは術後半年から2年までの間に発生します。

術後の再発予防を目的とした化学療法の研究が進行中

現在、術後の経過観察方法についてガイドラインなどで規定はありませんが、多くの医療機関では3〜6か月に1回程度の頻度でCTなどによる画像診断が行われています。

一方、再発予防の観点から手術後に抗がん剤を用いた術後補助化学療法を行うことも多くの医療機関で試みられています。しかし、現時点ではエビデンスのある標準的な術後補助化学療法はなく、個々の主治医の判断で実施の可否や薬剤選択が行われているのが現状です。

そこで現在日本では、国立がん研究センターを中心とする日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)が、胆道がんの手術後の患者さんを対象に、そのまま経過観察を行う群と胆道がんに適応のある抗がん剤のテガフール・ギメラシル・オテラシル(製品名:TS-1)を半年間投与する群でその後の生存期間への影響を比較する臨床研究が行われています。

遠隔転移がある場合や前述のように大血管に浸潤があるような局所の進行が著しい場合は、手術は行わずに抗がん剤による化学療法となります。現在はゲムシタビン(製品名:ジェムザール)とシスプラチンの併用療法が第一選択の治療法として行われています。胆道がんの場合は他のがんと違い、現時点で放射線治療の有効性を示すデータは少なく、行われてもあくまで試験的な位置づけです。これは消化管などが近く放射線の照射が難しい場合があることに加え、進行した胆道がんではリンパ節転移を伴っている可能性が高く、局所のがんのみを放射線で治療しても生存期間の延長にはつながらないためと考えられます。

なお、手術が困難な場合は抗がん剤治療になるものの、遠隔転移がなく局所進行のみが著しいケースで抗がん剤が極めて有効に作用してがんが縮小した場合は、そこで改めて手術の適応になる場合もあります。こうしたケースは限られていますが、局所進行胆道がんの場合に「抗がん剤が有効だった場合は手術ができる可能性があります」と患者さんにはお伝えしています。

プロフィール

加藤厚(かとうあつし)

1999年 米国ケンタッキー州ルイビル大学外科リサーチフェロー

2002年 千葉大学医学部附属病院肝胆膵外科 助手

2013年 千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学 講師

2016年 国際医療福祉大学三田病院 教授

2017年 国際医療福祉大学医学部消化器外科学 教授(三田病院消化器センター)