卵巣がん、手術と化学療法で粘り強い治療の大切さ 組織型や進行期、グレードを考慮した治療選択とは

2018.3 取材・文:町口充

卵巣がんの治療に関する最新情報は、「卵巣がんを知る」をご参照ください。

卵巣がんの治療では原則として手術が行われます。早期がんはもちろんのこと、進行がんであっても可能な限り手術で腫瘍組織を切除します。卵巣がんは早期発見が難しいがんの1つであり、進行がんの段階で見つけられることが多く、手術だけで完治するのは非常にまれです。多くの場合、手術後に化学療法を行う必要があり、また、がんが広がっていて手術するのが難しいケースでは、先に化学療法を行い、がんを小さくしてから手術することもあります。

進行度や組織型を確定するのも卵巣がん手術の目的の1つ

一般的ながんの手術といえば、目的はがんの切除であり、完全に取り切れると判断された場合に手術が行われることが多いです。その一方で卵巣がんの手術では、がんの完全切除がめざせない場合でも、病変部の組織を採取して病理検査でがんの進行度や組織型を確定する必要があり、これが手術の重要な目的の1つとなっています。

卵巣にできる腫瘍には、良性腫瘍と悪性腫瘍、それに良性と悪性の中間型の境界悪性とがあり、悪性腫瘍が卵巣がんです。術前に行うMRIやCTなどの画像検査による所見や血液検査による腫瘍マーカー測定によって、良性~悪性を推定します。

しかしながら、術前の検査では「悪性の疑いがある」という鑑別しかできないケースも多く、その場合は、手術中に病理検査を行って診断を確認したうえで、術式を決めることがあります。これを「術中迅速病理検査」といいます。

このように、開腹手術によって腹腔内を直接観察するとともに病理検査の結果を得て初めて、病気の進行度などが正確にわかるのが卵巣がんです。実際、がんの進行度(病期:ステージ)についても、がんが卵巣に限局しているI期の卵巣がんと予想して手術をしたところ、がんが卵巣を越えて骨盤内の大腸などの臓器に広がっていたためにII期と診断されたり、後腹膜リンパ節への転移が見つかってIII期のがんと診断されることは少なくありません。

がんの進行度に加え、治療にあたって重要なのが、がんの組織型とグレード(異型度)の判定です。この判定も手術による病理診断によって行われます。

組織型とは、がんの種類(タイプ)のことで、組織型によって進行の早さや抗がん剤の効き方が異なるという特徴があります。進行した段階で見つかることの多い卵巣がんですが、ほかのがんと比べても化学療法がよく効く疾患であるため、組織型の診断が重要です。

組織型には、漿液性がん、類内膜がん、明細胞がん、粘液性がんの4つがあります(表1)。このうち進行が早いのが漿液性がんで、中でも悪性度の高い高異型度(ハイグレード)の漿液性がんは進行が早く、日本を含め世界で一番多いのがこのタイプの卵巣がんです。

その次に多いのが、海外では高異型度の類内膜がんですが、日本の場合2番目に多いのは明細胞がんで、これは進行が比較的遅い特徴があります。

一方、抗がん剤が効きやすいのは高異型度の漿液性がんや類内膜がんです。明細胞がんと粘液性がんは抗がん剤が効きにくいタイプのがんです。

異型度はグレード1~3に分けられ、グレードの数字が多いほど悪性度が高くなります。グレード1は活発な増殖がみられないもので、グレード2やグレード3では増殖が活発となり、変異や再発を起こしやすくなります。

表1:卵巣がんの組織型

| 発生頻度(国内) | 特徴 |

|---|---|

| 漿液性がん(36%) | 進行が早く、化学療法が効きやすい |

| 粘液性がん(11%) | 大きい腫瘍が多いが、進行例は少ない |

| 類内膜がん(17%) | 多くは異型度が低く、進行が遅い。ただし、異型度の高いものは、進行が早く化学療法が効きやすい |

| 明細胞がん(24%) | 日本で多く、進行は遅い。化学療法は効きにくい。子宮内膜症を併存するものが多い |

I期でもグレードが高ければ術後に化学療法を行う

卵巣がんは進行度によってI~IV期に分かれます(表2)。

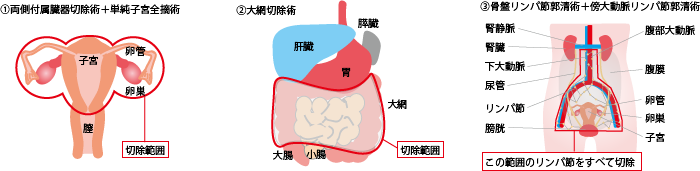

I期、II期では、完全にがんを切除する「基本術式」と呼ばれる手術が行われ、両側の卵巣と卵管(両側付属器といいます)、子宮、大網を摘出します。さらに、周辺のリンパ節を郭清(取り除くこと)します。大網とは胃の下側から腸までをエプロンのように広がって覆う膜です。がんが2つある卵巣のうち片方だけに見つかっても、もう片方の卵巣や卵管、子宮、大網、さらには周辺のリンパ節まで取る理由は、目に見えないがんがそこまで広がっている可能性が高いからです。(図1)

表2:卵巣がんの進行期

| I期 | 卵巣に限局 |

|---|---|

| IA期 | 片側の卵巣に限局、被膜破綻・浸潤なし、腹水(洗浄)細胞診陰性 |

| IB期 | 両側の卵巣に限局、被膜破綻・浸潤なし、腹水(洗浄)細胞診陰性 |

| IC期 | 片側または両側の卵巣に限局するが、以下のいずれかを認める |

| IC1期 | 手術操作による被膜破綻 |

| IC2期 | 自然被膜破綻または被膜浸潤 |

| IC3期 | 腹水(洗浄)細胞診陽性 |

| II期 | 骨盤内(小骨盤腔)に進展する、あるいは原発性腹膜がん |

| IIA期 | 進展が子宮あるいは卵管に及ぶ |

| IIB期 | 他の骨盤内腹腔内臓器に進展する |

| III期 | 骨盤外の腹膜播種あるいは後腹膜リンパ節転移を認める |

| IIIA1期 | 後腹膜リンパ節転移のみ |

| IIIA1(i)期 | 転移最大径10mm以下 |

| IIIA1(ii)期 | 転移最大径10mm超 |

| IIIA2期 | 骨盤外に顕微鏡的播種を認める |

| IIIB期 | 最大径2cm以下の播種 |

| IIIC期 | 最大径2cm超の播種(肝臓脾臓表面を含む) |

| IV期 | 遠隔転移 |

| IVA期 | 胸水細胞診陽性 |

| IVB期 | 実質臓器転移または腹腔外転移(鼠径リンパ節を含む) |

(出典:日本産科婦人科学会・日本病理学会編「卵巣腫瘍・卵巣癌・腹膜癌取扱い規約 病理編 第1版(2016年)」より作成)

図1:卵巣がんの基本術式

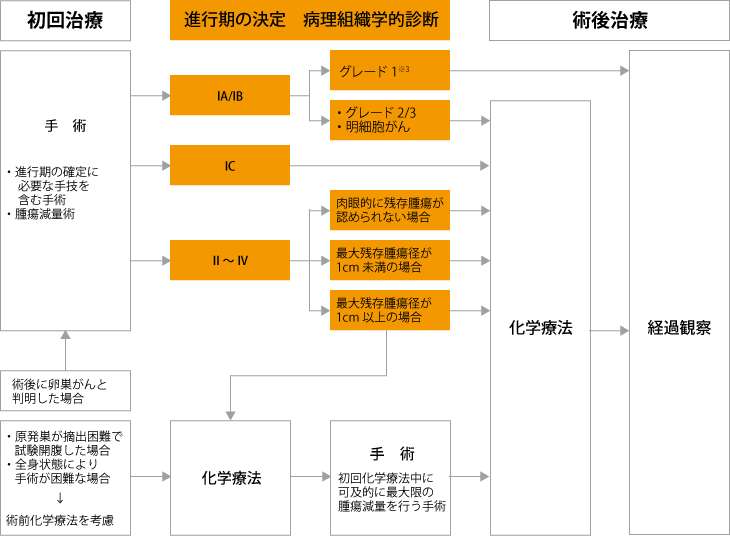

I期のうち、がんが卵巣内に留まっていてがんを完全切除し、取った組織を調べて異型度も悪性度の低いグレード1と判定されれば再発する可能性は低いとみなされ、その後の化学療法は必要ありません。ただし、2~3か月に1回程度の検査による経過観察が必要です(図2)。

しかし、I期でも異型度のグレードが2や3の悪性度の高いがんの場合は、術後に化学療法が行われます。明細胞がんのようにグレードの判定が難しいがんもあり、その場合も術後に化学療法が行われます。また、IC期では腹腔内に腹水がたまり、その中にがん細胞が浮遊している状態なので、やはり術後の化学療法が必要となります。

II期は、がんが卵管や子宮などに広がっていたり、腹膜播種を起こしているが、骨盤の外には広がっていない状態です。I期と同様、両側の卵巣と卵管、子宮、大網を摘出し、周辺リンパ節を郭清する手術が行われるとともに、骨盤内のがんの切除が加わります。

図2:卵巣がんの治療選択

(出典:日本婦人科腫瘍学会編「卵巣がん治療ガイドライン2015年版」より)

術前化学療法でがんを縮小させてから完全切除をめざす

進行がんとされるのが、III期、IV期のがんです。

III期は、がんが骨盤外の腹膜にまで転移している状態です。IV期は、肝臓や肺など遠隔への転移がある状態です。こうした進行がんであっても、早期がんと同様、手術によってがんを最大限に切除します。

ただし、検査の段階でがんの広がり方によって切除が難しいことがわかっている、血栓症や重度の糖尿病など別の病気を併せ持っている、あるいは重度の腹水貯留があるなどにより患者さんの全身状態がよくない場合は、化学療法を考慮します。術前に、抗がん剤治療によって体内に散らばっているがん組織を縮小させることで、より良好な切除を目指せるようになる可能性もあります。

進行卵巣がんに対する標準治療は、先に手術をして、その後に化学療法を行う方法ですが、現在、術後に化学療法を行う場合と、術前に化学療法を行ってから手術する場合で、治療効果を比較する臨床試験が日本で行われています。結果は、2018年6月に発表される予定です。

海外の臨床試験では、治療成績自体はほぼ同じですが後者のほうが合併症は少ないとの報告があり、今後、進行卵巣がん治療の選択肢の1つとなる可能性があります。特に抗がん剤への感受性が高いがんでは有望な治療法となるかもしれません。

遠隔転移がある場合でも、卵巣がんでは手術が考慮されます。たとえば肝臓に転移している、横隔膜までがんが広がっている場合でも、切除が可能と判断されれば、それぞれの臓器の専門医と協力し合って手術を行います。

なお、腹腔鏡下手術は、胃がんや大腸がん、あるいは良性腫瘍などの治療で広く行われるようになっていますが、卵巣がんでは一般的ではありません。播種を起こしやすいという卵巣がんの特質上、腹腔内のさまざまなところに散らばるがんに対して、腹腔鏡下での手術では、播種を見落とす危険があります。このため、現時点では腹腔鏡下手術は開腹手術に変わる標準治療とはなっていません。

ただし、腹腔鏡は進行卵巣がんに対して検査目的で用いるのには、とても有効です。たとえば、卵巣がんの手術のために開腹したところ、がんの広がりが予想以上に大きくて切除しきれないと判断して手術を中止し、その次の治療のための観察と検査を行うだけに変更することがあります。しかし、開腹手術は患者さんに大きな負担を強いるものとなります。そのようなリスクを避けるため、開腹手術をする前に腹腔鏡でがんの広がりを調べる「診断的腹腔鏡」が行われることがあります。この検査で腹腔内の様子を観察したり、採取した組織の生検を行って、可能と判断されれば開腹手術に踏み切ることもでき、また、切除が難しいとわかれば術前化学療法によってがんを小さくしてから手術するという判断も可能になります。

妊娠・出産を希望している人には妊孕性温存治療の選択肢

卵巣がんの患者さんの中には、将来、妊娠・出産を希望している人もいます。しかし、がんができているのが片側の卵巣だけだったとしても、標準治療では両方の卵巣、さらには子宮も摘出するため、妊娠・出産は不可能となります。

そこで、将来子どもをもつことを希望している場合には、妊孕(にんよう)性温存治療を選択できることがあります。「妊孕」とは「身ごもること・妊娠」の意味で、妊娠できる可能性を保つ治療のことです。片側の卵巣を残すと再発・転移の可能性が生じるため、この治療を選択しようとするときには患者さん本人と家族がリスクについて十分理解しておくことが大切です。

この治療の対象となるのは基本的には片側の卵巣だけにがんが限局しているIA期のがんで、がんがない片方の卵巣と卵管、子宮を残し、大網は切除します。両方の卵巣にがんがあるIB期ではこの治療は難しいのですが、卵巣の一部だけを残すことが可能なケースもあります。がんが片側の卵巣だけにあって腹水にもがんが認められるIC期でも、IA期と同等と考えて妊孕性温存治療を行うことがあります。

しかし、組織型、悪性度によっては妊孕性温存治療が難しい場合があります。

進行卵巣がんに朗報!新しい薬や治療法が次々と登場

卵巣がんは進行した状態で見つかることが多いため、ほとんどの場合で術後に化学療法を行います。早期に見つかった場合でも、再発の危険性が高いと判断されれば術後に化学療法を行います。

化学療法は、パクリタキセル(製品名:タキソール)とカルボプラチン(製品名:パラプラチン)を併用するTC療法が基本です。2剤を3~4週間ごとに点滴投与する治療です。ただし、進行している卵巣がんでは、投与スケジュールを変えたdose-dence TC療法(doce〔ドーズ:投与量〕、dence〔デンス:濃密な〕)を行うことがあります。dose-dence TC療法では、2剤のうちタキソールの投与間隔を縮めて週1回投与し、パラプラチンを3~4週間に1回投与します。より短い間隔で抗がん剤を集中的に投与することにより、体に留まる抗がん剤の濃度を高めてがんを効果的に叩くという考えのもとに開発された治療法です。

日本で行われた臨床試験では、dose-dence TC療法とTC療法を比較したところ、前者のほうが生存期間を延長したとの結果が得られたため、治療法の選択肢の1つとなっています。

分子標的薬のベバシズマブ(製品名:アバスチン)は、2013年から卵巣がんの治療に使えるようになり、TC療法と併用する場合があります。進行卵巣がんの患者さんを対象に行った臨床試験の結果では、TC療法にアバスチンを加えたほうが、再発を抑える効果がより期待できるとの結果が得られ、初回化学療法の選択肢の1つとなっています。

また、2018年1月に承認されたPARP阻害薬オリパラブ(製品名:リムパーザ)という新しい薬があります。現在の適応は、プラチナ製剤感受性の再発卵巣がんの維持療法であり、初発治療に使うことはできませんが、術後の化学療法としてTC療法にアバスチンとオラパリブを組み合わせた臨床試験も実施されるなど、効果の期待される薬剤です。卵巣がんの化学療法は、より効果の高い治療へ向けてさまざまな工夫がされており、進歩が期待されています。

プロフィール

岡本愛光(おかもと・あいこう)

1988年東京慈恵会医科大学産婦人科講座助手

1989年国立がんセンター研究所分子生物学・がん転移研究室

1992年米国国立衛生研究所(NIH)、米国国立がん研究所(NCI)留学

1995年東京慈恵会医科大学産婦人科講座助手

1996年東京慈恵会医科大学DNA研究所遺伝子治療部門兼任

2001年東京慈恵会医科大学産婦人科学講座講師

2009年東京慈恵会医科大学産婦人科学講座准教授

2012年東京慈恵会医科大学産婦人科学講座主任教授