前立腺がんに多い骨転移。活動的に長生きするためには骨修飾薬や骨転移治療薬を適切に使って骨折を防ぐことが大切

2018.1 取材・文:平出浩

前立腺がんの治療に関する最新情報は、「前立腺がんを知る」をご参照ください。

前立腺がんの転移で多くみられるのが骨への転移です。骨転移をきっかけにして万一骨折が起きると、生活の質(QOL)が低下するばかりか、結果的に生存期間を縮めることになりかねません。そのため現在、前立腺がんでは、がんの治療を開始したときから、骨転移に備えて骨量を維持する治療を併行するようになってきています。また、骨転移の治療薬には、生命予後を延ばす効果が期待できる新しい薬も登場し、より効果的な使用が模索されています。

骨転移による骨折を防ぐには、骨粗しょう症の予防薬を使用

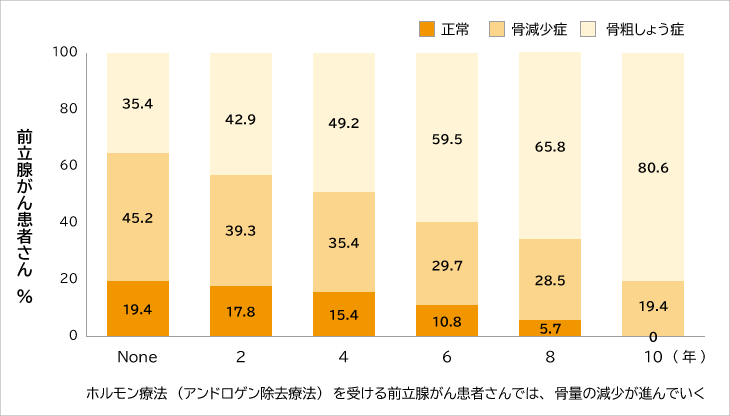

前立腺がんは骨やリンパ節に転移することが多く、特に骨転移は、去勢抵抗性前立腺がんでは85~90%の患者さんに認められます。一般的に加齢とともに骨量は減りますが、前立腺がんの治療のために、手術で前立腺や精巣を摘出したり薬剤によるホルモン療法などを行うなどしてアンドロゲンを抑える処置がなされると、骨量の減少から骨粗しょう症になるリスクはさらに高まります(図1)。去勢抵抗性前立腺がんは、このようなホルモン療法などを行ったのち、病状が再び悪化した前立腺がんです。ホルモン療法を長期に行っている場合が多く、骨がもろくなっているところに、骨転移が起きることになります。

前立腺がんの骨転移は、骨盤、脊椎、大腿骨、肋骨などに多くみられます。骨転移の部位によっては、痛みなどの自覚症状を伴わない場合もありますが、痛みを伴う場合は、転移した骨自体や、転移巣の近くにある神経を刺激して痛みが生じます。 例えば、脊椎の骨転移が進むと、骨が押しつぶされて、圧迫骨折を起こすこともあります。神経を損傷し、車椅子生活になることもあるので、十分に注意しなくてはいけません。このように骨折が起きると、活動範囲が狭まったり、意欲や免疫力が低下するなど、生活の質(QOL)を損なうことになりかねません。実際、骨折をすると生存率が下がるというデータもあり、骨転移に伴う骨折を防ぐことが、前立腺治療の大きな目標になります。

そのため、当院ではホルモン療法の開始と同時に、骨密度を補う治療薬デノスマブ(製品名:プラリア)による予防や治療を行います。このプラリアという薬は、もともと骨粗しょう症の予防・治療薬として、更年期以降の女性などにも用いられている薬です。皮下注射で、半年に1回行います。プラリアの投与は、骨転移に伴う骨折をある程度予防できる、非常に重要な対策と考えています。

図1:ホルモン療法の期間と骨量

Morin J P, et al : Ajian Journal of Androgy 14 : 670-675, 2012

骨転移による骨折や痛みの発生を遅らせる骨修飾薬としてデノスマブとゾレドロン酸

骨転移が起きたときの薬物療法には、デノスマブ(製品名:ランマーク)、ゾレドロン酸(製品名:ゾメタ)、ラジウム223(製品名:ゾーフィゴ)の主に3つの選択肢があります(表1)。

ランマークは、一般名の「デノスマブ」が示すように、前述の骨粗しょう症治療薬プラリアと同じ薬ですが、がんの骨転移治療の薬剤としては用法・用量がプラリアとは異なります。皮下注射である点は同じですが、ランマークは1か月に1回投与します。

ゾレドロン酸は静脈点滴による投与を、1か月に1回行います。点滴なので、皮下注射と異なり、治療を受ける際は30分ほどベッドに横になる必要があります。

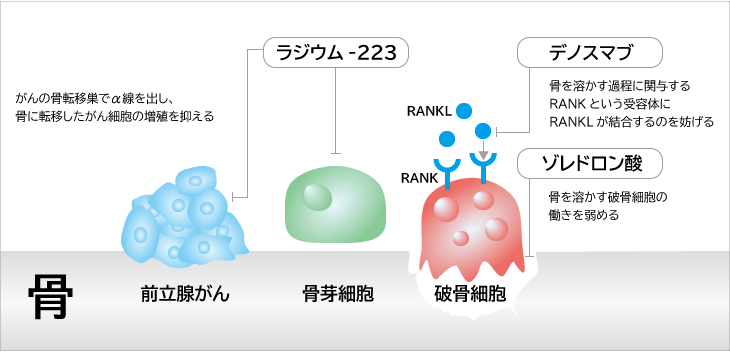

ランマークもゾレドロン酸もともに、基本的には破骨細胞の働きを抑制することで、骨の再構築を正常化させるように作用します(図2)。ゾレドロン酸は腎機能への副作用があるため、腎機能の低下した人には使用しにくいという問題があります。

効果については、ランマークとゾレドロン酸とを比較した試験があります。骨転移によって生じる骨折や痛み、機能障害などを骨関連事象(SRE)といいますが、投与開始後にこの骨関連事象が起こるまでの期間を比べたものです。それによると、ランマークでは20か月だったのに対し、ゾレドロン酸では17か月でした。ランマークのほうが3か月遅く、骨関連事象が起きたことになります。一般的には、ランマークのほうが骨関連事象に対する効果が少し高いと考えられそうです。

ただし、どちらの薬剤にも患者さんの生存期間を延ばす効果は認められていません。ランマークとゾレドロン酸には、残念ながら、がんの骨転移を治す効果は期待できないことがわかります。破骨細胞による骨吸収を抑制して、SREの頻度を減らし発症を遅らせる、骨修飾薬として位置づけられています。

表1:骨転移の治療薬

| 一般名(製品名) | 治療方法 | 副作用など |

|---|---|---|

| ゾレドロン酸 (ゾメタ) |

静脈点滴/3~4週間ごと | 発熱、低カルシウム血症、顎骨壊死。腎機能が低下している人には投与しない |

| デノスマブ (ランマーク) |

皮下注射/4週間ごと | 低カルシウム血症、顎骨壊死。骨粗しょう症治療(製品名:プラリア)では、6か月に1回 |

| ラジウム223 (ゾーフィゴ) |

静脈注射/4週間ごと | 貧血、血球減少、悪心・嘔吐、下痢、骨の痛み、疲労感 |

図2:骨転移に対する薬剤の働き

顎骨壊死を防ぐには、虫歯や歯周病の治療が必須

ランマークやゾレドロン酸には、特に気をつけるべき副作用があります。それは顎骨壊死と低カルシウム血症で、どちらもランマークのほうがやや高く発現しています。

顎骨壊死は文字どおり顎の骨が壊死することで、これにより噛むことが難しくなり食事に支障が出ます。ランマークによる治療では、2~5%の人に発生しています。顎骨壊死を起こす人はもともと歯が悪いことが多いため、当院では、ランマークやゾレドロン酸の治療を始める前に歯科や口腔外科で歯周病などのスクリーニングや治療をします。

低カルシウム血症は悪化すると危険なため、予防のための薬を併用します。ランマークの場合は、カルシウムとリンが配合された薬剤が、ゾレドロン酸の場合は、カルシウム製剤とビタミンD製剤を別々に処方されます。

ラジウム223では、骨転移巣の治療とともに生存期間の延長にも期待

ラジウム223は放射性の医薬品です。骨転移の治療薬として初めて生命予後を改善した、つまり、全生存期間を延ばした効果が報告されており、2016年に国内でも保険承認されました。

放射線療法が外部から放射線を照射するのに対し、放射性医薬品はアルファ線などの放射線を放出する核種を体内に投与し、体の内部からがん病変に放射線を照射します。ラジウム223はアルファ線を放出する放射性物質を含み、カルシウムに似た性質があるため、代謝が活発になっているがんの骨転移巣に多く運ばれます。そして、ラジウム223が放出するアルファ線によって骨に転移したがん細胞のDNAを切断し、がん細胞を死滅させることが期待できます。

アルファ線の透過力は非常に弱く、1枚の紙も通ることができません。放射線が及ぶ距離は100μm未満と短いのも特徴です。このため、標的以外の場所には放射線が及びにくいといえます。投与方法は静脈注射で、1か月に1回、合計6回投与します。さらなる研究が進むラジウム233の効果的な使用について

前立腺がんの骨転移に対し、ラジウム223は期待のもてる薬剤ですが、いくつか使い方が難しい点があります。

海外で行われた試験を見ると、骨転移の数が6個未満と少ない場合では、ラジウム223の生命予後を延ばすという意味の効果は必ずしも認められず、骨転移が6個から20個を少し超えるくらいの場合に効果が出ています。しかし一方、20数個以上と多くの骨転移がある場合にも、ラジウム223はあまり効果が認められていません。つまり、骨転移の数があまり少なくても多くても、ラジウム223の効果は期待できず、適切なタイミングを見極めるのが難しい薬です。

また、PSA値は前立腺がんの進行と比例して上昇する傾向がありますが、ラジウム223を投与すると、国内の治験におけるデータでは、PSA値はほとんどの患者さんで高くなる傾向にあります。12週間後には、ほぼ2~3倍以上に上昇するというデータもあり、PSA値の上昇の意味はわかっていません。このPSA値の上昇はラジウム223の有効性の指標とは関連がなく、必ずしも病勢の悪化を意味するものではないとされており、解釈には注意が必要です。一方、骨や肝臓から分泌されるALPというタンパク質が、ラジウム223の有効性と関連するとされており、ラジウム223を使用する際の指標として使用されています。ラジウム223での位置づけ、ほかの薬剤との併用療法や、PSA値の上昇の意味することについても、現在、研究が進められている段階です。

前立腺がんは、尿器科、放射線科、整形外科などによる集学的治療が大切

がんの転移はかつて、原発巣から転移するものと考えられていました。しかし現在は、転移巣からも転移していくと考えられるようになっています。がんの性質も細胞ごとに異なり、性質のより悪い細胞が転移を繰り返すと考えられています。

そうしたがんの性質を考えると、前立腺がんの骨転移に関しても、ラジウム223だけ、あるいはランマーク、またはゾレドロン酸だけといった特定の治療法で対応するのではなく、放射線療法や手術なども含めて、複合的、集学的に治療法を考える必要があります。そのために、泌尿器科医や放射線科医、整形外科医、口腔外科医などが連携し、チーム医療が行われています。

私たちのグループでは現在、骨転移の遺伝子発現に基づいた薬剤を開発中です。開発が順調に進むと、将来的には前立腺がんの骨転移を予防・治療できるようになる可能性があると考えています。患者さんには、治療中から骨の健康に気を付けていただき、骨転移による骨折を防ぎ、活動的な生活を維持していくことを心がけていただければと思います。

プロフィール

小坂威雄(こさかたけお)

2006年 慶應義塾大学医学部泌尿器科助教

2007年 稲城市立病院泌尿器科医員

2012年 慶應義塾大学大学院医学研究科外科系泌尿器専攻卒業

2015年 慶應義塾大学医学部泌尿器科学専任講師