根治的治療後に再発した前立腺がんの治療は、リスク因子、合併症を考慮し、経過観察も重要な選択肢

2018.1 取材・文:町口充

前立腺がんの治療に関する最新情報は、「前立腺がんを知る」をご参照ください。

がんが前立腺の中にとどまっている限局性の前立腺がんは完治が可能であり、手術で前立腺を摘出する根治的全摘除術や、手術と同等の効果があると考えられている根治的放射線療法が行われますが、根治的治療後に、局所再発や遠隔転移が生じる場合があります。前立腺がんが再発・転移したときの治療は、初回で行った治療法によって選択が異なるとともに、治療せずに様子を見る経過観察も選択肢の1つです。合併症や副作用を減らしつつ治療成績を上げる取り組みも進んでいます。

PSA値上昇が示す生化学的再発と、画像や組織学的検査による臨床的再発

骨やリンパ節などへの転移がなく、周辺臓器にがんが広がる浸潤もない前立腺がんを限局性前立腺がんと呼び、完治をめざして行われるのが根治的全摘除術と根治的放射線療法です。こうした根治的治療後に一定の頻度で再発や転移が生じるため、さまざまな検査により再発転移のチェックを行っていきますが、なかでも腫瘍マーカーであるPSA(前立腺特異抗原)の測定が欠かせません。

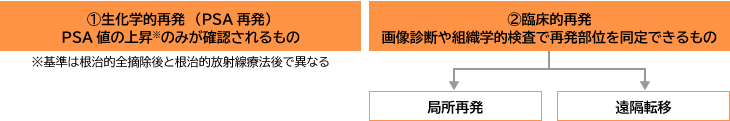

根治的治療後の前立腺がんの再発には、生化学的再発(PSA再発)と臨床的再発の2つの定義があります(図)。PSA再発は、治療後のPSA値の上昇のみで判定します。ただし、この判定の段階では多くの場合、再発した部位を特定できません。一方、画像診断や組織学的検査で再発部位を特定できたものを臨床的再発と呼び、この段階でようやく、前立腺周辺での局所再発か他臓器への転移かの判定が可能となります。また、この臨床的再発をしたほぼすべての例で、PSA再発が起こっています。

根治的治療の後、どのくらいの頻度でPSA再発が起こるかについては、EAU(欧州泌尿器学会)のガイドラインによると27~53%とされており、かなり高い割合です。また、再発の時期はさまざまであり、根治的治療の直後に再発するケースもあれば、治療後10年以上を経てから再発することもあります。

PSA値がどの程度上昇したらPSA再発と判定するかについては、初回治療の方法によって、つまり根治的全摘除術と根治的放射線療法のどちらを受けたかによって異なります。根治的全摘除術後では、経過観察中に2回の検査で連続してPSA値が0.2ng/ml(以下単位略)以上になった場合に、PSA再発と判定されます(表1)。一方、根治的放射線療法後では、PSA最低値から2.0以上の上昇があった場合にPSA再発と判定されます。

図:前立腺がん再発の2つの定義

表1:根治的全摘除後の再発と治療

| PSA再発の基準 | PSA値0.2ng/ml以上への上昇が2回連続 | |

|---|---|---|

| 治療選択肢 | 局所治療 | 救済放射線療法(SRT) |

| 全身治療 | 救済ホルモン療法(SHT)(持続/間欠) | |

| 経過観察 | ||

| 二次治療を積極的に検討する要因 (リスク因子) |

PSA値倍加時間<3か月 | |

| 前立腺全摘除標本で精嚢浸潤(pT3b) | ||

| 前立腺全摘除標本でグリソンスコア8~10 | ||

| 手術からPSA再発まで<3年 | ||

全摘手術と放射線では、なぜ再発時のPSA値の基準が異なるのか

生化学的再発と判定されるPSA値の基準は、なぜ全摘手術と放射線療法とではこれほど異なるのでしょうか? その理由には、そもそもPSAとは何かということが関係しています。

PSAとは本来はヒトカリクレイン3という名称の男性機能に欠かせない生理活性物質です。前立腺の細胞でつくられて精液に分泌され、精液の液状化を促し精子の運動性を高める働きをします。つまり、もともと正常な前立腺細胞がつくるものですが、細胞ががん化しても(前立腺がんの細胞も)ヒトカリクレイン3(PSA)をつくります。ヒトカリクレイン3は、普通は組織のバリアに守られて血中に出ることはほとんど全くありませんが、がんや炎症などが起こるとバリアが破壊されて血中に入るようになり、前立腺がんの診療に使われるときにPSAという名前が使用されます。

前立腺全摘除術の後は前立腺という臓器がないわけですから、PSA値はほぼゼロになると考えられます。そのため、全摘除後にPSA値が上昇すれば、それはほぼすべてががんによるものと想定することができます。

一方、放射線療法を受けた場合は、正常な前立腺細胞も放射線によってダメージは受けるものの、前立腺は残ったままです。したがって、放射線療法後のPSAはダメージから回復した前立腺の細胞とがん組織の両方の要因によるものになります。

このため、全摘除後ではPSA値が0.2の微量でも再発とみなすのに対して、放射線治療後の場合、PSA値が0.2程度なら根治と判断される可能性もあります。しかも根治的放射線療法後にはPSA値が一過性で上昇することがあり、より慎重な経過観察が必要となります。

PSA再発の時点では、治療をしない経過観察も有力な選択肢の1つ

根治的全摘除後にPSA再発と判定された場合の治療選択肢は、救済放射線療法(SRT)、全身療法である救済ホルモン療法(SHT)、治療をしないで様子を見る経過観察の3つがあります。「救済」とは英語では「salvage」といい、再発した際に行う治療を意味します。

問題なのは、根治的全摘除後にPSA値0.2以上となりPSA再発と判定された時点では、どの部位に再発があるのか、局所再発なのか遠隔転移なのかがわからないため、臨床的再発の判断ができない点です。CTやMRI、骨シンチグラフィ、PET/CTなど最新の画像診断装置で調べますが、PSA再発時に臨床的再発も見つかるケースは5%未満でしかありません。一般に、画像上にがんが見つけられるのはPSA値が5.0ぐらいからといわれています。

しかも、PSA再発後に積極的な二次治療をしなくても、転移や前立腺がんによる死亡に至らない患者さんがかなりの割合で存在します。EAUのガイドラインによれば、PSA再発後の長期の経過観察で転移する人は、23~34%に留まっています。

前立腺がんは高齢者に多いがんです。PSA再発までにある程度の時間を経て、転移するまでにさらに時間がかかるとすると、PSA値は上昇しても進行しないまま、あるいは命にかかわる状態に至らないまま、天寿を全うできる人が少なからずいることになります。

再発と判断して治療を開始すると、副作用や合併症など有害事象を招く可能性があり、それによって機能障害やQOL(生活の質)の低下を招く心配もあります。そう考えると、再発したから治療するという流れではなく、治療せずにしばらく様子を見る経過観察も、有力な選択肢の1つとなるのです。

高リスクの患者さんには積極的な二次治療を検討する

ただし、転移や前立腺がんで亡くなる可能性につながるリスク因子をもつ患者さんに対しては積極的な二次治療が必要です。根治的全摘除術を受けた場合のリスク因子(表1)を1つ以上もつ患者さんに対しては、二次治療として放射線療法かホルモン療法が検討されます。

局所の再発であれば放射線療法が、遠隔転移があるならホルモン療法が行われるのが一般的です。ただし、実際には再発部位を特定するのは困難であるため、標準治療は確立していないのが現状です。現在、推奨されているのは、もともと前立腺が存在した部位に対する放射線療法です。一般に外照射で66グレイ以上の線量を、週5日、1か月半かけて照射する方法が推奨されています。

放射線療法を開始するタイミングについては、PSA値が0.5未満の段階で行ったほうが治療成績がよいとの報告があり、0.2~0.5の間ぐらいで治療を行うのが一般的です。これにより、根治をめざすこともできます。

放射線療法を行っても効果が認められない場合はホルモン療法を行いますが、なかには放射線療法を希望しない人もおり、その場合は二次治療の最初からホルモン療法を行います。しかし、ホルモン療法については、過去の研究で生存率を改善する効果は証明されておらず、十分なエビデンス(科学的根拠)は今のところありません。

ホルモン療法では、GnRHアゴニストのリュープロレリン(製品名:リュープリン)、ゴセレリン(製品名:ゾラデックス)、あるいはGnRHアンタゴニストのデガレリクス(製品名:ゴナックス)を投与しますが、日本では抗アンドロゲン薬のビカルタミド(製品名:カソデックス)の内服と併用することもあります。

これらのホルモン療法には、効果が続く限り薬を投与する持続的ホルモン療法と、一定間隔ごとに休薬期間を設ける間欠的ホルモン療法とがあります。両者を比較した臨床試験で生存期間に差がない報告もあり、副作用を減らす観点からは間欠的ホルモン療法を考慮するとよいでしょう。

放射線療法とホルモン療法を併用する療法についての検討も進んでいます。最近の海外の研究では、放射線療法とビガルタミドによるホルモン療法を併用したところ、全生存率の改善が認められたとの報告があります。日本人にも同様の改善が認められるかを確認するため、国内でも併用療法の臨床試験が進行中で、その結果が待たれています。

放射線後のPSA再発では局所再発や遠隔転移を伴うことがある

根治的放射線治療後のPSA再発の場合は、この時点で再発部位が特定できていなければ救済局所療法も行えないため、治療の選択肢は経過観察か全身治療である救済ホルモン療法になります。

ただし、根治的放射線療法後のPSA再発時には、臨床的再発を伴う頻度が高くなります。なぜなら、根治的放射線療法後のPSA再発はPSAの最低値から2.0 以上の上昇が認められたときですが(表2)、根治的全摘除後の0.2という再発基準とは異なり、この時点では再発したがんがかなり大きくなっていて、画像検査などで発見できることがあるからです。

根治的放射線治療後の臨床的再発の部位として、多く見つかるのは局所の再発です。局所再発と診断されれば、経過観察、救済ホルモン療法に加えて、救済局所療法が治療の選択肢になります。初回治療で、すでに前立腺への放射線照射を行っているため、同じ部位に再度放射線を照射(外照射)することはできません。そのため、救済局所療法には前立腺全摘除、凍結療法、組織内照射(小線源治療)、高密度焦点式超音波治療(HIFU)があり、根治も可能であるとして推奨されています。しかし、実際には救済局所療法を行うケースは少なく、日本だけでなく米国やカナダを含めても、救済局所療法が行われているのは5%以下と報告されています。

少ない理由の1つは、どの治療もそれなりに強い合併症が出るためです。救済局所療法の中でも前立腺全摘除がもっとも歴史が長く報告も多いですが、生存率が上がるなど良好ながん制御効果は認められるものの、手術による合併症は初回治療としての前立腺全摘除よりもずっと多くなります。吻合部狭窄は7~41%、尿失禁は21~91%、勃起不全はほぼ全例に及びます。ロボット支援前立腺全摘除では、開腹手術に比べ手術合併症はやや軽減すると報告されています。

表2:根治的放射線療法後の再発と治療

| PSA再発の基準 | PSA最低値から2.0ng/ml以上の上昇 (ただし、放射線療法後は一時的にPSA値が上昇することがある) |

||

|---|---|---|---|

| 治療選択肢 | PSAのみの再発 | 経過観察 | |

| 全身治療 | 救済ホルモン療法(SHT) (持続/間欠) |

||

| 局所再発 | 経過観察 | ||

| 全身治療 | 救済ホルモン療法(SHT) (持続/間欠) |

||

| 救済局所療法 (根治可能) |

前立腺全摘除 | ||

| 凍結療法 | |||

| 組織内照射(小線源治療) | |||

| 高密度焦点式超音波療法(HIFU) | |||

| 遠隔転移 | 全身治療 | ホルモン療法(持続/間欠) | |

| 二次治療を 積極的に検討する要因 (リスク因子) |

生検グリソンスコア8~10 | ||

| 診断時臨床病期:がんが精嚢あるいは隣接臓器に及ぶ (T3b~4) | |||

| PSA再発時のPSA倍加時間<3か月 | |||

| PSA再発時のPSA再発までの期間<3年 | |||

放射線照射後のPSA再発の場合も、リスク因子を考慮した治療選択をする

PSA再発後に、実際に多くの例で選択されるのは経過観察です。それでもやはりPSA再発後の転移出現や前立腺がんで亡くなるリスクが高い人がいます。リスク因子(表2)をもつ人には二次治療が勧められます。

なお、根治的放射線照射後の二次治療の開始のタイミングに関して明確な基準は示されていません。どの薬を使うかも含めて、リスク因子や患者さんの年齢、合併症の有無、希望などを総合的に考慮して決められます。

前立腺がん治療において、局所再発が見つかった患者さんに対する積極的な救済局所療法に関して、東京医科歯科大学では独自の取り組みを行っています。その1つに、全身拡張強調MRI(DWIBS)という新しい画像診断があります。救済局所療法を行うには転移がないことを確認する必要があり、まずDWIBSによる画像診断を用いて転移の有無を確認します。さらに生検による確定診断が必須ですが、同学ではMRIと超音波の画像を融合させた「ターゲット(標的)生検」によって病変部分に狙いを定めた精度の高い診断を行っています。

こうした診断技術の進歩のうえで行っているのが、排尿機能や性機能などを温存するための部分治療です。前立腺全体ではなく、がんがある部分だけを治療するもので、合併症を極力減らして根治をめざす最新の治療法です。

76歳の患者さんの例では、初回治療は外照射による放射線療法を行い、10年後にPSA再発しました。経過観察で1年以上経たところでPSA値が3.5になったため、標的生検で再発部位を特定し、小線源治療を部分治療として行いました。その後、PSA値は下がり経過は良好です。精度の高い画像診断と生検を行えば、副作用を極力少なくして救済局所療法を行えるようになっています。

プロフィール

藤井靖久(ふじいやすひさ)

1996年 東京医科歯科大学医学部附属病院泌尿器科助教

1999年 米国ピッツバーグ大学およびルイビル大学内分泌代謝学教室博士取得研究員

2004年 東京医科歯科大学医学部附属病院泌尿器科講師

2010年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科腎泌尿器外科学准教授

2011年 がん研究会有明病院泌尿器科副部長

2016年 東京医科歯科大学大学院腎泌尿器外科学教授