遺伝性乳がん・卵巣がんとは 遺伝子検査と予防的治療、発症後の治療は

2018.3取材・文 柄川明彦

卵巣がんの治療に関する最新情報は、「卵巣がんを知る」をご参照ください。

乳がんや卵巣がんの中には、BRCA1、BRCA2の遺伝子の異常が原因で発生するものがあり、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と呼ばれています。この遺伝子に異常があっても、必ず乳がんや卵巣がんになるわけではありませんが、発症するリスクが高くなります。がんが発症していない段階で遺伝子検査(遺伝学的検査)を受け、これらの遺伝子異常があるとわかった場合には、選択肢の1つとして、乳がんの場合は乳房、卵巣がんの場合は、卵巣と卵管を予防的に切除する手術が行われることもあります。この手術を受けると、がんの発症を防げるため、生存率が向上することが証明されています。

BRCA1、BRCA2遺伝子の異常が原因で起こる遺伝性乳がん・卵巣がんとは

卵巣がんには、遺伝子の異常が原因となって起こる遺伝性の卵巣がんがあります。卵巣がん全体のおよそ10%を占めていると考えられています。

遺伝性の卵巣がんの主たる原因となっているのが、BRCA1とBRCA2という遺伝子の異常です。他にも卵巣がんの発生に関わる遺伝子異常はありますが、主なものはこの2つです。そして、BRCA1やBRCA2に異常があると、乳がんや卵巣がんを発生しやすいことがわかっています。そして、このような卵巣がんや乳がんは、「遺伝性乳がん・卵巣がん」と呼ばれています。さらに、これらの遺伝子異常があると、乳がんや卵巣がんが高い確率で発生するだけでなく、前立腺がんや膵臓がんも発生しやすいことがわかっています。そこで最近は、「BRCA 関連がん」という呼び方もするようになっています。

BRCA1とBRCA2は、DNAの修復に関わる働きをしていることがわかっています。何らかの原因でDNAに損傷が起きたとき、それを修復する働きをしているのです。がんはDNAが損傷することで発生するので、それを防ぐ働きをしているといえます。このBRCA1またはBRCA2に生まれつき異常があり、本来の機能が失われていると、DNAの修復がうまくいかず、がんが発生しやすくなってしまうのです。このようにして起こるのが、遺伝性乳がん・卵巣がんだと考えられています。

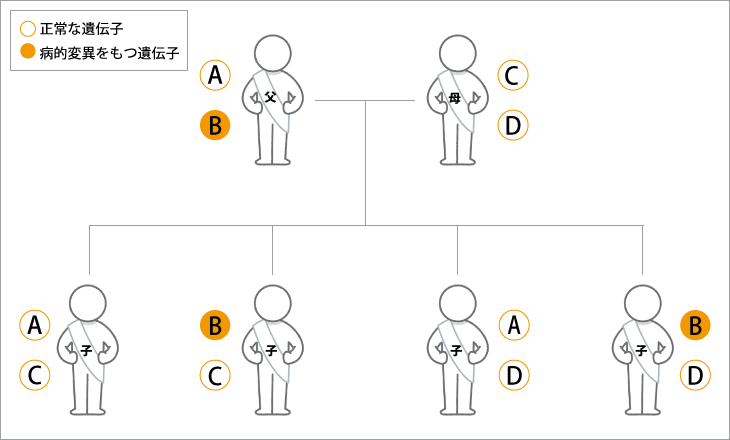

BRCA1やBRCA2の異常は遺伝します。両親のどちらかが遺伝子異常を持っていた場合、子どもには2分の1の確率で遺伝します。そのため、乳がんや卵巣がんになった人が近親者に多い場合は、遺伝子異常を持っている可能性が高くなります。

BRCA1/2の遺伝子検査と異常があった場合の予防的治療とは

卵巣がんになっていない段階で遺伝子検査を受けることが勧められるのは、近親者に卵巣がんや乳がんの人がいる場合や、すでにBRCA1やBRCA2の異常があると診断された人がいるような場合です。ただし、遺伝子検査を受ける前に、 BRCA1やBRCA2の異常がどのような意味を持つのかを、十分に理解しておく必要があります。そのためには遺伝カウンセリングを受ける必要があります。陽性だった場合には、予防的手術を受けるのか、受けないのかといった選択をしなければなりません。そういったこともよく理解した上で、検査を受けるか受けないかを決めることが大切です。

BRCA1やBRCA2に異常があるかどうかを調べる遺伝子検査は、採血して血液を調べるだけなので、身体的負担はほとんどありません。ただし、健康保険は適用されない検査なので、自由診療で受ける必要があります。

検査の結果、BRCA1またはBRCA2に異常があったら、その人は乳がんや卵巣がんになりやすいと考えられます。もちろん、遺伝子異常があったからといって、全員が乳がんや卵巣がんを発症するわけではありません。ただ、遺伝子異常のない人に比べると、発症率はかなり高くなります。卵巣がんに関しては、BRCA1に異常がある場合の生涯発症危険率(一生の間に卵巣がんが発症する率)は36~63%、BRCA2に異常がある場合の生涯発症危険率は10~27%といわれています(『卵巣がん治療ガイドライン2015年版』より)。

そこで、卵巣がんが発症していない段階で、BRCA1やBRCA2に異常があることがわかった場合には、対策を立てる必要があります。いくつかの選択肢がありますが、その1つが「リスク低減卵管卵巣切除術(RRSO=risk-reducing salpingo-oophorectomy)」という予防的な手術です。卵巣がんが発症しやすいので、それを防ぐために卵管と卵巣を取り除いておくわけです。

この手術によって、がんを完全に予防できるかというと、必ずしもそうではありません。手術後の10年間に、5%程度の割合で、腹膜がんができることがあります。卵巣がん、卵管がん、腹膜がんは、同じカテゴリーに含まれるがんのため、卵巣と卵管を切除しても、腹膜にがんが出てくることもあります。ただ、リスク低減卵管卵巣切除術を受けると、卵巣がんの発症を予防できるため、全生存率も向上することが臨床研究で証明されています。また、卵巣と卵管を切除することで、乳がんの発症率も下がることがわかっています。

この手術は、通常、腹腔鏡下手術で行われます。数か所を小さく切開し、そこから腹腔鏡や手術器具を入れて、卵巣と卵管を切除します。BRCA1やBRCA2の異常は病気ではありませんから、できるだけ低侵襲の手術で行われています。卵巣がんが発症している場合には、卵巣、卵管に加えて子宮やリンパ節も切除するのが標準的です。それに比べると、予防的手術は切除する範囲も狭く済みます。

この手術では、切除した卵巣と卵管をよく調べ、がんがないことを確認しておくことも大切です。まれに、すでにできている卵巣がんが見つかることがあります。その場合には、がんの状況に合わせた治療が行われます。

手術で卵巣を取り除くと、閉経前の人であれば、ホルモン環境が大きく変わります。卵巣から分泌されていたエストロゲンが急になくなるため、ホルモン欠落症状が現れるのです。更年期障害で見られるような症状です。また、閉経後の女性は心血管疾患のリスクが高まりますが、手術(卵巣を摘出)によって閉経を迎えた場合にも、同様のリスクがあります。脂質異常症なども起こりやすくなります。ただし、そういったリスクを考慮しても、リスク低減卵管卵巣切除術には、全生存率を向上させる効果が証明されているわけです。

卵巣の摘出によるホルモン欠落症状に対しては、通常ならホルモン補充療法が行われることがあります。ホルモン剤を投与することで、症状を軽減させるわけです。ただし、BRCA1やBRCA2に異常がある人は、乳がんを発症しやすいということも考慮しなければなりません。ホルモン補充療法は乳がんの発症や増殖に影響を及ぼすからです。

すでに乳がんを発症して治療後であるという場合には、ホルモン補充療法は行えません。乳がんを発症していない人なら、ホルモン補充療法を考慮する余地はありますが、よく考えるべきでしょう。日本では、ホルモン欠落症状に対して、漢方薬が使われることがよくあります。更年期障害の治療としても漢方薬が使われていますが、よく効く人もいます。

表:遺伝性乳がん・卵巣がんの一次検査基準

- BRCA1/2遺伝子変異のある家族がいる

- 乳がん患者のうち以下の条件を1つ以上満たすもの

- 45歳以下発症

- 50歳以下発症

- 2つ以上の原発乳がん

- 年齢を問わず近親者に乳がん患者がいる

- 家族歴が不明、あるいは限定的にしかわからない

- 60歳以上発症

- トリプルネガティブ乳がん患者

- 年齢にかかわらず

- 1名以上の50歳以下発症の近親者乳がん患者がいる

- 2名以上(年齢不問)の近親者乳がん患者がいる

- 1名以上の近親者上皮性卵巣がん患者がいる

- 2名以上のすい臓がんまたは前立腺がん(グリソンスコア>7)がいる

- 上皮性卵巣がん・卵管がん・腹膜がん患者

- 男性乳がん患者

- すい臓がんまたは前立腺がん(グリソンスコア>7)のうち2名以上の近親者乳がん・卵巣がん・すい臓がん・前立腺がんの家族歴がある

- 家族歴で以下の条件を満たすもの

- 第1度※1または第2度近親者※2が上記基準に合致する

- 第3度近親者※3が乳がんまたは卵巣がん患者であり、さらに2名以上の乳がんおよび卵巣がんの近親者がいる

※1:第1度近親者は父母、兄弟、子供

※2:第2度近親者は、祖父母、叔父、叔母、甥、姪、孫

※3:総祖父母、大叔父、大叔母、いとこなど

NCCガイドライン2014年版より

予防的手術以外の選択は、化学的予防と経過観察

予防的手術以外の方法として、化学的予防という方法があります。薬による予防で、経口避妊薬(ピル)を使用します。これを服用することで、卵巣がんの発症率が低下することは明らかになっています。ただし、完全に防げるわけではありません。そこが、ほぼ発症を防げる予防的手術との違いです。また、経口避妊薬の服用を続けることによる副作用も考えなければなりません。

予防的手術を受けない場合には、定期的に検査を受けることになりますが、それによって早い段階で卵巣がんが発見できるとは限りません。子宮頸がんは検診が早期発見に役立っていますが、卵巣がんの検診は行われていません。これは、卵巣がんが疑われる人を探し出す有効なスクリーニングの方法がないためで、頻繁に検査を受けたとしても、早期に卵巣がんを発見でき、死亡率を低下させるのに役立つといったデータは報告されていません。

生活習慣などを改善することで、発症を予防できないかと考える人がいますが、それはできません。遺伝子の異常が原因となって起こる卵巣がんですから、生活習慣を変えても、卵巣がんのリスクは変わらないのです。

以上が、卵巣がんが発症していない段階で、BRCA1やBRCA2に異常が見つかった場合の選択肢です。予防的手術を受けるか、手術は受けずに経口避妊薬による予防を選ぶか、あるいはそれもせずに定期的に検査を受けるか。手術を受ければ、卵巣がんは防げますが、閉経前の人だとホルモン欠落症状などの問題が現れます。手術を避ければ、体にメスを入れずにすみますし、ホルモン欠落症状もありません。ただし、卵巣がんを発症する可能性は残ります。乳がんは発症しても、乳がんで死亡するのは8人に1人くらいです。ところが、卵巣がんが発症した場合には、2人に1人が卵巣がんで亡くなっています。このようなことも含め、十分な情報の提供を受けたうえで、よく考えて結論を出す必要があります。

遺伝性の卵巣がんも遺伝子異常のない卵巣がんと治療法は同じ

BRCA1やBRCA2に異常がある人が卵巣がんを発症した場合、治療法は一般的な卵巣がんの治療と変わりません。手術と化学療法を中心とした治療が行われます。

遺伝子異常による卵巣がんは、化学療法は比較的効きやすい傾向があります。抗がん剤の多くは、DNAを壊すことでがん細胞などの細胞を殺す効果を発揮します。BRCA1やBRCA2はもともとDNAの修復に関わる遺伝子ですが、それに異常が起きて機能が失われていると、抗がん剤で壊されたDNAを修復する能力も低いのです。そのため、抗がん剤がよく効くのではないか、と考えられています。

オラパリブ(製品名:リムパーザ)という卵巣がんの新しい治療薬が承認されています。DNAの修復酵素に作用する経口の分子標的薬で、BRCA1やBRCA2に異常がある人の卵巣がんに、特に効果が高いと考えられています。使用できるのは遺伝性の卵巣がんだけでなく、プラチナ系抗がん剤がよく効いた卵巣がんの再発に対して、通常の化学療法を行った後の維持療法として使用できることになっています。

プロフィール

青木大輔(おあきだいすけ)

1988年 米国La Jolla Cancer Research Foundation(現Sanford-Burnham Medical Research Institute)Postdoctoral fellow

1990年 国立東京第二病院(現 独立行政法人国立病院機構東京医療センター)医員

1991年 慶應義塾大学医学部助手

1996年 慶應義塾大学医学部専任講師

2005年 慶應義塾大学医学部教授