吐き気・嘔吐

がん治療に伴う副作用「吐き気・嘔吐」について、その症状や原因、対処法、予防と治療などに関して紹介します。

がん治療に伴う吐き気・嘔吐とは

がん治療に伴う吐き気・嘔吐は、患者さんが苦痛と感じる代表的な副作用の1つです。

吐き気は、悪心ともいい、「気持ち悪い」と感じる不快な感覚です。

嘔吐は、胃の中身を強制的に口から排出する生理的反応です。この過程では、胃の出口(幽門)が閉じられ、食道の入り口が開き、横隔膜や腹筋が縮むことで胃の中身が排出されます。空嘔吐(からおうと)は、胃の内容物は排出されないものの、嘔吐と同様の生理的反応が起こる現象を指します。

がん治療に伴う吐き気・嘔吐は、発現時期や状態により4つに分類されています。

- 急性期悪心・嘔吐:抗がん薬投与開始後24 時間以内に発現する吐き気・嘔吐

- 遅発期悪心・嘔吐:抗がん薬投与開始後24~120 時間(2~5 日目)程度持続する吐き気・嘔吐

- 突出性悪心・嘔吐:制吐薬の予防的投与にもかかわらず発現する吐き気・嘔吐

- 予期性悪心・嘔吐:抗がん薬のことを考えるだけで誘発される吐き気・嘔吐

がん治療に伴う吐き気・嘔吐の原因

吐き気や嘔吐が起こる原因には、脳の問題(頭の中の圧力が高くなる、腫瘍、血管の病気、精神的な要因など)、体内の化学物質(代謝物、ホルモン、薬、毒など)、めまいや乗り物酔い、のどや胃腸、心臓、おなかの臓器の刺激などがあります。

吐き気・嘔吐は、胃や腸にあるセロトニンという物質の受容体と、脳にあるニューロキニンという物質の受容体が刺激されることで、最終的に脳の嘔吐中枢が活性化され、体の反応として起こります。

がん治療に伴う吐き気・嘔吐は、抗がん剤が脳の一部である延髄にある嘔吐中枢を刺激することで起こります。また、放射線治療でも同様の症状が現れることがあります。

一方、抗がん剤の直接的な作用以外にも、吐き気・嘔吐を引き起こすさまざまな要因があります。それらには、以下のようなものが含まれます。

- 腸閉塞

- 前庭機能障害

- 脳転移

- 電解質異常(高カルシウム血症,低ナトリウム血症,低マグネシウム血症)

- 低血糖

- 尿毒症

- オピオイドを含む併用薬剤

- 腸管蠕動不全(がん性腹膜炎,ビンクリスチンなどの抗がん薬,糖尿病性自律神経障害等) 心因性要因

がん治療に伴う吐き気・嘔吐の予防と治療

がん薬物療法に伴う吐き気・嘔吐に対しては、症状の発現時期(急性期・遅発期)と、抗がん剤の催吐性リスクに応じて、予防的制吐療法が行われます。急性期では5-HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬、デキサメタゾン、遅発期ではNK1受容体拮抗薬、デキサメタゾンが有効とされています。これらの制吐薬の組み合わせ、投与期間、投与量は、催吐性リスクの程度に応じて決められています。

催吐性リスクと治療

吐き気・嘔吐の発現頻度により、抗がん剤の催吐性リスクは4つに分類され、それぞれのリスクに応じた制吐療法が選択されます。

催吐性リスクの4つの分類

- 高度:90%を超える患者さんで吐き気・嘔吐が発現する

- 中等度:30%<~90%の患者さんで吐き気・嘔吐が発現する

- 軽度:10%~30%の患者さんで吐き気・嘔吐が発現する

- 最小度:10%未満の患者さんで吐き気・嘔吐が発現する

基本的な制吐薬は、5-HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬、デキサメタゾン、オランザピンの4剤です。また、制吐療法以外の支持療法や併存症に対する治療薬を併用している場合も多いため、薬物相互作用による各薬剤の効果の変化も考慮したうえで、薬剤選択や用量調整を行うことが必要とされています。

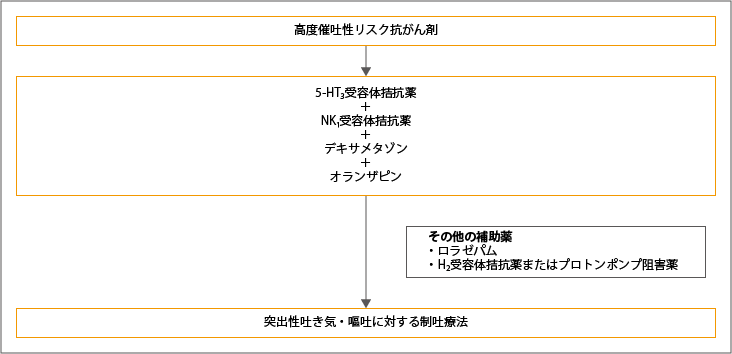

高度催吐性リスク抗がん剤に対する治療

高度催吐性リスク抗がん剤に対しては、「5-HT33受容体拮抗薬」「NK1受容体拮抗薬」「デキサメタゾン」「オランザピン」の4剤併用療法が行われます。オランザピンは、糖尿病患者さんに対しては禁忌とされ、肥満などの糖尿病リスク因子がある患者さんや75歳以上の高齢者に対する安全性は確立されていません。投与に対しては血糖上昇や高齢者に多い意識障害である傾眠に注意が必要とされています。オランザピン併用が困難な場合は、オランザピンを除いた3剤併用療法が行われます。

出典:制吐薬適正使用ガイドライン2023 年10 月改訂 第3 版. アルゴリズム1.高度催吐性リスク抗がん薬に対する制吐療法より作成

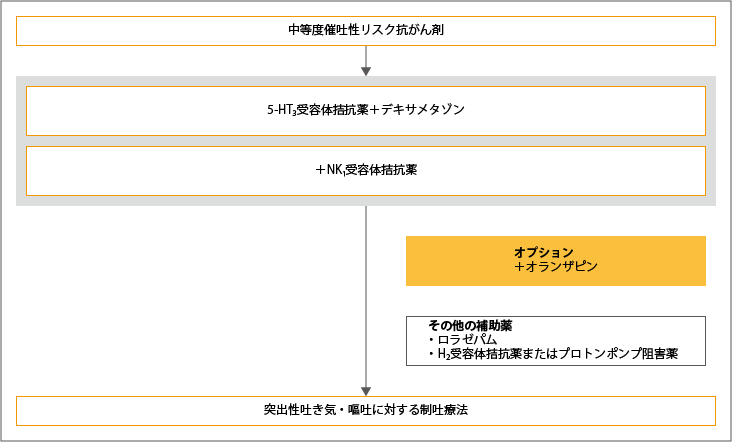

中等度催吐性リスク抗がん剤に対する治療

中等度催吐性リスク抗がん剤に対する制吐療法は、「5-HT3受容体拮抗薬」「デキサメタゾン」の2 剤併用療法が予防療法として検討されます。中等度催吐性リスク抗がん剤のうち、カルボプラチンを含む治療法に対しては、「5-HT3受容体拮抗薬」「デキサメタゾン」「NK1 受容体拮抗薬」の3剤併用療法が標準制吐療法とされています。

出典:制吐薬適正使用ガイドライン2023 年10 月改訂 第3 版. アルゴリズム2.中等度催吐性リスク抗がん薬に対する制吐療法より作成

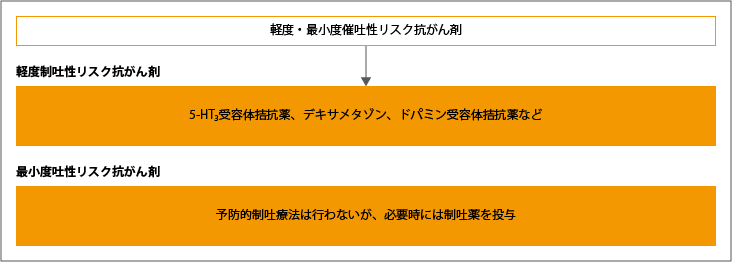

軽度・最小度催吐性リスク抗がん剤に対する治療

軽度催吐性リスク抗がん剤に対する制吐療法として、「デキサメタゾン」「5-HT3受容体拮抗薬」「ドパミン受容体拮抗薬」が単剤で投与されることがありますが、予防的投与として推奨できる明確な根拠がありません。また、最小度催吐性リスク抗がん剤に対しては、予防的制吐療法は行われません。

出典:制吐薬適正使用ガイドライン2023 年10 月改訂 第3 版. アルゴリズム3.軽度・最小度催吐性リスク抗がん薬に対する制吐療法より作成

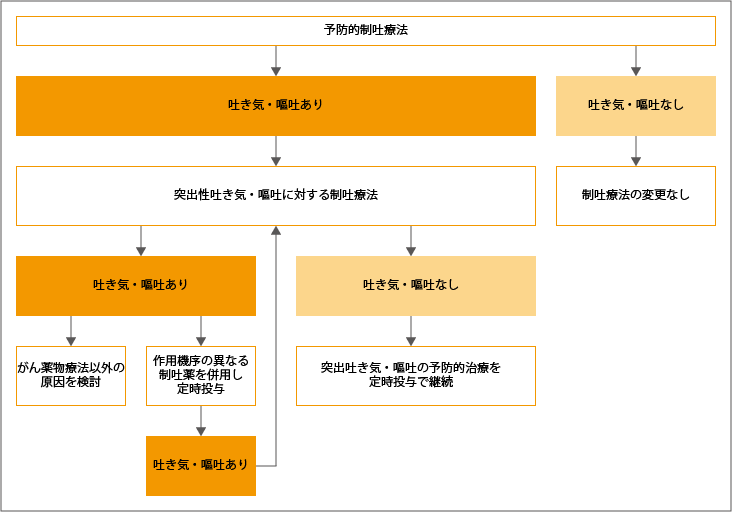

突出性の吐き気・嘔吐に対する制吐療法

予防的制吐療法により吐き気・嘔吐が発現しない場合は、同じ制吐療法が継続されます。一方、予防的制吐療法を行っても症状が現れた場合は、突出性の吐き気・嘔吐に対する制吐療法として、予防的投与で使用した制吐薬とは作用機序が異なる薬剤が追加投与されます。

この追加治療により吐き気・嘔吐が発現しなかった場合は、治療が継続されます。しかし、追加治療でも症状が改善しない場合は、がん薬物療法以外の原因が検討されます。同時に、さらに作用機序の異なる薬剤の追加投与も検討されます。

出典:制吐薬適正使用ガイドライン2023 年10 月改訂 第3 版. アルゴリズム4.軽度・突出性吐き気・嘔吐に対する制吐療法より作成

予期性の吐き気・嘔吐の予防

予期性の吐き気・嘔吐とは、がん治療時の副作用として吐き気を経験した人が、抗がん剤治療を受けていないときでも想像だけで吐き気を感じたり、実際に嘔吐してしまう現象を指します。

予期性の吐き気・嘔吐の予防には、治療中に可能な限り吐き気・嘔吐を経験させないことが重要です。予期性の吐き気・嘔吐が起こった時は、ベンゾジアゼピン系抗不安薬(ロラゼパム、アルプラゾラム)を治療前日と当日に投与することが推奨されます。

放射線治療による吐き気・嘔吐の予防

放射線治療による吐き気・嘔吐に対しては、照射部位によるリスク分類を行ったうえで、そのリスクに応じて5-HT3 受容体拮抗薬やデキサメタゾンを用いた制吐療法が行われます。

参考文献:制吐薬適正使用ガイドライン2023年10月改訂 第3版.金原出版