アピアランスケア

がん治療によって生じる外見の変化にはどのようなものがあるのか、がん治療別の影響や日常生活におけるアピアランスケアについて紹介します。

アピアランスケアとは

アピアランスケアは、がん治療中や治療後の患者さんの外見の変化に対するケアのことです。がん治療によって起こる外見の変化は、患者さんの心理面や社会生活に大きな影響を与えることがあります。アピアランスケアは、そういった変化に対処し、患者さんの生活の質(QOL)を向上させることを目的として行われます。

また、アピアランスケアは、単に外見を整えるだけでなく、患者さんの自信を取り戻し、社会生活を送りやすくすることを目指しています。さまざまなアピアランスに対する専門家※のアドバイスを受けながら、自分に合ったケア方法を見つけていくことが大切です。

※アピアランスケアに関わる専門家

・腫瘍内科医:治療に伴うアピアランスに対する医療的な対処

・皮膚科医:皮膚に生じる副作用やアピアランスに対する医療的な対処

・がん専門看護師:日常的なアピアランスケアを含む総合的なサポート

・医療用ウィッグコンサルタント:脱毛時のウィッグ選び

・メディカルメイクアップアーティスト:アピアランスをカバーするためのメイク

・臨床心理士:アピアランスに伴う心理的影響へのサポート

がん治療による外見の変化と治療別ケア

がん治療に伴う外見の変化は、治療の種類によって異なります。

化学療法(抗がん剤治療)による変化

脱毛

毛根を包む袋状の組織である毛包(もうほう)は、活発に増殖する上皮成分で構成され、毛球部では特に活発に細胞が増殖します。化学療法は、活発に増殖する細胞に作用するため、成長期の毛は傷害を受けやすくなります。また、化学療法により傷害を受けた毛髪では毛幹が狭小化し、毛の上皮が破壊されるため、脱毛が起こります。

一般的に、脱毛は化学療法開始1~3週間後に起こります。脱毛はひげやまつげ、眉毛、腋毛、陰毛にも起こります。通常脱毛は一過性で、化学療法が終了してから3~6か月後には再び発毛が起こります。ただし、再発毛した毛髪の質や色調が脱毛する前の毛髪と異なる場合があり、毛髪の形態は縮毛や、白毛となることあります。この変化も通常一過性ですが、完全に回復しないこともあります。

化学療法による脱毛は、65~80%の患者さんで起こります。脱毛の程度は化学療法の種類、投与量、投与スケジュール等によって異なります。化学療法に用いられる薬剤は、脱毛リスクが高い薬剤、脱毛リスクが中程度の薬剤,脱毛リスクが低い薬剤に分類されます。

脱毛リスク別抗がん剤一覧

| 脱毛リスクが高い薬剤 |

| アドリアマイシン シクロホスファミド ダウノルビシン ドセタキセル ドキソルビシン エピルビシン エトポシド イダルビシン イホスファミド イリノテカン パクリタキセル トポテカン ビンデシン ビノレルビン |

| 脱毛リスクが中程度の薬剤 |

| Amsacrine ブレオマイシン ブスルファン シタラビン フルオロウラシル ゲフィチニブ ゲムシタビン ロムスチン メルファラン Teniposide チオテパ ビンブラスチン ビンクリスチン |

| 脱毛リスクが低い薬剤 |

| カルボプラチン カペシタビン カルムスチン シスプラチン フルダラビン メトトレキサート マイトマイシンC トキサントロン プロカルバシン Raltritrexate 6‒Mercaptopurine ストレプトゾシン |

出典:がん治療におけるアピアランスケアガイドライン2021年版.I治療編.化学療法.総論.表2より作成

治療法別脱毛頻度一覧

| がん種 | 治療法 | 全グレード | グレード1 | グレード2 |

| 悪性リンパ腫 | R‒CHOP療法 | 97 | 39 | |

| ホジキンリンパ腫 | ABVD療法 | 24 | ||

| 大腸がん | mFOLFOX6療法 | 17.2 | 8.2 | |

| FOLFIRI療法 | 32.7 | 21.8 | ||

| IRIS療法 | 59.8 | |||

| XELOX療法 | 4 | |||

| 胃がん | S‒1+シスプラチン | 12.8 | ||

| SOX療法 | 4.4 | |||

| パクリタキセル(weekly) | 83 | |||

| トラスツズマブ+XP | 56.1 | |||

| ラムシルマブ+wパクリタキセル | 50.8 | 1.2 | ||

| weeklynabパクリタキセル | 82.6 | |||

| 食道がん | FP療法 | 9 | ||

| ドセタキセル | 93.9 | |||

| 膵臓がん | FOLFIRINOX療法 | 66.7 | 11.4 | |

| nabパクリタキセル+ゲムシタビン | 76 | |||

| 乳がん | EC療法 | 85 | ||

| AC療法 | 3 | 69.5 | ||

| ドセタキセル | 91.2 | |||

| weeklyパクリタキセル | 97.1 | |||

| パクリタキセル+ベバシズマブ | 98 | |||

| nabパクリタキセル(3週1回投与) | 90.4 | |||

| TC療法 | 100 | 1.9 | 98.1 | |

| エリブリン | 45 | |||

| ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル | 60.9 | |||

| トラスツズマブ エムタンシン | 2.2 | |||

| 卵巣がん | TC療法 | 7 | 89 | |

| DC療法 | 18 | 75 | ||

| ペグ化リポソームドキソルビシン | 24.3 | 0 | ||

| 子宮頸がん | weeklyシスプラチン | 25.7 | ||

| 子宮体がん | AP療法 | 6 | 69 | |

| 非小細胞肺がん | シスプラチン+ペメトレキセド | 11.9 | ||

| パクリタキセル+カルボプラチン+ベバシズマブ | 86.5 | 45 | ||

| ペメトレキセド+カルボプラチン+ベバシズマブ | 6.6 | |||

| ドセタキセル+カルボプラチン | 68.3 | |||

| nabパクリタキセル+カルボプラチン | 55.8 | 0.4 | ||

| ニボルマブ | 0.04 | |||

| 小細胞肺がん | イリノテカン+シスプラチン | 31 | ||

| エトポシド+シスプラチン | 44.4 | |||

| アムルビシン | 70.4 | |||

| 前立腺がん | ドセタキセル+デキサメタゾン | 65.1 |

出典:がん治療におけるアピアランスケアガイドライン2021年版.I治療編.化学療法.総論.表3より作成

色素沈着

色素沈着は、主に表皮または真皮におけるメラニンの増加によって起こります。化学療法は、皮膚の基底細胞の細胞分裂や増殖を阻害するため、メラノサイトを活性化することで色素沈着が起こると考えられていますが、詳細なメカニズムはまだわかっていません。

アルキル化薬、白金製剤、代謝拮抗薬などの化学療法では、特徴的な色素沈着が起こることがあります。アルキル化薬のなかでは、シクロホスファミド、イホスファミド、チオテパなどで色素沈着が起こることがあります。シクロホスファミドによる色素沈着は、一般的に投与後4 週頃から手のひら、足底、爪、歯などで起こり、治療終了後6~12か月で治ります。イホスファミドによる色素沈着は、屈曲部位に多く、1回目の投与で起こることもあれば、何か月も投与してから起こることもあります。

白金製剤のシスプラチンの投与を受けた患者さんの7割程度で色素沈着が起こります。発現部位は、毛髪や爪などで、口腔粘膜にも起こります。

代謝拮抗薬のなかでもフッ化ピリミジン系薬剤(5‒FU、カペシタビン、テガフールなど)は色素沈着が起こることが多いとされています。カペシタビンとテガフールは、末端性の色素沈着が多いですが、皮膚の折れ目に沿った色素沈着や、斑状の色素沈着なども起こります。また、ブレオマシンでは投与後12~24 時間から6か月後にかけて20~30%の患者さんに線状の紅色調の色素沈着が起こることがあります。

手足症候群

化学療法による手足症候群が起こるメカニズムは、まだわかっていません。

手足症候群の初期症状として、手のひらや足底にチリチリするような感覚が起こります。その後、手のひらや足底に紅斑(こうはん:皮膚が赤くなる症状)が起こり、重症化すると水疱となります。一般的に発現は通常投与から2~21日以内とされていますが、継続的な投与を受けた患者さんでは、10か月を超えてから発現する場合などもあります。

シタラビン、カペシタビン、ドキソルビシン、PLD、フルオロウラシル、ドセタキセルなどの薬剤で、手足症候群が起こることがあります。多くの薬剤は用量に依存して頻度が増えるといわれています。

発現率は6~64%の範囲とされていますが、薬剤ごとに頻度は異なり、カペシタビンで4~5割程度、PLDで5~6割程度とされています。

手足症候群に対する最も効果的な対応方法は、治療中断または治療薬の減量で、一般的には対応後1~2週間で改善します。その他の対症療法としては、局所的に使用するステロイド軟膏、炎症と感染を予防するための創傷治療、保湿薬塗布などが行われます。

予防としての冷却により、PLD やドセタキセルによる手足症候群の発症率減少が報告されています。また、カペシタビン投与時のセレコキシブが発症の予防に役立ったとする臨床試験の結果が報告されています。

抗がん剤別手足症候群発現率一覧

| レジメン | 発現率(全グレード) | 発現率(高グレード) |

| ドキソルビシン+5—FU持続投与 | 89% | 24% |

| ドセタキセル+カペシタビン | 56~63% | 24~26% |

| ペグ化リポソームドキソルビシン | 40~50% | 1~20% |

| カペシタビン | 50~60% | 11~24% |

| ドキソルビシン | 22~29% | |

| シタラビン | 14~33% | |

| 5‐FU(持続注入) | 34% | 7% |

| 5‐FU(ボーラス投与) | 6~13% | 0.50% |

| ドセタキセル | 6~58% | 0~4% |

出典:がん治療におけるアピアランスケアガイドライン2021年版.I治療編.化学療法.総論.表4より作成

分子標的薬による変化

分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わる特定のタンパク質や遺伝子を狙い撃ちするタイプの抗がん剤です。そのため、正常な細胞への影響が少なく、従来の抗がん剤と比べて副作用が軽い傾向にあります。

体の表面や内臓の表面を覆う細胞で、外部からの保護や物質の分泌・吸収を担っている細胞を、上皮系細胞といいます。この上皮系細胞が異常増殖して腫瘍化したものが上皮系腫瘍で、がんの中で最も多い種類です。上皮系腫瘍に対する分子標的薬は、著しい骨髄抑制などの副作用は出にくくなる一方で、皮膚障害が高頻度で起こることがあります。特に、上皮細胞の増殖に関わる上皮成長因子受容体(EGFR)の機能を抑制するEGFR阻害薬で、皮膚障害が起こりやすくなります。

EGFR阻害薬による皮膚障害

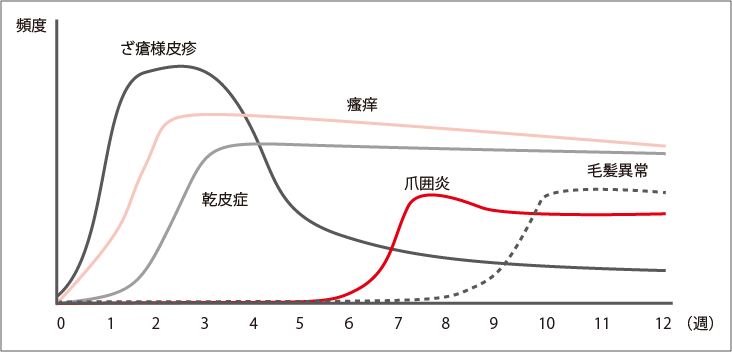

EGFR阻害薬による皮膚症状は、ざ瘡様皮疹、乾皮症、爪囲炎のほか、乾皮症に続発する湿疹、瘙痒(そうよう:皮膚に赤みや湿疹などの症状が何もないのにかゆみを感じる症状)、脱毛、毛髪異常など多岐にわたります。

EGFR阻害薬で治療を受けたほぼ全ての患者さんで皮膚症状が認められますが、グレード3以上の皮膚症状は数%程度と少なく、治療の中止や死亡に至ることはほとんどないとされています。ただし、皮膚症状が長引くと患者さんのQOL低下が顕著になり、グレードに関わらず治療離脱が高まる傾向にあります。これらの対応には皮膚障害の早期発見、予防的なスキンケアとして、保湿薬による保湿、丁寧な洗浄、紫外線予防、刺激・過度の外力を避けることなどが重要とされています。

皮疹を生じやすい分子標的薬

| 一般名(製品名) | タイプ | 副作用 |

| セツキシマブ (アービタックス) | 抗EGFR抗体 | ざ瘡様皮疹、皮膚乾燥、発疹、爪囲炎、瘙痒、皮膚亀裂、脱毛、口唇炎、爪障害、手足症候群、蕁麻疹、剝脱性皮膚炎、毛髪障害 |

| パニツムマブ (ベクティビックス) | 抗EGFR抗体 | ざ瘡様皮疹、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、瘙痒症、皮膚亀裂、皮膚剝脱、爪障害、手足症候群、多毛、紅斑 |

| ラパチニブ (タイケルブ) | EGFR/HER2-TKI | 手足症候群、発疹、爪障害、皮膚乾燥、瘙痒症、脱毛症、ざ瘡様皮膚炎、亀裂、紅斑、爪破損、色素沈着、皮膚剝脱、爪障害 |

| ゲフィチニブ (イレッサ) | EGFR-TKI | 発疹、瘙痒、皮膚乾燥、亀裂、ざ瘡様皮疹、爪障害 |

| エルロチニブ (タルセバ) | EGFR-TKI | ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥・亀裂、爪囲炎・爪障害、多毛症、瘙痒 |

| アファチニブ (ジオトリフ) | EGFR/HER2、4-TKI HER1~4I | 発疹、爪囲炎、皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、瘙痒、爪障害、手足症候群、皮膚剝脱、亀裂、過角化、色素沈着、潰瘍、脱毛、多毛 |

| ダコミチニブ (ビジンプロ) | EGFR-TKI | ざ瘡様皮膚炎、発疹、斑状丘疹状皮疹、紅斑性皮疹、爪囲炎、口内炎 |

| オシメルチニブ (タグリッソ) | EGFR-TKI | 発疹、ざ瘡様皮疹、皮膚乾燥、湿疹、爪囲炎、瘙痒症 |

| アキシチニブ (インライタ) | VEGFR-1、2、3KI | 手足症候群、発疹、皮膚乾燥、瘙痒症、脱毛症、皮膚障害、紅斑、過角化、皮膚剝脱、爪障害 |

| ソラフェニブ (ネクサバール) | PDGFR VEGFR KIT RafKI | 脱毛、発疹、瘙痒、皮膚乾燥、紅斑、ざ瘡様皮疹、過角化、手足症候群 |

| スニチニブ (スーテント) | PDGFR VEGFR KIT Fit3 CSF-1R RET KI | 皮膚変色、手足症候群、発疹、顔面浮腫、脱毛症、瘙痒、紅斑、皮膚乾燥、紫斑、皮膚剝脱、爪異常、毛髪色素脱失変色、ざ瘡様皮疹、蕁麻疹、皮膚びらん |

| レゴラフェニブ (スチバーガ) | PDGFR VEGFR KIT RafKI | 発疹、脱毛、皮膚乾燥、紅斑、瘙痒、ざ瘡様皮疹、爪障害、多汗症 |

| パゾパニブ (ヴォトリエント) | PDGFR VEGFR KIT KI | 毛髪変色、手足症候群、発疹、脱毛症、皮膚色素減少、皮膚乾燥 |

| イマチニブ (グリベック) | PDGFR KIT BCR-Abl-TKI | ざ瘡様皮疹、水疱性皮疹、血管浮腫、乾癬悪化、皮膚障害、苔癬様角化症、扁平苔癬、点状・斑状出血、手足症候群、発疹 |

| ベムラフェニブ (ゼルボラフ) | BRAF-I | 発疹、光線過敏、脱毛、過角化、瘙痒症、皮膚乾燥、紅斑、日光性角化症、脂漏性角化症、手足症候群、毛孔性角化症、毛包炎、(ざ瘡様皮疹、皮膚剝脱、色素沈着障害、毛髪異常、蕁麻疹) |

| ダブラフェニブ (タフィンラー) | BRAF-I | 発疹、皮膚乾燥、皮膚瘙痒症、ざ瘡様皮膚炎、紅斑、日光角化症、寝汗、皮膚過角化、脱毛症、手掌・足底発赤知覚不全症候群、皮膚病変、多汗症、脂肪織炎、皮膚亀裂、光線過敏症 |

| エンコラフェニブ (ビラフトビ) | BRAF-I | ざ瘡様皮膚炎、発疹、脱毛症、皮膚乾燥、手足症候群、瘙痒症 |

出典:がん治療におけるアピアランスケアガイドライン2021年版.I治療編.分子標的療法.総論.表1より作成

出典:がん治療におけるアピアランスケアガイドライン2021年版.I治療編.分子標的療法.総論.図1より作成

ざ瘡様皮疹

ざ瘡様皮疹は、にきびのような皮疹やかゆみ、ヒリヒリするような痛みを伴う症状です。治療開始1~4週後から患者さんの45~100%と高頻度に起こり,2~3週をピークに徐々に減少していきます。また、重症例は10%以下とされています。顔面、頭頸部、胸背の正中部などに起こることが多いとされています。

ざ瘡様皮疹に対するケアは、保湿薬単剤では効果が認められませんが、皮膚の状態を健常に保ために保湿薬の使用は重要とされています。

ざ瘡様皮疹の治療および悪化の予防にとして副腎皮質ステロイドの使用や抗菌薬の使用は、質の高いエビデンスは今のところありませんが、自覚症状や皮疹の軽減を目的として推奨されています。

乾皮症

乾皮症は、皮膚の外側の層に含まれている脂が失われてしまうことで、皮膚の水分が失われ乾燥する症状です。瘙痒とともに強い不快感のある副作用で、治療開始1~2か月後から始まり、6か月後にはほぼ全ての患者さんで起こり、長期間続くのが特徴です。EGFR阻害薬による乾皮症に特異的な治療はないため、一般的な保湿薬でケアをするほか、過度の洗浄や摩擦を避けるなどの生活習慣に気を付けることも重要です。また、表皮角層に亀裂が起こり、二次性紅斑や瘙痒などを伴う湿疹に対しては、副腎皮質ステロイドの使用が推奨されています。

瘙痒

瘙痒は、皮膚に赤みや湿疹などの症状が何も出ていないのにかゆみを感じる症状です。2~3週頃から症状が現れます。頻度は36~50%と高く、多くの患者さんで起こります。皮膚障害の中でも、QOLを低下させる症状の1つとされています。

瘙痒に対する治療として強いエビデンスはありませんが、掻破(そうは:かきむしる行為)による二次性湿疹の増悪抑制や瘙痒などの自覚症状軽減を目的とした抗ヒスタミン薬の使用が推奨されています。

脱毛・毛髪異常

EGFR阻害薬による脱毛や毛髪異常は、毛髪上皮細胞が障害されることで起こります。また、毛髪の成長サイクルを遅延させるため、毛髪の脱落遅延や成長障害が起こり、多毛、長睫毛症(ちょうしょうもうしょう、まつげが異常に長くなる)、縮毛、脱毛などの変化が起こります。顔面の多毛や長睫毛症は、治療開始4~8週頃から始まり長期にわたります。

爪囲炎

爪囲炎は、爪周囲(後爪郭・側爪郭※1の皮膚に起こる炎症で、紅斑、浮腫、鱗屑(りんせつ)※2、亀裂などの症状が伴います。EGFR阻害薬による治療後1~2か月頃から起こり、6か月以上経過すると約50%の患者さんで認められます。

爪囲炎に対するケアは、丁寧な石鹸洗浄により清潔を保つこと、乾燥や外力などの刺激を避けること、正しい爪切り(先端は皮膚よりもわずかに長く直線的にカットし、両角をやすりなどで少しだけ削る)などが基本とされています。

※1:爪は、爪の甲を中心に周囲を皮膚で囲まれており、この周囲の皮膚を爪郭といいます。 爪の甲の体の中心に近い部分を後爪郭、側縁を側爪郭といいます。

※2:皮膚が、白く細かいかさぶたのような状態のことで、頭皮で起こった場合は、ふけと呼ばれています。

マルチキナーゼ阻害薬による皮膚障害

マルチキナーゼ阻害薬は、PDGF、VEGF、KITなどのチロシンキナーゼ(アミノ酸の1つ「チロシン」にリン酸を付加する酵素で、細胞の増殖促進などに関わるタンパク質の一種)のほか、複数の経路のキナーゼ(リン酸を付加する酵素)を阻害する分子標的薬です。EGFR阻害薬とは異なる皮膚障害が早期に起こることがあります。特に手足症候群は、疼痛を伴うためQOLの低下が問題となります。

マルチキナーゼ阻害薬の1つソラフェニブでは、投与開始2~3週間程度で足底を中心に違和感、紅斑、しびれ、知覚過敏などが起こることがあります。特に強い異常感覚と疼痛が、QOLの低下につながります。また、体重がかかる部分(足の裏や手のひらなど)を中心に紅斑、水疱、膿疱、びらんでも疼痛が起こりやすくなります。

マルチキナーゼ阻害薬による手足症候群の悪化防止および予防を目的に、保湿薬の使用は弱い推奨とされています。また、副腎皮質ステロイド薬や創傷被覆材(皮膚の損傷部位を保護する医療用の材料)の使用は、悪化防止を目的に使用することが考慮されています。

放射線治療による変化

放射線治療により起こる外見の変化には、照射領域の急性や晩期の放射線皮膚炎、脱毛、軟部組織の萎縮や浮腫、線維化、骨の成長障害などがあります。

照射部位の皮膚の変化

放射線治療では、治療開始から数週間すると「放射線皮膚炎」が現れることが多くあります。乳房や首、頭など治療部位が皮膚に近い場合、放射線皮膚炎が起きやすくなります。ただし、最近の放射線治療は技術が進歩しているため、重篤な皮膚炎の発生率は低下しています。

皮膚炎の症状や程度は、放射線の種類や線量、照射方法、治療部位によって異なります。また、他の病気があるかどうかや、併用している治療法によって異なることがあります。近年の研究では、清潔にすることや保湿の重要性が明らかとなり、こうしたケアをすることで患者さんの苦痛の軽減や有害事象が低減されるという報告があります。

肥満、低栄養状態、慢性的な日光曝露、喫煙は放射線皮膚炎のリスク因子とされています。

局所的な脱毛

頭部への放射線照射により、照射部分の髪が抜けることがあります。総線量が少ないと照射終了後3~6か月で回復してくることがありますが、高線量になると永久脱毛になることもあります。

日常生活におけるアピアランスケア

がん治療中のアピアランスケアでは、主にスキンケア、メイク、ヘアケア、ウィッグ、紫外線遮断のための衣服の着用などがあります。以下に、それぞれのケアに対するポイントをご紹介します。

化学療法中の安全な洗髪などの日常的ヘアケア方法は?

かゆみやにおいなどの問題がない程度に洗髪し、頭皮を清潔に保つことが推奨されています。シャンプーなどは、化学療法前に使用していた製品を継続して構いませんが、必要に応じて低刺激性のシャンプーを選ぶことも容認されています。

再発毛の促進や脱毛予防に化粧品・医薬部外品などの使用は効果がある?

化学療法による治療中、治療後の脱毛に関して、再発毛の促進や脱毛予防の化粧品・医薬部外品など(ミノキシジルを除く)の使用については、一部検証が進められています。また、内分泌療法による治療中、治療後の脱毛に関しては、高いレベルのエビデンスはありませんが、ミノキシジル外用薬の使用は容認とされています。分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬による治療中、治療後の脱毛に関しては、再発毛の促進や脱毛予防の化粧品・医薬部外品などの使用については、検証されていません。

化学療法終了後に再発毛し始めた頃や脱毛を起こさない化学療法を受けているときに、パーマをかけても良い?

患者さんのQOL向上を前提に、十分に毛髪が伸びた後、技術力のある理美容師がストレートパーマまたはウェーブパーマを行うことは容認されています。

化学療法終了後に再発毛し始めた頃や脱毛を起こさない化学療法を受けているときに、ヘアカラーをしても良い?

次の5項目を満たしたうえで、専門家が注意深くヘアカラー剤による毛染めを行うことは容認されています。

- 過去に染毛剤によるアレルギーや皮膚症状がないこと

- 頭皮に湿疹などがないこと

- 染毛剤の使用に適した長さまで毛髪が伸びていること

- 地肌に薬剤がつかないように毛染めすること

- 使用前のパッチテストが陰性であること

上記の5項目を満たしたうえで、ヘナ・お歯黒式ヘアカラーを用いて毛染めを行うことは容認されています。また、製品に記載の使用上の注意に従ったうえで注意深く行うなら、ヘアマニキュアやカラーリンス、カラートリートメント、一時染毛料を用いて毛染めを行うことも容認されています。

がん薬物療法中に推奨される紫外線防御方法は?

がん治療中、紫外線曝露を避ける必要のある患者さんでは、外出時にはできるだけ皮膚を露出しない衣類(長袖・長ズボンなど)の着用、サングラス、帽子、日傘などの利用により、物理的に紫外線防御を行うことが推奨されています。また、衣類でカバーできない部分については、日焼け止め化粧品などの使用が推奨されています。

手術瘢痕の顕著化を防ぐ方法としてテーピングは推奨される?

手術瘢痕の顕著化を防ぐ方法としてテーピングを行うことは、弱い推奨とされています。

分子標的治療に伴う爪障害に対する日常的なケアとして推奨される方法はある?

分子標的治療に伴う爪障害に対するケアでは、爪や爪周囲の基本的なスキンケア「清潔・保湿・保護(刺激の回避)」が推奨されています。爪囲炎や爪周囲の肉芽腫の悪化予防のため、爪切り、テーピングは考慮してもよいとされています。爪の厚みが薄くなっていたり、弱くなっている場合、マニキュアの使用は容認されています。

タキサン系薬剤による爪変化の予防に化粧品・医薬部外品などの使用は推奨される?

タキサン系薬剤による爪変化の予防として、化粧品などを用いた予防効果はいくつか報告されていますが、確立した方法はまだありません。

化学療法に起因した脱毛にウィッグは推奨される?

ウィッグには病気の治療や予防の効果はありません。また、脱毛の状態そのものに影響することもありません。がん化学療法による脱毛では、患者の希望に応じてウィッグの使用が推奨されています。

乳房再建術後に使用が推奨される下着はある?

乳房再建術後は、再建方法や術後経過を踏まえた下着の着用が必要となりますが、使用する下着の着用時期や素材・機能性などについては検証されておらず、現時点では統一された見解はありません。乳房再建は,患者一人ひとりの乳房の特徴を捉えて、医師の高度な技によって整容性を追究した手術が行われます。そのため、個々の再建乳房の状況に応じて術後の下着の選択や日常生活での留意点などの患者教育、患者さんと医療者間のコミュニケーションが重要とされています。

がん治療に伴う外見変化に対するカウンセリング等は推奨される?

乳がんや頭頸部がんでは、患者本人のQOLや自尊感情の維持・向上のほか、抑うつ感や不安の低減、ボディイメージの改善などのために、治療に伴う外見変化に関する心理・社会的介入(化粧プログラム,カウンセリング,情報提供など)を行うことが弱く推奨されています。

参考文献:がん治療におけるアピアランスケアガイドライン2021年版. 日本がんサポーティブケア学会編.金原出版