肝臓がんの薬物療法 肝動注化学療法と分子標的治療をどう選択するか

2017.12 取材・文:柄川昭彦

肝臓がんの治療に関する最新情報は、「肝臓がんを知る」をご参照ください。

肝臓がんの薬物療法が行われるのは、手術など局所治療の対象とならない場合です。薬物療法には、「肝動注化学療法」と「分子標的治療」という2つの方法があります。日本では以前から肝動注化学療法が行われてきました。肝動注化学療法はがんを縮小させる効果は高いのですが、生存期間を延長させるという明確なエビデンスはなく、標準治療とはなっていません。それに対し、分子標的治療はソラフェニブ(製品名:ネクサバール)のランダム化比較試験で生存期間を延長させる効果が証明されており、標準治療となっています。2017年には、2次治療薬としてレゴラフェニブ(製品名:スチバーガ)が登場しました。2018年には、ソラフェニブに対して非劣性を証明したレンバチニブが、承認される見通しとなっています。肝臓がんの薬物療法は、分子標的治療が急速な進歩を見せています。

肝臓がんに対する薬物療法は局所療法が行えない場合の治療法

肝臓がんの治療では、手術、焼灼療法、塞栓療法といった局所療法が行えない場合に、薬物療法が行われることになります。そして、肝臓がんの薬物療法には、「肝動注化学療法」と「分子標的治療」という2つの方法があります。

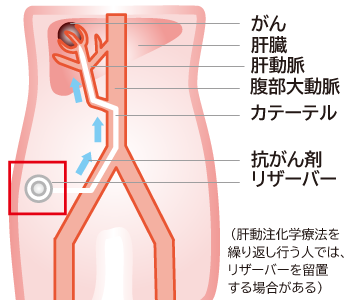

肝動注化学療法は、脚の付け根部分などから血管にカテーテルを入れ、それを肝動脈にまで送り込んで、抗がん剤を注入する治療法です。分子標的治療は、ソラフェニブなどの分子標的薬を使用する治療法です(図)。分子標的薬は、細胞を障害する作用がある通常の抗がん剤とは異なり、がんの増殖などにかかわる分子をターゲットにして、それを働かなくすることで効果を発揮する薬です。

こうした薬物療法が行われるのは、(1)肝臓内にがんの数が多い場合、(2)脈管侵襲(がんが肝臓内の血管や胆管に侵入したり、巻き込んでいる状態)がある場合、(3)肝外転移がある場合です。がんが肝臓内に留まっていても、数が多い場合には、手術や焼灼療法の対象にはなりません。まず選択されるのは塞栓療法です。塞栓療法を行っても効果が得られなくなった場合には、薬物療法の対象となります。このほか、がんが肝臓内に留まりながら、血管に侵襲した場合にも、薬物療法が選択されることがあります。いずれも薬物療法では、肝動注化学療法、分子標的治療のどちらかが行われます。

がんが肝臓の外に転移している場合には、全身を対象にした治療が必要になるので、分子標的治療が行われます。肝動注化学療法は抗がん剤を肝臓内に注入する治療なので、全身に対する効果は期待できません。

がんを縮小させるがエビデンスに乏しい肝動注化学療法

肝動注化学療法は、肝動脈に抗がん剤を注入するので、全身投与した場合に比べ、より高濃度の抗がん剤を、がんのある部位に送り込むことができます。また、抗がん剤が肝臓内で代謝されるため、全身に流れていく抗がん剤が少なく、副作用が軽くてすむというメリットもあります。

使われる抗がん剤は、「シスプラチン(製品名:アイエーコール)単独」か「5-FU(製品名:フルオロウラシル)+シスプラチン併用」のどちらかです。シスプラチン単独の場合は、4~6週間ごとのスケジュールで投与します。5-FU+シスプラチン併用の場合は、毎週や2週間ごとなどさまざまな方法が行われ、定まった投与スケジュールはありません。肝動注化学療法を行うときには、1週間程度の入院が必要になることもあります。

肝動注化学療法の問題点は、生存期間を延長する効果がランダム化比較試験では証明されておらずエビデンスが乏しい点です。そのため、標準治療とはなっていません。日本では以前から行われており、保険適用のある治療法なのですが、海外ではあまり行われていない治療です。

それでも肝動注化学療法は、がんを縮小させる効果は非常に優れています。この治療を行うと、多くの患者さんでがんが縮小します。そして、長期生存する患者さんがいることも確かなのですが、前述のように、臨床試験では生存期間を延長させる効果は認められていません。

分子標的薬のソラフェニブは、生存期間が延長することが、大規模なランダム化比較試験で証明されています。「ソラフェニブ単独群」と「ソラフェニブ+肝動注化学療法(5-FU+シスプラチン)併用群」を比較するランダム化比較試験が行われましたが、この試験でも両群に有意な差はなく、肝動注化学療法の上乗せ効果は認められませんでした。

肝臓がんにおける分子標的治療はエビデンスがあり入院が不要な治療法

分子標的治療で使用されるソラフェニブは、肝臓がんの薬物療法において、生存期間の延長が証明された最初の薬剤です。手術できない肝臓がんの患者さんを対象に、「ソラフェニブ単独群」と「プラセボ(偽薬)群」を比較したランダム化比較試験で、生存期間を延長することが証明されています。

ソラフェニブはマルチキナーゼ阻害薬と呼ばれ、がんの増殖にかかわる何種類かの分子を標的として作用します。主な作用は、がんに血液を送る腫瘍血管ができるのを抑制することです。がんが増殖するには栄養を運んでくる血液が必要となるため、新しい血管が作られます(血管新生)。ソラフェニブは、その血管新生を抑えることにより、がん細胞を兵糧攻めにすることで効果を発揮します(表1)。

ただ、ソラフェニブによる治療を開始しても、患者さんのがんはほとんど縮小しません。肝動注化学療法のほうが、がんが縮小する効果は高いです。ところが、がんは小さくならないものの、ソラフェニブを使用するとがんの増殖が抑えられるため、生存期間を延長する効果が期待できるのです。

ソラフェニブは経口剤(内服薬)で、1日2回、毎日服用します。入院の必要はありません。効果が続く限り、服用を続けます。自宅で治療できるのは大きなメリットですが、副作用には十分注意する必要があります。よく現れるのは、手足症候群、高血圧、だるさ、食欲低下といった症状です。副作用が現れた場合には、適切なケアを受ける必要があります。そのためにも、副作用の発現を見逃さないことが大切です。また、副作用が現れたときに、医療機関とすぐに連絡がとれる態勢を整えておく必要があります。

表1:分子標的治療の薬

| 一般名(製品名) | 対象など | 服用法 | 副作用 |

|---|---|---|---|

| ソラフェニブ (ネクサバール) | 切除不能な肝細胞がん | 1日2回服用 | 手足症候群、高血圧、だるさ、食欲低下 |

| レゴラフェニブ (スチバーガ) | がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞がん | 1日1回3週間服用、1週間休薬 | 手足症候群、肝機能障害、高血圧、蛋白尿 |

| レンバチニブ (-) | 肝細胞がんについて適応追加の申請中 | 1日1回服用 | 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、疲労 |

肝動注化学療法と分子標的治療のどちらを選ぶか

肝臓がんの薬物療法で、肝動注化学療法と分子標的治療のどちらも選択できる場合、どちらを選択したらよいのでしょうか。これに関しては、はっきりした結論は出ていません。医療施設によって、肝動注化学療法を選択することが多い、または逆に、分子標的治療を選択することが多いといった傾向もあります。

エビデンスを重視するのであれば、分子標的治療を選択することになります。世界的にみれば、肝臓がんの薬物療法はこれのみです。国立がん研究センター東病院では、まず分子標的治療を選択しています。そして、分子標的治療が効かなかった場合の2次治療として、肝動注化学療法を行うことがあります。

肝臓の機能がどの程度かということも、治療法の選択に多少関係します。肝臓の機能は、Child-Pugh分類(表2)によって、A~Cの3段階に分けられます。分子標的治療の対象となるのは、基本的には、肝機能が良好なAの患者さんです。それに対し、肝動注化学療法は、Aはもちろん、Bの患者さんにも行えます。

表2:Child-Pugh分類

| ポイント | 1点 | 2点 | 3点 |

|---|---|---|---|

| 脳症 | ない | 軽度 | ときどき昏睡 |

| 腹水 | ない | 少量 | 中等量 |

| 血清ビリルビン値(mg/dL) | 2.0未満 | 2.0~3.0 | 3.0超 |

| 血清アルブミン値(g/dL) | 3.5超 | 2.8~3.5 | 2.8未満 |

| プロトロンビン活性値(%) | 70超 | 40~70 | 40未満 |

| A | 5~6点 |

|---|---|

| B | 7~9点 |

| C | 10~15点 |

新薬が続き進歩が期待される肝臓がんの分子標的治療

肝臓がんの分子標的治療に新しい薬が登場してきています。従来はソラフェニブしかなかったのですが、2017年6月からレゴラフェニブという分子標的薬が使用できるようになっています。この薬も経口剤で、1日1回服用します。3週間毎日服用し、1週間休薬するというスケジュールで服用します。すでに大腸がんの治療でも使われている薬ですが、肝臓がんの治療にも使用できるように適応が拡大されました。

ソラフェニブが効かなくなった場合には、レゴラフェニブと肝動注化学療法という2つの選択肢があることになります。どちらを選択することもできますが、エビデンスがしっかりしているのはレゴラフェニブです。

もう1つ、注目されている分子標的薬があります。それがレンバチニブです。これも経口剤で、甲状腺がんに適応のある薬です。肝臓がんの治療薬としてはまだ承認されていませんが、手術ができない肝臓がんで薬物療法を受けていない患者さんを対象にしたランダム化比較試験によって、生存期間に関してソラフェニブに劣らない効果が証明され、2017年6月に適応追加の申請がされています。

現在、肝臓がんの薬物療法は、分子標的治療を中心に進歩し続けています。肝動注化学療法に関しては、新しい抗がん剤の登場は考えにくいため、これ以上の進歩は望めないでしょう。これからも肝動注化学療法は活用されていきますが、分子標的薬などによる薬物療法の効果がさらに高まってくると、肝動注化学療法が行われなくなっていく可能性もあります。

プロフィール

池田公史(いけだまさふみ)

1996年 国立がんセンター中央病院(現・国立がん研究センター)レジデント

1999年 国立がんセンター中央病院チーフレジデント

2002年 国立がんセンター中央病院肝胆膵内科勤務

2008年 国立がんセンター東病院肝胆膵内科医長

2012年 国立がん研究センター東病院肝胆膵内科科長