前立腺がんの「ロボット支援手術」治療の進め方は?治療後の経過は?

- 吉岡邦彦(よしおか・くにひこ)先生

- 東京医科大学病院 泌尿器科教授兼ロボット手術支援センター長

1962年千葉県生まれ。87年島根医科大学卒。同年慶應義塾大学医学部泌尿器科、92年チューレン大学留学を経て、2001年東京医科大学病院泌尿器科に入局。11年8月教授に就任。同年10月よりロボット手術支援センター長を兼務。日本で初めて手術用ロボットを泌尿器科に導入し、現在前立腺がん、膀胱がんのロボット手術件数は全国No.1を誇る。

本記事は、株式会社法研が2011年7月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 前立腺がん」より許諾を得て転載しています。

前立腺がんの治療に関する最新情報は、「前立腺がんを知る」をご参照ください。

人の手より細やかな動きを可能にした

手術支援ロボットは、医師の手の動きを忠実に反映しながら、より精緻な作業を可能にします。今後、本格的な普及が見込まれている治療法です。

ロボット支援手術を行う施設は増えている

前立腺がんのロボット支援手術は、手術支援ロボットを使って前立腺をすべて切り取り摘出する治療法です。前立腺全摘除術を行うという意味において、開腹手術となんら変わりはありません。ただし、コンピュータを組み込んだハイテク機器である手術支援ロボットを道具として使うところが異なります。傷口が小さく、出血も少ない腹腔鏡(ふくくうきょう)手術と、安全確実な開腹手術のメリットをあわせもった治療法といえます。

治療成績では、ロボット支援手術は開腹手術に比べて、断端(だんたん)陽性率(がんの取り残し)が低くなっています。また、手術中の出血も開腹手術に比べて非常に少なくてすみます。多くの患者さんで術後に尿失禁がみられるところは開腹手術と同じですが、ロボット支援手術のほうが回復が早いこともわかっています。ただし、ロボット支援手術であっても、数%の人には尿失禁が残ってしまいます。この割合は開腹手術と変わりません。このほかの合併症については、開腹手術とほぼ同じレベルです。

日本では現在、手術支援ロボットを使って前立腺がんの手術を行っている施設は限られています。そのなかには、先進医療が認められている施設と、先進医療は認められていないが自由診療で使っている施設があります。

アメリカでは現在、前立腺がんの手術の85%以上がロボット支援手術となっており、標準的な治療法としてすっかり定着しました。日本でも導入する施設が増えています。ロボット支援手術は、医師の手よりも微細な作業ができるので、熟練した医師が増えてくれば、将来的には開腹手術よりも合併症を少なくできる可能性が高いと考えられます。

全国にまだ十数台しかなく東京医大では年に146例

アメリカでは2001年に、世界で初めて前立腺がんの治療に手術支援ロボットが使われ、翌年から本格的に使われるようになりました。日本では東京医科大学病院が、2006年8月に初めて導入しました。当施設では、2010年10月に前立腺がんのロボット支援手術が先進医療として認められています。同様に、金沢大学附属病院、九州大学病院で先進医療として認められています。

手術支援ロボットには、新旧2機種がありますが、機能の面ではそれほど大きな違いはありません。前立腺がん治療に用いられているものは、旧機種は全国で3施設、新機種は全国で11施設に置かれています(いずれも2011年6月現在)。東京医科大学病院には旧機種1機、新機種2機があります。

当施設では、前立腺がんのロボット支援手術を導入した2006年には年間14例実施し、以後、少しずつ増えて、2010年には146例を実施しています。ロボット支援手術を開始した2006年、前立腺がんの開腹手術は71例ありましたが、2010年では12例にまで減少。当施設では、いまや前立腺全摘除術の大半がロボット支援手術になっています。

一定基準以上ながら医師の技量の差が現れる治療法

前立腺がんのロボット支援手術は、限局がんがもっとも適しています。局所進行がんに対しても行われていますが、限局がんに比べて再発リスクが高くなります。これは開腹手術と同じです。

一方、手術支援ロボットを扱う医師については、十分な技術や経験をもつように一定の基準が設けられています。具体的には、日本泌尿器科学会と日本Endourology ・ESWL学会が、泌尿器科領域で手術支援ロボットを使う場合のガイドラインを定めています。

ロボット支援手術は、医師が手術支援ロボットという道具を操作して行う手術であり、ロボットが人になり代わって自動的に手術を行うわけではありません。このため、あくまでも手術を行う医師が前立腺がんの開腹手術あるいは腹腔鏡手術を的確に行えることが大前提になっています。開腹手術あるいは腹腔鏡手術に熟練した医師が正しくトレーニングを積めば、ロボット支援手術も上達します。手術の技術レベルが高い医師は手術法がなんであれ適応できるということになります。手術支援ロボットは、医師にとって非常に便利な道具ですが、手術である以上、個人の技量の差が出るのは避けられません。だからこそトレーニングが大切なのです。

ロボットという言葉に、「なんでも解決してくれる夢の未来技術」というニュアンスを感じ、過剰な期待を抱く人がいます。手術支援ロボットはあくまで医師が使う道具と了解し、治療法選択肢の一つと考えるべきでしょう。

治療の進め方は?

専用の操作ボックスで3D動画像を見ながら、アームの先端に取りつけた手術器具を操作し、前立腺をすべて切り取り摘出します。

3本のロボットの手を操り細かい作業に大きな力を発揮

手術支援ロボットは、医師が操作をするサージョンコンソールと、鉗子(かんし)やメスなどの手術器具を先端に取りつけるサージカルカートという二つの機械からなっています。医師が遠隔操作で手術器具を操るしくみです。

患者さんのおなかには、全部で6つの小さな穴をあけます。そこから腹腔鏡や手術器具を出し入れするわけです。これらの穴は5~12mmのものですが、一つだけ20~30mmの大きさの傷をおへその上に作ります。これは切り取った前立腺を取り出すためのものです。このため、この傷口だけは患者さんの前立腺の大きさによって異なります。前立腺の大きい人は傷口も大きくなり、前立腺が小さい人は傷口も小さくなります。

手術をする医師は操作用のサージョンコンソールで、3D(立体)の動画像を見ながら、器具を操作します。腹腔鏡手術の場合、画像は平面ですが、手術支援ロボットの場合、画像は3Dなので、肉眼と同じような感覚で見ることができます。また、10倍ズームが可能なので、狭い部位を見たり細かい作業をしたりするときは、拡大して使います。

操作はリング状の穴に指を通し、マジックテープでくくりつけて行います。指を閉じれば鉗子も閉じる動作をし、指を開けば鉗子も開きます。手首を回転させると、鉗子も回転します。術者の動きに合わせて、ロボットが操る手術器具もなめらかに、かつ忠実に動くようになっているのです。

腹腔鏡手術の場合は、ここまで自由に鉗子を動かすことができないため、高度な技術を習得しなければなりませんでした。もちろん、手術支援ロボットも十分なトレーニングが必要ですが、腹腔鏡手術よりもはるかに操作が簡単です。

また、手術支援ロボットは、人の手の動きを何分の1かの大きさに縮小して動くしくみです。たとえば、手を5cm動かしたら鉗子が1cm動くとか、手を3cm動かしたら鉗子が1cm動くとか、術者が作業をしやすいように設定することができます。

人の手は細かい作業をするときに、無意識のうちに震えることがありますが、手術支援ロボットは動きを縮小するので、こうした細かな震えは鉗子の先に伝わりません。

逆に細かな作業が必要なときでも、術者は手を大きく動かす形になるので、作業が非常に楽になります。前立腺がんの手術では、前立腺から神経の束をはがしたり、膀胱(ぼうこう)と尿道を縫い合わせたりする必要がありますが、こうした細かい作業のときに、手術支援ロボットは大きな力を発揮するのです。

操作に慣れれば、手術する医師の手よりも器用に細かな作業ができるようになります。開腹手術に比べて出血が少なかったり、尿失禁が早く治ったりするのは、こうした細かい作業がやりやすいからです。

さらに、手術支援ロボットには、術者が操作するアームが3本あります。左手で2本を使うのですが、1本は把持(はじ)鉗子といい、組織をつまんで、フットペダルを使って止めます。これで手術視野を広げることができるのです。これも手術支援ロボットが使いやすい理由の一つです。

助手は2本のアームを操ります。1本は手術中にこぼれた尿などを吸引する鉗子、もう1本は縫合のための針や糸を術者が操作する鉗子に渡すためのアームです。われわれの施設では、助手も手術支援ロボットを扱う資格をもった医師が務めています。

手術時間は2~2時間半、全身麻酔下での手術

前立腺がんのロボット支援手術は全身麻酔で行います。腹腔鏡手術と同様に、炭酸ガス(二酸化炭素)を使っておなかの内側をふくらませ、腹腔鏡のカメラでよく見えるようにし、手術スペースを広げます。

前立腺を全部切り取って摘出するという目的は開腹手術と同じなので、基本的な手術の手順は変わりません。ロボット支援手術は、途中でいつでも開腹手術に切り替えて続行することができます。

手術時間は2時間から2時間半くらいです。開腹手術よりもおなかの傷が小さくてすむので、たいていは手術の翌日から歩くことができます。入院期間は2週間で、開腹手術と同じです。

退院後の注意点も、開腹手術と変わりません。前立腺がんの手術では、膀胱と尿道を縫い合わせますが、これがお尻のちょっと上のあたりに位置します。この部分の圧迫を避けるために、術後1カ月程度は自転車やオートバイには乗らないようにしてもらっています。また、重いものを持ったり、お酒を飲んだりするのも、術後1カ月はやめてもらっています。

ロボット支援手術を行うにはトレーニングが必須

東京医科大学では泌尿器科ロボット支援手術を行うにあたっての、厳しい規定を設けている。

| 1 使用許可証取得・資格 |

|---|

| ・手術支援ロボット使用に際しては、Intuitive Surgical社(手術支援ロボット da Vinci 製造元)が主催するトレーニングコースを受講し、使用許可証を取得する。 ・トレーニングを行う術者は日本泌尿器科学会認定医であること。かつ最低10症例以上の開腹手術の経験が必須。 |

| 2 実際のトレーニング |

| ・Intuitive Surgical社が認定した研修認定施設の「前立腺がんに対する根治的前立腺摘除術のトレーニングコース」を受講する。研修期間は通常2日間(6:00~18:30)。医師2名、看護師2名の1チームとしてトレーニングを行う。 手術支援ロボットの移動方法、稼働方法。根治的前立腺摘除術に際しての設置訓練。ブタを用いての操作。尿道ー膀胱吻合(つなげること)、各種血管の処理など。 ・最低10例のロボット支援・根治的前立腺摘除術を実際に手術室で、術者の説明を受けながら見学する。 |

| 3 トレーニングの継続 |

| ・手術支援ロボットを実際に稼働して、事前トレーニングを行う。事前トレーニングは少なくとも20時間。当該手術実施予定医師はこのトレーニングを実施した日時、時間、内容のビデオを実施責任者に提出して申告する。 |

da Vinci(手術支援ロボット)を使用しての手術に携わる術者および看護師の資格およびトレーニング方法の規定(東京医科大学)より一部改変

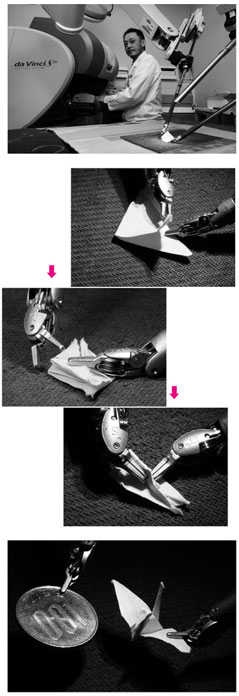

2.5cm角の鶴を折る猛特訓でロボット操作の技術を磨く

手術支援ロボットを使いこなすためには、医師の十分なトレーニングが必要です。手術支援ロボットは米国のメーカーが作っているので、最初に米国に行って講習を受ける必要があります。この講習は1泊2日で行われるごく簡単なものなので、その後、独自にトレーニングをしなければなりません。

私の場合は、約5カ月間、猛特訓で腕を磨きました。私のしたトレーニングの一つが鶴を折ることです。2.5cm角の小さな鶴をそれこそ何百も折りました。実際には鶴を折るほどの複雑な動きは、手術中にはないのですが、ロボットで鶴を折ることができれば、手術中の動きがスムーズにできるようになります。

手術支援ロボットの鉗子で鶴を折ると、初めはすぐに紙が破れてしまいます。紙を破らないように折るのは難しく、最初は1羽折るのに1時間もかかりました。今は5分くらいでできます。

尿道と膀胱を縫い合わせる操作も難しいので、これらの臓器に見立てたトレーニング用のモデルをシリコンで自作して練習に励みました。土日はすべて、平日も週に3日は夜の時間をトレーニングにあてました。

手術支援ロボットは、遠隔操作をするため触覚がありません。それが欠点だという指摘もあります。しかし、トレーニングを積むと、バーチャルな触覚が生まれます。どのくらいの力を入れると、どうなるのか。目から入ってくる情報からバーチャルな触覚を感じることができるようになれば一人前といえるでしょう。

治療後の経過は?

開腹手術に比べて、断端陽性率が低く、尿失禁が早く回復します。そのほかの合併症は開腹手術とほぼ同じです。

3カ月で85%が回復し、尿失禁が早く治る傾向

ロボット支援手術は、まだ歴史が浅いため長期的な経過観察に基づくデータが十分にはありません。現在わかっていることは、開腹手術に比べて断端陽性率(がんの取り残し)が低いことです。

また、開腹手術に比べて尿失禁が早く回復する傾向があります。多くの人に術後、尿失禁がみられること自体はロボット支援手術も開腹手術も同じです。また、術後1年たっても、数%の方は尿失禁の症状が残ってしまうことも変わりません。

しかし、開腹手術なら尿失禁が6カ月で回復するところが、ロボット支援手術だと1カ月で回復する、といったことがあります。東京医科大学病院の成績では、ロボット支援手術の場合、1カ月で約70%、3カ月で約85%の人が、尿失禁の症状がおさまっています。

術後の性機能障害(勃起(ぼっき)障害=ED)については、開腹手術と同程度です。ロボット支援手術における神経温存のための工夫が多くの医師によって報告されている段階で、まだ確立されたものはありません。

海外のデータと東京医科大学病院の経験から、開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術の特徴を下記の表にまとめました。

ロボット支援手術は、東京医科大学病院、金沢大学附属病院、九州大学病院の3施設で先進医療が認められています。先進医療が認められている施設では、手術の技術料を除く診察、検査、入院などの費用には健康保険が適用されます。

当施設の場合、前立腺がんのロボット支援手術の技術料は72万円です。2週間の入院が必要ですが、入院費などには健康保険が適用され、かつ高額療養費制度も適用されるので、患者さんの自己負担は最終的に80~90万円程度となります。

なお、先進医療が認められていない施設でも、前立腺がんのロボット支援手術を自由診療で行っているところがあります。

●ロボット支援手術の問題点と課題

| ロボット自体のシステムエラーがごくまれに発生する(0.2~0.4%) |

| 機能温存について、評価の基準が明確でない |

| 合併症の割合は低いが、評価の基準が明確でない |

| 長期予後についてのデータがない |

| すでに前立腺に浸潤のあるがんに対しての有用性がわからない |

| 従来の手術で難しいとされるものは、手術支援ロボットでも難しい |

| コストが高い |

Dedan G. Murphy et al, Eur Urol. 2009 Dec 25.より改変

●前立腺全摘除術の手術方法の比較

| 開腹手術 | 腹腔鏡手術 | ロボット支援手術 | |

|---|---|---|---|

| 手術時間 | 短い | 長い | 中間 |

| 熟練に要する時間 | 腹腔鏡手術より短くロボット支援手術と同等 | 長い | 腹腔鏡手術よりは短く開腹手術と同等 |

| 手術中の出血量 | 多い | 少ない | 少ない |

| 合併症の発生 | 多い | 多い | 少ない |

| 手術後の尿失禁 | 少ない | 少ない | 少ない |

| 手術後の勃起機能 | ほぼ同等 | ほぼ同等 | ほぼ同等 |

| 入院期間 | ほぼ同等 | ほぼ同等 | ほぼ同等 |

| 技術の難易度 | 腹腔鏡手術よりは低くロボット支援手術と同等 | 難しい | 腹腔鏡手術よりは低く開腹手術と同等 |

| 手術の操作性 | 中間 | 不良 | 良好 |

海外データと東京医科大学病院の経験から作成