子宮頸がんの治療

子宮頸がんのステージ分類による、治療選択と治療法を紹介します。

子宮頸がんの治療選択

子宮頸がんの治療選択は、ステージにより異なります。また、再発リスクにあわせて補助療法が行われます。

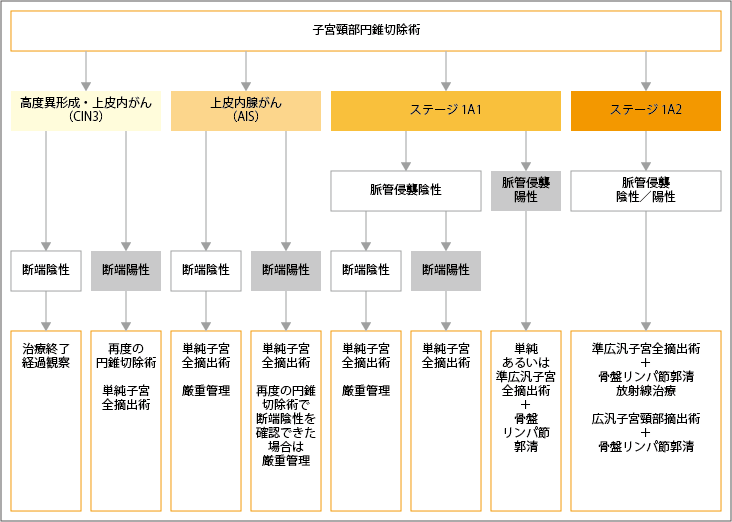

子宮頸がん前がん病変とステージ1Aの治療選択

子宮頸がん前がん病変とステージ1Aでは、子宮頸部の「円錐切除術」が行われます。ここで行われる円錐切除術の目的は、診断もしくは診断と治療です。高齢者で子宮頸部の萎縮(いしゅく)が強い場合は、診断を目的とした円錐切除術が省略されることもあり、その場合は、術前に細胞診、コルポスコピー診、組織診により検討された「推定病変に見合った子宮摘出術」が行われます。

子宮頸がん前がん病変の上皮内腺がん(AIS)で、円錐切除された病変の断端に異常細胞が認められなければ、単純子宮全摘出術が選択されます。患者さんが妊孕性※の温存を強く望む場合には、術後の厳重管理を条件に円錐切除術が考慮されます。しかし、病変の取り残しの可能性があるため子宮温存の検討は慎重に行われます。切除された組織の断端に異常細胞が認められた場合は、単純子宮全摘出術が選択されます。

※妊孕性は、妊娠に必要な臓器や機能による妊娠する力のことです。

子宮頸がん前がん病変の上皮内腺がん(AIS)で、円錐切除された病変の断端に異常細胞が認められなければ、単純子宮全摘出術が選択されます。患者さんが妊孕性の温存を強く望む場合には、術後の厳重管理を条件に円錐切除術が考慮されます。しかし、病変の取り残しの可能性があるため子宮温存の検討は慎重に行われます。切除された組織の断端に異常細胞が認められた場合は、単純子宮全摘出術が選択されます。

ステージ1A1で血管やリンパ管などに侵襲(脈管侵襲)がなく、円錐切除された病変の断端に異常細胞が認められなければ、単純子宮全摘出術が選択されます。患者さんが妊孕性の温存を強く望む場合には、術後の厳重管理を条件に円錐切除術が考慮されますが、病変の取り残しの可能性があるため子宮温存の検討は慎重に行われます。しかし、切除された組織の断端に異常細胞が認められた場合は、単純子宮全摘出術が選択されます。脈管侵襲がある場合は、単純子宮全摘出術もしくは、準広汎子宮全摘出術と骨盤リンパ節郭清が考慮されます。

ステージ1A2の患者さんでは、脈管侵襲に関わらず、骨盤リンパ節郭清を含む準広汎子宮全摘出術が考慮されます。

出典:子宮頸癌治療ガイドライン2022年版.フローチャート.金原出版より作成

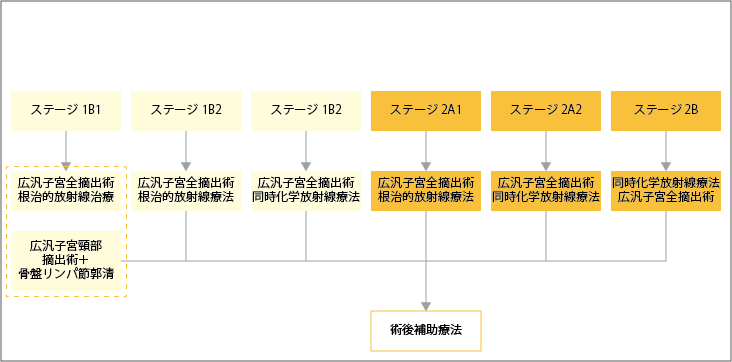

ステージ1B・2の治療選択

ステージ1B1の扁平上皮がんでは、「広汎子宮全摘出術」もしくは「根治的放射線治療」が推奨されます。また、根治性を損なわない範囲内であれば、骨盤神経を温存した手術も考慮されます。妊孕性温存を強く希望する患者さんに対しては、「広汎子宮頸部摘出術と骨盤リンパ節郭清」が考慮されますが、妊孕性ならびに周産期予後にも十分な配慮が必要とされています。

ステージ1B2では、「広汎子宮全摘出術」もしくは「根治的放射線治療」が推奨されます。ステージ1B3では、「広汎子宮全摘出術」もしくは「同時化学放射線治療」が推奨されます。

ステージ2A1では、「広汎子宮全摘出術」もしくは「根治的放射線治療」が推奨されます。ステージ2A2では、「広汎子宮全摘出術」もしくは「同時化学放射線治療」が推奨されます。ステージ2Bでは、「同時化学放射線治療」が推奨されています。「広汎子宮全摘出術」も治療選択の1つとして考慮されますが、その場合は「患者背景」「組織型」を考慮した上で、手術手技に十分習熟した婦人科腫瘍専門医による手術が望ましいとされています。

出典:子宮頸癌治療ガイドライン2022年版.フローチャート.金原出版より作成

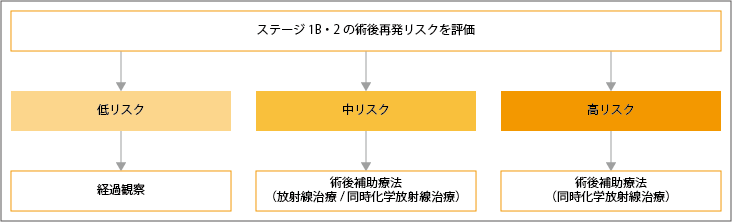

ステージ1Bと2の術後補助療法

補助療法は、組織検査に基づき手術後の再発リスクにあわせ、再発の予防を目的に行われます。再発リスクは、「骨盤リンパ節への転移」「子宮傍組織への浸潤」「子宮頸部の間質への浸潤の深さ」「腫瘍の大きさ」「脈管侵襲」などの要因により、「低リスク」「中リスク」「高リスク」に分類されます。術後再発リスクの評価の基準は、さまざまな報告があるため、患者さんごとに個別に検討されます。

低リスクは、以下の要因がすべて満たすものです。

- 子宮頸部の腫瘍が小さい

- 骨盤リンパ節へ転移がない

- 子宮傍組織に浸潤していない

- 子宮頸部の間質への浸潤が浅い

- 脈管侵襲がない

中リスクは、骨盤リンパ節の転移と子宮傍組織への浸潤がなく、以下の要因を満たすものです。

- 子宮頸部の腫瘍が大きい

- 子宮頸部の間質への浸潤が深い

- 脈管侵襲がある

高リスクは、以下のいずれかの要因の満たすものです。

- 断端陽性

- 領域リンパ節転移陽性

- 子宮傍組織への浸潤

ステージ1B・2の術後再発リスク分類

| リスク | 要因 | 判定 |

|---|---|---|

| 低リスク | 頸部腫瘤 | 小さい |

| 骨盤リンパ節転移 | 陰性 | |

| 子宮傍(結合)組織浸潤 | 陰性 | |

| 頸部間質浸潤 | 浅い | |

| 脈管侵襲 | 陰性 | |

| 中リスク | 骨盤リンパ節転移 | 陰性 |

| 子宮傍(結合)組織浸潤 | 陰性 | |

| 頸部腫瘤 | 大きい | |

| 頸部間質浸潤 | 深い | |

| 脈管侵襲 | 陽性 | |

| 高リスク | 手術断端 | 陽性 |

| 領域リンパ節転移 | 陽性 | |

| 子宮傍組織浸潤 | 陽性 |

出典:子宮頸癌治療ガイドライン2022年版.フローチャート.金原出版より作成

低リスクと診断された場合は、術後補助療法は行われず、経過観察となります。中リスクと診断された場合は、術後補助療法として放射線治療もしくは、同時化学放射線治療が行われます。高リスクと診断された場合は、術後補助療法として同時化学放射線治療が行われます。

出典:子宮頸癌治療ガイドライン2022年版.フローチャート.金原出版より作成

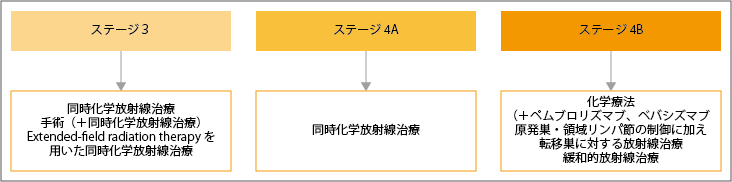

ステージ3・4の治療選択

ステージ3A、3B、3C(T3)、4Aでは、同時化学放射線治療が推奨されます。同時化学放射線治療での抗がん剤は、シスプラチンが推奨されます。また、初回治療として手術は推奨されておらず、放射線治療や手術前に行う化学療法も推奨されていません。

治療前の画像診断もしくは生検によりリンパ節転移ありと診断されたステージ3Cのうち、腫瘍の大きさがT1もしくはT2だった場合は、同時化学放射線治療もしくは、手術を中心とした治療が考慮されます。また、傍大動脈リンパ節に転移があった場合は、骨盤リンパ節および傍大動脈リンパ節の両方を含む領域を標的とする拡大放射線療法(extended-field radiation therapy)を用いた同時化学放射線治療が考慮されます。

ステージ4Bに対する治療は、全身状態が良好で臓器機能が保たれていて治療を希望する場合は全身化学療法が考慮されます。治療を希望しない場合は、緩和ケアも選択肢となります。また、全身化学療法を行う場合は、ペムブロリズマブ+ベバシズマブの併用、あるいはペムブロリズマブまたはベバシズマブの併用が推奨されます。また、遠隔転移が少数で放射線の照射が可能な場合は、原発巣、領域リンパ節のコントロールに加え、転移巣に対する放射線治療も考慮されます。腫瘍に関連した合併症による症状が強ければ、原因となる病巣に対し緩和的放射線治療が推奨されます。

出典:子宮頸癌治療ガイドライン2022年版.フローチャート.金原出版より作成

子宮頸がんの治療法

子宮頸がんの主な治療法は、手術、放射線治療、化学療法の3つです。

手術

子宮頸がんに対する手術では、ステージに合わせて適切な術式が選択されます。

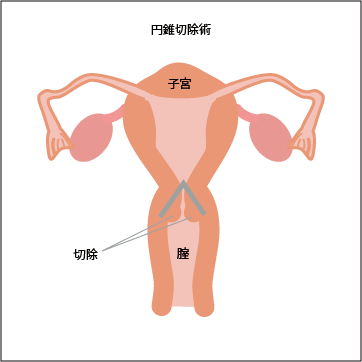

子宮頸部円錐切除術

子宮頸部円錐切除術は、子宮の入口から子宮体部に向かい円錐状に切除する手術です。主に、早期の子宮頸がんで確定診断を目的に行われますが、治療を目的に切除範囲を拡大した手術も行われます。扁平上皮がんのステージ1A1で脈管侵襲がなく、切除した病変の断端に異常組織が認められず、患者さんが妊孕性の温存を強く希望する場合は、最終治療として行われることもあります。切除する広さは、術前に行う「コルポスコピー診」や子宮頸部にヨウ素で着色し、異常のある細胞と正常な細胞を見極める「シラーテスト」で確認されます、切除する深さは、子宮頸管内の病変の可能性や妊孕性温存の希望により、決定されます。切除により子宮頸管が短くなると、早産のリスクが高くなります。

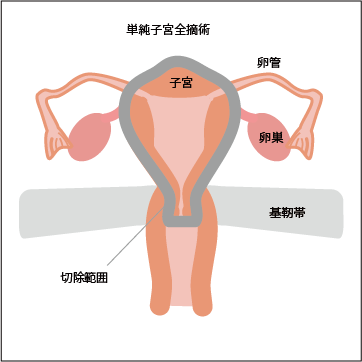

単純子宮全摘出術

単純子宮全摘出術は、子宮体部とともに、子宮頸部を切除する手術です。残存病変がある場合、子宮頸部組織を残さないため、腟壁の一部を切除することもあり、この手術を「拡大単純子宮全摘出術」といいます。

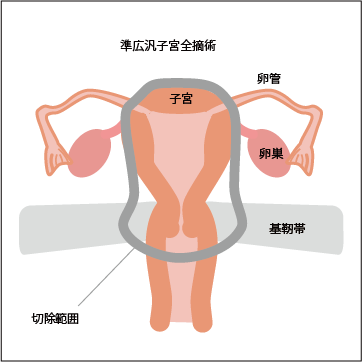

準広汎子宮全摘出術

準広汎子宮全摘出術は、子宮体部、子宮頸部を含む単純子宮全摘出術より少し広い範囲を切除する手術です。

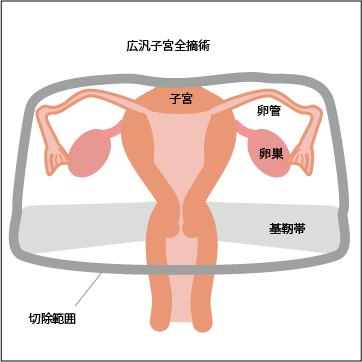

広汎子宮全摘出術

広汎子宮全摘出術は、子宮体部、子宮頸部、子宮傍組織、腟壁と腟壁傍組織の一部を切除する手術で、骨盤内のリンパ節も切除も行われます。

放射線治療

放射線治療は、根治を目的に行われます。進行・再発の子宮頸がんに対しては、腫瘍の抑制や症状緩和を目的として行われることもあります。子宮頸がんで行われる主な放射線治療は、「根治的放射線治療」「術後放射線治療」「緩和的放射線治療」「救済放射線治療」の4つです。それぞれの放射線治療の目的は、以下です。

- 根治的放射線治療

根治手術を行わず、治癒が目的 - 術後放射線治療

根治手術後に骨盤内再発の予防が目的 - 緩和的放射線治療

症状の緩和が目的 - 救済放射線治療

初回治療後の病変の残存や再発病変に対する、がん細胞の制御が目的

根治的放射線治療

根治的放射線治療は、外部照射と密封小線源治療の併用で行われます。治療で照射する放射線量や治療スケジュールは、病状によって異なるため、患者さん個別に検討されます。

外部照射

外部照射は、体の外から体の内側にある病変に放射線を照射する治療法です。外部照射の治療範囲は、子宮頸部、体部、腫瘍が広がっている可能性のある腟、子宮傍組織、骨盤リンパ節までが含まれます。

密封小線源治療

密封小線源治療は、放射線を放出する物質(線源)を子宮腔内や腟腔内に直接挿入し、子宮頸部にある病変に集中的に放射線を照射する治療法です。

術後放射線治療

手術後の再発予防を目的に行われる治療で、骨盤部への外部照射のみが行われます。膣への浸潤があった場合のみ、密封小線源治療により膣内照射が追加されます。

緩和的放射線治療

緩和的放射線治療は、がんによる症状を緩和する目的で行われます。痛みの原因となる転移巣に放射線を照射することで、痛みを抑えることができ、特に骨転移の痛みの緩和で効果が期待できます。脳転移による神経症状や、腫瘍により血管や神経を圧迫して起こる症状の緩和も期待できます。

救済放射線治療

救済放射線治療は、膣内や骨盤内リンパ節の再発や少数の遠隔転移に対して転移病変の制御を目的に行われます。

同時化学放射線治療

同時化学放射線治療は、放射線治療と化学療法を同時に行う治療です。局所進行性の患者さんや、術後再発リスクが高い患者さんに対して行われます。

化学療法

子宮頸がんに対する化学療法は、「進行・再発例に対する化学療法」「主治療に先立つ化学療法」「主治療と同時併用する化学療法」「主治療の後で行う化学療法」の4つがあります。初回化学療法は、微小病変を根絶することを目的に行われます。再発に対する化学療法は、症状の緩和と延命が第一の目的として行われます。

基本的な使用薬剤と使用方法は以下の通りです。

基本的な使用薬剤と使用方法

| 治療法 | 薬剤 | 投与法 | |

| TP(+Bev)療法 | パクリタキセル | 135mg/m2静注、day0~1(24時間投与) または175mg/m2静注、day1(3時間投与) | 左記を3週間毎 |

| シスプラチン | 50mg/m2静注、day1 | ||

| +ベバシズマブ | 15mg/kg静注、day1 | ||

| TC(+Bev)療法 | パクリタキセル | 175mg/m2静注、day1(3時間投与) | 左記を3週間毎 |

| カルボプラチン | AUC5静注、day1 | ||

| +ベバシズマブ | 15mg/kg静注、day1 | ||

| Topotecan+Paclitaxel (+Bev)療法 | パクリタキセル | 175mg/m2静注、day1(3時間投与) | 左記を3週間毎 |

| トポテカン (ノギテカン) | 0.75mg/m2静注、day1~3 | ||

| +ベバシズマブ | 15mg/kg静注、day1 | ||

| 同時化学放射線療法 (CCRT) | シスプラチン | 40mg/m2静注、day1(2時間投与) | 放射線治療と同時に1週間毎 |

| ペムブロリズマブ単剤療法 | ペムブロリズマブ | 200mg静注、day1 | 左記を3週間毎 |

| セミプリマブ単剤療法 | セミプリマブ |

出典:子宮頸癌治療ガイドライン2022年版.基本事項V化学療法.2基本的な使用薬剤と使用方法.金原出版より作成

子宮頸がんの再発・転移

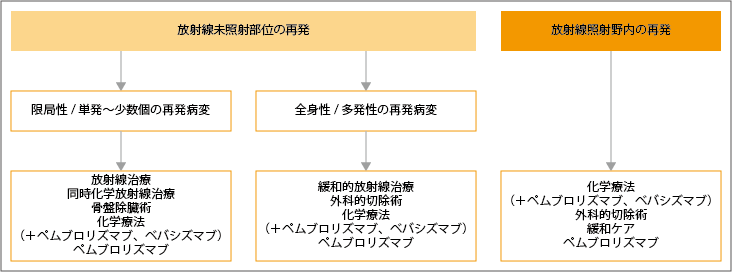

再発子宮頸がんの治療選択は、再発部位(局所か遠隔か)、前治療、年齢、全身状態などにより大きく異なるため、患者さんごとに個別に検討されます。

放射線未照射部位の再発

放射線未照射部位の再発で限局性もしくは再発病変が単発~少数個の場合は、放射線治療か同時化学放射線治療が考慮されます。腟断端中央の再発で、膀胱腟瘻や直腸腟瘻(腟と隣接している膀胱や直腸との間に穴が開いてしまっている状態)が生じている場合は、手術(骨盤除臓術)が考慮される場合がありますが、術後合併症の可能性があるため慎重に検討されます。骨盤除臓術は、病変の広がりがある子宮、周辺組織、膀胱、尿管、直腸、膣などの骨盤内臓器を摘出する手術です。

手術や放射線治療などの局所療法が適応とならない複数個所の再発や、放射線の再照射ができない場合は、化学療法が推奨されます。化学療法としては、「パクリタキセル+シスプラチン」併用療法(TP療法)が推奨されますが、プラチナ製剤の治療歴や腎機能障害が危惧される場合は、「パクリタキセル+カルボプラチン」併用療療法(TC療法)が推奨されます。また、化学療法を行う場合は、ペムブロリズマブ+ベバシズマブの併用、あるいはペムブロリズマブまたはベバシズマブの併用が推奨されます。プラチナ製剤を含む化学療法歴がある場合は、セミプリマブ単剤療法が考慮されます。

放射線未照射部位の再発で全身性もしくは再発病変が多発性の場合は、症状緩和やQOL低下を防ぐことを目的に、緩和的放射線治療が推奨されます。また、単発性または少数個の脳転移に対しては、全身状態が良好で切除可能であれば手術も治療選択の1つなる可能性があります。

放射線照射野内の再発

前治療として放射線治療が実施された患者さんで、放射線が照射された範囲内に再発した患者さんは、治癒を目指すことが困難なため、化学療法、外科的切除術、緩和ケア、ペムブロリズマブによる治療のいずれかが選択されます。

腟断端や子宮頸部の中央部分に再発した患者さんに対しては、骨盤除臓術や子宮全摘出卯術が考慮されます。

症状緩和によるQOL向上を目的とした化学療法も考慮されますが、照射野内再発に対する化学療法の奏効率は、照射野外再発の奏効率と比較して低いため、化学療法を選択する場合でも、緩和ケアに専念することも重要な選択肢の1つとされています。

ペムブロリズマブによる治療

標準治療の適応とならない患者さんに対しては、次世代シークエンサーを用いたがん遺伝子パネル検査を実施した上で、ゲノム異常に基づいた治療が考慮されます。MSI-HighまたはTMB-Highが認められた場合は、免疫チェックポイント阻害薬「ペムブロリズマブ」による治療が考慮されます。

出典:子宮頸癌治療ガイドライン2022年版.フローチャート.金原出版より作成

参考文献:日本産婦人科学会ほか編「子宮頸癌取扱い規約 病理編・臨床編 (第4版)」.金原出版.2020年

子宮頸癌治療ガイドライン2022年版.金原出版