前立腺がんの「リスク分類」と「治療法の選択」

- 鳶巣賢一(とびす・けんいち)先生

- 聖路加国際病院 がん診療特別顧問(泌尿器科)

1949年、兵庫県生まれ。京都大学経済学部経営学科卒業、日本電信電話公社(現NTT)入社。その後、京都大学医学部入学、卒業。同大泌尿器科研修医、滋賀県成人病センター泌尿器科を経て、国立がんセンター病院泌尿器科。2002年4月より静岡県立静岡がんセンター院長。2011年1月より現職。

本記事は、株式会社法研が2011年7月24日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 前立腺がん」より許諾を得て転載しています。

前立腺がんの治療に関する最新情報は、「前立腺がんを知る」をご参照ください。

がんの特徴や状態を知って検討する

加齢とともに発生し、近年は日本人にも増えている

前立腺がんは、前立腺の精液を分泌する細胞から発生するがんです。

一般に加齢とともに発生することが知られていて、70~80歳の男性の約4分の1に、また、80歳以上の男性では、少なくとも3分の1に、小さながんが発生していると報告されています。

従来は、欧米人に多く、アジア人には少ないがんとされてきました。しかし、近年、日本でも多く発見されるようになり、2006年の調査では、男性では、肺がん、胃がん、大腸がんに次いで多いがんとなっています。

各種検査に基づきがんのリスク分類を行う

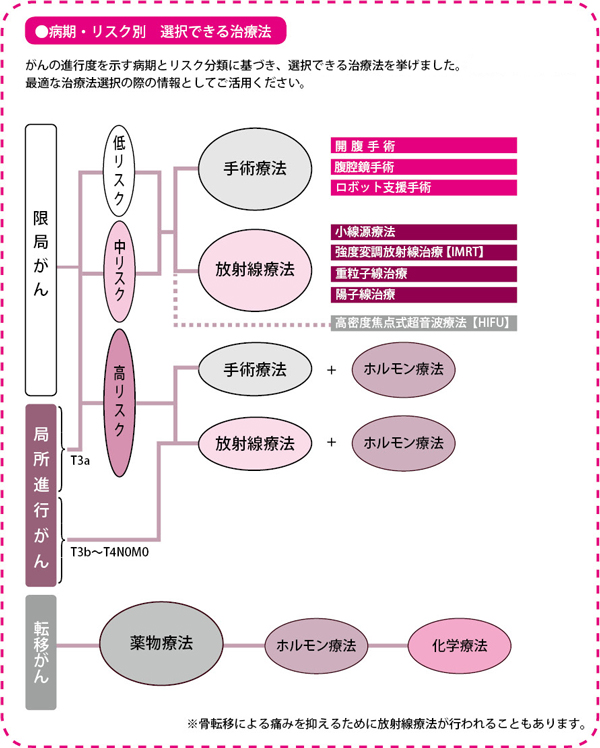

前立腺がんの治療法には大きく分けて、手術療法、放射線療法、薬物療法などがあります。各療法はさらにいくつかの種類に分かれます。

各種の検査を受け、前立腺がんであるという診断が確定すると、これらの治療法から、それぞれの患者さんに合った方法を選択することになります。

診断を確定していくなかで、患者さん一人ひとりのPSA値(がんの進行度)、グリソンスコア(前立腺がんのたちの悪さ・悪性度)が明らかになりますが、そのほか骨シンチグラフィ、CTやMRIの画像検査の結果を踏まえて、病期を推定します。

病期というのは、がんの進行度・広がりぐあいで、およそ次の三つに分類します。

1 限局がん:がんが前立腺のなかにとどまっていて、前立腺の外には出ていないと判断される。

2 局所進行がん:がんが前立腺の被膜(輪郭)を破っているが、それ以上遠くまでは進展していない。

3 転移がん:リンパ節、あるいは骨や肺などに転移が確認される。

限局がん、あるいはT3aまでの局所進行がんの場合、治療法の選択に当たっては、この病期分類と、PSA値、グリソンスコアの三つの情報をもとに、患者さんごとにリスク分類といわれる分類(病状の評価)を行います。

リスク分類は、低リスク、中リスク、高リスクの三つに分けられ、それを基準にして治療方針を決める方法が普及しています。

低リスクは病巣が小さく、がん細胞の性質もおとなしく、急いで治療をしなくても、すぐには進行しないと推定されるグループです。

一方、高リスクは、病巣がある程度大きく、がん細胞の性質も悪い、あるいはPSA値が非常に高いなど、すでにある程度進行しているグループです。

このグループは、手術療法、放射線療法、薬物療法などの治療法においても、低リスクのグループと比べると単独では治療成績が劣るので、これらの治療法を2種類以上組み合わせて用いることが多くなります。

中リスクは、二つの中間に分類されるグループです。

治療法の選択にあたっては、まず前立腺がんという病気をよく知り、その性質を理解しておく必要があります。そのうえで、自分のリスク分類と照らし合わせ、さらに体力・健康状態、年齢、人生観や価値観をも加味し、焦らず、じっくりと検討することが大切です。

そのために、まず、前立腺がんという病気の大まかな特徴について説明しておきましょう。

前立腺がんの特徴を知る

非常にゆっくりと進行するので、治療法をじっくり考える余裕がもてます。

PSA値が診断や再発の指標となります。

前立腺がんの特徴として非常に重要なのが、まれな場合は除いて、とてもゆっくり進行していく、ということです。もし、転移のない段階で発見されたなら、その治療法を考える時間が比較的たっぷりとれるのです。前立腺内にとどまっている小さいがんが、徐々に大きくなり前立腺の外に転移するまでには、およそ10年かかると推測されています。

PSA検診で早期発見すれば治療法選択の幅が広がる

最近、前立腺がんと診断される人が増えた理由として確実にいえるのは、PSA値の測定で、前立腺がんが発生しているかもしれない人を選び出せるようになったことです。

PSA検診が導入される前は、前立腺がんは転移のある進行がんの段階で発見されるのがほとんどでした。そのため、当時は全身のがんの進行を抑える薬物療法(ホルモン療法)しかできないというのが現実でした。

早期で発見される人が多くなった現在では、多数の選択肢から治療法を選ぶことが可能になっています。

手術療法、放射線療法後のPSA再発(生化学的再発)

PSA値は、診断の最初の手がかりであるとともに、病状の進行度、また、治療後の経過を確認するうえでも欠かせない指標です。

完全にがん細胞を取り除くことを目的として行う手術療法では、PSAを分泌している前立腺ごと摘出(前立腺全摘除術)してしまいますから、がん細胞が前立腺内だけにあるのなら、治療後は、PSA値が0.1ng/mL以下(以下単位略)になるはずです。もし、0.1以下にならない、あるいは、いったん0.1以下になったのにまた上昇し始め、0.1を超えるようであれば、完全にがん細胞を取り除くことができていない可能性があります。

このような状態を、PSA再発(生化学的再発)と呼びます。

一方、がん細胞を完全に死滅させることを目的とする放射線療法では、前立腺を摘出しているわけではないので、治療後もPSAはわずかながら分泌し続け、非常にゆっくりと、2~3年以上かけて下がります。その下がりきった状態が維持されればよいのですが、あるとき上昇し始めて、最低だった値から2.0上がった場合にPSA再発と定義する考え方が普及しています。

PSA再発は、必ずしもがんが再発しているとは限らないのですが、その可能性が非常に高い状態といえます。

そうしたPSA再発とは別に、臨床的再発といわれる状態があります。これは画像や触診で確認される再発のことです。たとえば、新たに局所の病巣の出現、リンパ節への転移や骨転移などが、画像や触診で確認された場合です。

前立腺のどこにどのようながんがあるか特定できない

もう一つ、前立腺がんの重要な特徴は、前立腺という臓器の位置や解剖学的な特徴からくるものです。前立腺は、体の奥まったところに位置しているため、画像診断の技術がかなり進歩している現在でも、前立腺内のどこに、どのくらいの大きさのがん細胞が、どれだけ存在しているかは、推測に頼るしかありません。

そこで、手術療法でがん細胞を取り除こうと考える場合は、前立腺ごと摘出するしかありません。放射線療法にしても、がん病巣にピンポイントというわけにはいかず、前立腺全体にまんべんなく当てる工夫が必要です。

前立腺はたくさんの血管や神経に囲まれ、同時に重要な臓器に隣接しています。

そのため、それらにかかわる排尿や排便の機能、性機能などに影響を与えることなく、がん細胞だけをやっつけるのが非常に難しいという問題がおこります。

選択できる治療法は?

完全にがんを取り除く手術療法、がん細胞を狙って死滅させる放射線療法、進行を抑える薬物療法があります。

前立腺がんという病気の特徴がわかったところで、次に、選択できる治療法のそれぞれについて、概要をみていきます。

まず、治療の目的から考えてみると、完全にがんを取り除く、死滅させる場合には手術療法か放射線療法、がんの成長・進行を抑える場合にはホルモン療法や化学療法といった薬物療法、がんの症状である痛みなどを緩和する場合には放射線療法や薬物療法が目的にかなう治療法となります。

前立腺の内部にがんがとどまっているか、前立腺からのはみ出しが少しであれば、完全に取り除くことができますが、前立腺の外に大きく広がっている場合、リンパ節やほかの臓器に転移がある場合には、がんを完全に取り除くことは無理です。

また治療法によって費用や治療期間に違いがありますし、残念ながら、副作用・合併症などがまったくない治療法はありません。どの治療法を選ぶにしろ、その後の患者さんの生活には何らかの影響がみられます。ですから、患者さん自身にどの治療法がもっとも無理がない治療なのか、私はかなりの時間をかけて話し合うことにしています。その際、患者さんに留意してもらうのは、治療による効果と損失のバランスです。

手術療法

手術療法には、開腹手術、腹腔鏡(ふくくうきょう)手術、ロボット支援手術があります。どの術式も、目的はがん細胞をすべて取り除くことであり、そのためには、がん細胞が前立腺内にとどまり、転移がない(限局がん)ことが条件となります。また、前立腺の外にがんの病巣が少しはみ出している(局所進行がん)と思われたときには、ホルモン療法を行ってから手術をすることもあります。

本当にがん細胞が前立腺のなかにしかないのであれば、理論的には、もっとも確実にがんを完治させる方法といえます。ただし、取り残しや、画像では確認できない小さながんの芽がすでに全身のどこかに存在している可能性は否定できません。

PSA値は、手術後の経過を判定する重要な目安になります。PSA値が再び高くなってきても、しばらくそのまま経過をみますが、PSA値が0.2~0.4以上に上昇してきたら、何らかの対応を考慮します。

手術療法を行った患者さんの場合、次の治療法の候補は、前立腺を摘出した部分に対する放射線の照射、ホルモン療法のいずれかとなります。

放射線療法

前立腺がんに対する放射線療法にはいくつかの種類があります。体の外から放射線を当てる「外照射」として、(1)X線の外照射(3次元原体照射、強度変調放射線治療など)(2)粒子線療法(重粒子線治療と陽子線治療)が挙げられます。

一方、体のなかからがん細胞に放射線を当てる「組織内照射」、つまり前立腺のなかに直接放射線を発する線源を挿入する方法があります。最近では、小線源療法が普及しています。

放射線療法は、前立腺がんが前立腺内に限局している(限局がん)ときに、がん細胞をすべて死滅させることをめざして行われます。局所進行がんの場合でも、ホルモン療法と併用しながら行われることがあります。

そのほか、再発や転移に対しても効果的な治療法となり、転移がんの場合、骨転移による痛みを抑えるために行われることがあります。

放射線療法の治療経過を判定するにもPSA値の測定が有効です。PSA再発がみられた場合には、前立腺内での再発、周囲のリンパ節、骨やほかの臓器への転移を疑います。

再発や転移が確認された場合、あるいは、継続的にPSA値が上昇したときには、次の治療法を開始します。放射線療法後に選択可能な治療法は原則としてホルモン療法、化学療法だけになります。

ただし、放射線療法後のPSA値上昇については、ときに再発のサインではなく、自然に低下する現象が知られています。したがって再発であるかどうかを慎重に判断することが大切です。

薬物療法―ホルモン療法・化学療法

手術療法や放射線療法が完治をめざすのに対して、ホルモン療法は、がん細胞の増殖をできるだけ抑えようという方法です。ホルモン療法は当初はとても有効な治療法ですが、がん細胞をすべて死滅させるほどの効果はなく、また、一定期間たつと効きが悪くなってしまうという問題があります。その期間は数カ月から10年以上と、患者さんによって非常に差があります。

ホルモン療法はいろいろな状況で行われます。前立腺がんが転移がんでみつかった場合には、第一選択となります。局所進行がんの場合は、手術療法や放射線療法の補助的な治療として用いられます。

手術療法や放射線療法を選択できる限局がんの場合でも、ホルモン療法を行うことがあります。患者さんのなかには、年齢や健康状態などを検討したうえで、積極的な治療ではなく、ホルモン療法を選ぶ人も少なくありません。ホルモン療法で治療を開始しておき、途中で手術療法や放射線療法を受けることもできます。

ホルモン療法の治療経過についても、目安はPSA値になります。転移がんの場合は、一定の期間が過ぎると、一度は下がっていたPSA値が上昇に転じ、痛みなどの自覚症状が再発したり、画像検査によって病巣が大きくなっているのが確認されたりする状態が訪れます。薬を変えるなどの工夫によって効果の持続を試みますが、いずれは、どの薬にも反応しない時期が来てしまいます。

その後は、抗がん薬による化学療法が行われます。

待機療法―何もしないという選択

ヨーロッパで、比較的普及している考え方として、待機療法があります。これは、がんの病巣が非常に小さく、あわてて治療しなくても手遅れになる可能性がきわめて低いと推定される場合には、あえて何もせず、当座は3~6カ月に一度PSA値を測定し、その変化を注意深く観察するというものです。

PSA値が考えていたより速く上昇するなど悪化が考えられる場合には、治療方針を検討し、タイミングを逃さずに治療を開始できます。

また、病巣が小さいという最初の推定が過小評価になっていないかどうかを再確認するために、1~2年後に、針生検を行うことが推奨されています。ここで、病気の状態が治療の必要な段階であると判断されれば、適切な治療法を検討します。

待機療法の治療方針とは、一生涯何も治療しないわけではなく、状況に応じて積極的に治療を開始することといえます。この方針が可能なのは、前立腺がんに比較的ゆっくりと進行する性質があるからです。

人生における価値観から納得のいく選択を

私は、このように前立腺がんの特徴と治療法について患者さんに十分説明したあとで、その選択については、患者さん自身に決めてもらうことにしています。それに必要な情報であれば、私や私以外のスタッフが協力してできるだけ提供するようにします。しかし、最終的には、患者さんがご自身の価値観、人生観、死生観と向き合い、納得した選択をすることが大切だと思っています。

年齢によっては、病気を完治するということにこだわらずに、共存しながらつきあって一生を終えるという考え方もあるでしょうし、経済的な条件や、社会的な立場などで、今は治療にかける時間がないという人もいるかもしれません。

幸い、前立腺がんの特徴とともに、治療法の進歩によって、多くの選択肢のどれもが安全で効果的な治療法となっています。もちろん、副作用や合併症はゼロといった夢の治療法はありませんが、どの治療法も、さまざまな工夫や改善によって、安心して受けていただけます。

担当の医師と相談を重ね、このサイトの治療法の解説もぜひ参考にして、納得のいく治療法を選んでください。

●今後に大きく期待 高密度焦点式超音波療法(HIFU・ハイフ)

限局がんの低~中リスクの患者さんを対象に、高密度焦点式超音波療法(HIFU・ハイフ)という治療法が行われることがあります。現在の時点では、その有効性についてのデータが十分ではなく、世界的には研究段階にある治療法と考えられています。体に与える侵襲は比較的小さく、放射線療法とは異なり、再度治療ができるという長所があります。今後、さらに治療実績を重ねていくことで、有効な治療法の一つとして確立される可能性が高いといえます。