前立腺がんの再燃・再発・転移

前立腺がんの再燃・再発、去勢抵抗性前立腺がん、骨転移などに関する治療法を紹介します。

前立腺がんの再燃・再発とは

前立腺がんでは、根治を目的とした前立腺全摘除術や根治的放射線治療により、一度なくなったがんが再び発生することを「再発」といい、治療によりいったん小さくなっていたがんが再び大きくなることを「再燃」といいます。

前立腺がんの再発には、生化学的再発(PSA再発)と臨床的再発の2つがあります。PSA再発は、PSA値の上昇のみが確認される再発で、臨床的再発は、画像診断や生検で再発した部位が特定できる再発です。再発の基準は、初回治療の方法によって異なります。

根治的前立腺全摘除術後の再発

根治的前立腺全摘除術の術後1か月以上経過した時点でPSA値が0.2ng/ml未満ならPSA再発と判定されません。その後の経過で2~4週間の間隔をあけた後に測定したPSA値が2回連続して0.2ng/ml以上となった場合にPSA再発と判定されます。また、術後に一度も0.2ng/ml未満にならなかった場合は、手術時点が再発日とみなされます。

根治的前立腺全摘除術後のPSA再発に対する治療は、救済※放射線療法、救済※ホルモン療法、経過観察の3つから選択されます。PSA再発は、局所再発か遠隔転移かがわからないため、画像検査が行われますが、ほとんどの患者さんで画像上にがんは見つかりません。

救済放射線療法を行う場合は、PSA値が0.5ng/ml未満で開始することが望ましいとされています。救済放射線療法を開始すれば、再発リスクは低くなりますが、副作用が起こる可能性も高くなります。そのため、PSA再発では、治療をせず経過観察も治療選択の1つとなります。

※「救済」は、再発時に行う治療のこと根治的放射線療法後の再発

根治的放射線療法後、PSA最低値から2.0以上の上昇があった場合にPSA再発と判定されます。

根治的放射線療法後のPSA再発に対する治療は、経過観察またはホルモン療法が推奨されます。検査により臨床的再発が認められた場合、局所再発では経過観察もしくはホルモン療法に加え、根治可能な救済局所療法として、前立腺全摘除術、凍結療法、組織内照射、高密度焦点式超音波療法などによる治療が推奨されます。遠隔転移に対する治療は、ホルモン療法が推奨されます。

去勢抵抗性前立腺がんの治療

前立腺がんは男性ホルモンの刺激により増殖するため、前立腺全摘除術やホルモン療法により去勢することが有効です。こうした治療を継続しても、再び病状が悪化することがあります。こうした状態を去勢抵抗性前立腺がん(CRPC)といいます。

去勢抵抗性前立腺がんの基準は、初回ホルモン療法後にいったん下がったPSA値が再び上昇した場合やPSA値が1.0ng/ml以下だった患者さんが、3回連続して1.0ng/mlを超えた場合とされています。

去勢抵抗性前立腺がんに対する治療薬は、現在7種類あります。

去勢抵抗性前立腺がんに対する治療薬

| 種類 | 一般名(製品名) | 前立腺がんに対する効能・効果 |

|---|---|---|

| 抗がん剤 | ドセタキセル (タキソテール) | 前立腺がん |

| カバジタキセル (ジェブタナ) | 前立腺がん | |

| 新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬害薬 | エンザルタミド (イクスタンジ) | 去勢抵抗性前立腺がん 遠隔転移を有する前立腺がん |

| アパルタミド (アーリーダ) | 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺がん 遠隔転移を有する前立腺がん | |

| ダロルタミド (ニュベクオ) | 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺がん | |

| アビラテロン (ザイティガ) | 去勢抵抗性前立腺がん 内分泌療法未治療のハイリスクの予後因子を有する前立腺がん | |

| 放射性医薬品 | 塩化ラジウム-223 (ゾーフィゴ) | 骨転移のある去勢抵抗性前立腺がん |

出典:独立行政法人医薬品医療機器総合機構 添付文書検索より作成

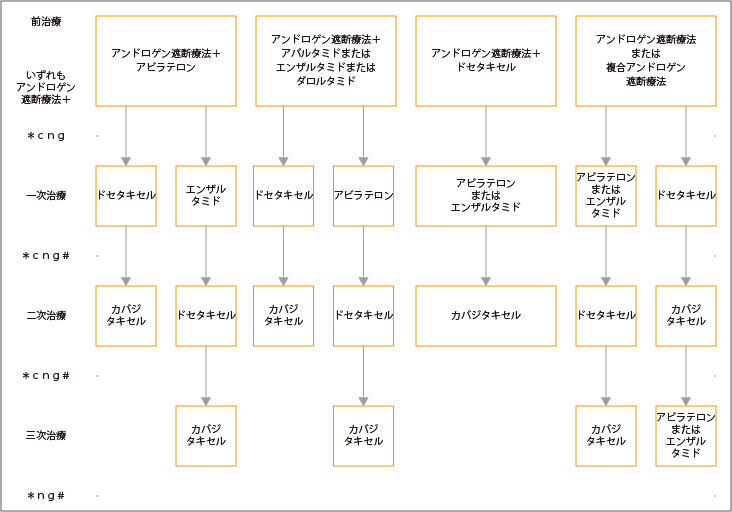

新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬とドセタキセル後の治療後に、転移性去勢抵抗性前立腺がんとなった患者さんに対する未使用の治療薬(新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬とドセタキセル)の優劣は、まだ明らかとなっていないため患者さんの状態や希望、前治療により選択されます。

また、一次~三次治療に移る際は、「塩化ラジウム223投与」「治験薬の投与」「神経内分泌がんへの転化に対する治療」「BRCA遺伝子変異に対する検査と治療」「MSI検査と治療」などが患者さんの病態に応じて検討されます。

前治療としてアンドロゲン遮断療法+アビラテロンを受けた患者さんが転移性去勢抵抗性前立腺がんとなった場合の一次治療は、ドセタキセルまたはエンザルタミドです。ドセタキセル後の二次治療は、カバジタキセル、エンザルタミド後の二次治療はドセタキセル、さらにドセタキセル後の三次治療はカバジタキセルとなります。

前治療としてアンドロゲン遮断療法+(アパルタミドまたはエンザルタミドまたはダロルタミド)を受けた患者さんが転移性去勢抵抗性前立腺がんとなった場合の一次治療は、ドセタキセルまたはアビラテロンです。ドセタキセル後の二次治療は、カバジタキセル、アビラテロン後の二次治療はドセタキセル、さらにドセタキセル後の三次治療はカバジタキセルとなります。

前治療としてアンドロゲン遮断療法+ドセタキセルを受けた患者さんが転移性去勢抵抗性前立腺がんとなった場合の一次治療は、アビラテロンまたはエンザルタミドで、二次治療はカバジタキセルです。

前治療としてアンドロゲン遮断療法または複合アンドロゲン遮断療法を受けた患者さんが転移性去勢抵抗性前立腺がんとなった場合の一次治療は、アビラテロンまたはエンザルタミドまたはドセタキセルです。アビラテロンまたはエンザルタミド後の二次治療は、ドセタキセル、さらにドセタキセル後の三次治療はカバジタキセルとなります。一一次治療でドセタキセルを受けた患者さんの二次治療はカバジタキセル、三次治療はアビラテロンまたはエンザルタミドです。

*:塩化ラジウム223投与。臓器転移がなく骨転移のみの場合は骨修飾薬を併用しアビラテロンは併用しない。

c:治験薬の投与も検討。

n:神経内分泌がんへの転化を認める場合はカルボプラチン/シスプラチン+エトポシド/イリノテカンを考慮。

g:BRCA遺伝子変異に対するコンパニオン診断を行い、変異が認められる場合はオラパリブを考慮。コンパニオン診断の実施時期は、新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬で増悪が認められたときが望ましい。

#:MSI検査陽性・TMB-Highの場合、ペムブロリズマブまたは遺伝子パネル検査に基づいた臨床試験を考慮。

出典:日本泌尿器学会編.前立腺癌診療ガイドライン2023年. 転移性去勢抵抗性前立腺癌の治療選択の治療アルゴリズムより作成

前立腺がんの骨転移の治療

前立腺がんの転移でもっとも多いのが、骨転移です。骨への転移の兆候が見られる患者さんでは、骨シンチグラフィー、PET/CT、MRIなどの画像検査が患者さんの病状により適切な頻度で行われます。骨転移は初期には無症状なこともありますが、部位や大きさなどにより局所の痛み、神経の圧迫によるまひやしびれ、神経痛などの神経症状が起こります。また、転移したがん細胞の作用により骨が破壊されもろくなることで、骨折が起こることもあります。こうした骨転移による症状を骨関連事象といい、患者さんの生活の質(QOL)を下げる原因となります。

前立腺がんの骨転移に対する治療は,ホルモン療法が有効な去勢感受性の患者さんとホルモン療法に抵抗性となった去勢抵抗性の患者さんとで異なります。

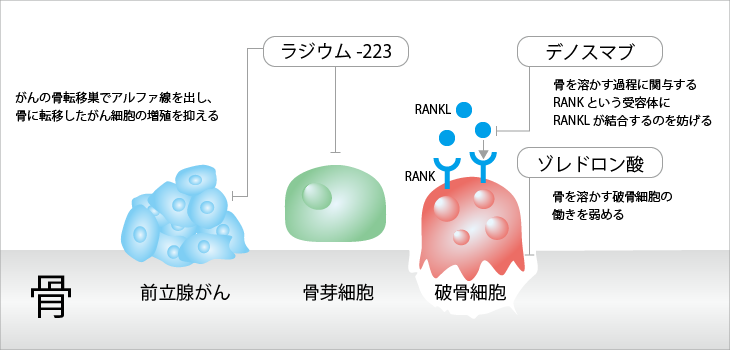

骨転移のある去勢抵抗性の患者さんには、破骨細胞を標的とした骨修飾薬(ゾレドロン/デスノマブ)による治療が積極的に行われます。骨修飾薬に骨転移を治す効果はありませんが、骨関連事象の頻度や発症を遅らせることができます。なお、ホルモン療法が有効な去勢感受性の患者さんに対する骨修飾薬の有効性は認められていません。デスノマブはゾレドロンに比べて、骨関連事象の抑制効果が高く腎機能が低下している患者さんでも使用できるという特徴がありますが、あごの骨に壊死が起こる頻度がやや高いとされています。

放射性医薬品のストロンチウム89やラジウム223を使った治療も行われます。ストロンチウム89は、骨シンチグラフィーで骨転移が確認された固形がん患者さんのうち、骨転移による疼痛のコントロールが他の治療法(手術、化学療法、内分泌療法、鎮痛薬、外部放射線照射など)では不十分な人に対し、骨転移部位の疼痛緩和を目的に使われます。

ラジウム223は、骨転移のある去勢抵抗性患者さんに対して使われます。カルシウムに似た性質があるため、代謝が活発になっているがんの骨転移巣に多く運ばれ、ラジウム223が放出する放射線(アルファ線)によって骨に転移したがん細胞のDNAを切断し、がん細胞を死滅させる効果が期待できます。

参考文献:日本泌尿器学会編.前立腺癌診療ガイドライン2023年.メディカルレビュー社