がんの薬剤耐性と克服の可能性―ALK阻害薬と免疫チェックポイント阻害薬の耐性機構研究

2019.4 取材・文:柄川昭彦

がんの薬物療法は、がん細胞の遺伝子を調べてがんの特性に合わせた治療薬を選択するプレシジョン・メディシンが進められています。さまざまな遺伝子変異に合わせた分子標的薬が開発され、治療効果が向上しています。しかし、がんの薬物療法では薬剤耐性が大きな問題になっています。薬がよく効いてがんが縮小した場合でも、数年以内に耐性ができて、がんの再増殖が始まるからです。そのため、第2世代薬、第3世代薬など、薬剤耐性がおきても効果が期待できる薬が開発されてきましたが、いつかは耐性ができ使用できる薬剤がなくなってしまうという問題は解決されません。なぜ薬剤耐性が起こるのかその原因を解明し、薬剤耐性を起こしたがん細胞のさらなる変異を調べることで、薬剤耐性を克服する研究が進められています。分子標的薬治療が最も進んでいる肺がんの薬剤耐性の研究と免疫チェックポイント阻害薬の薬剤耐性を克服できる可能性がある研究の現状を紹介します。

なぜ薬剤耐性が起きるのか

がん薬物療法では、さまざまな種類の分子標的薬が使われています。肺がんの治療でも、2000年代に入った頃から分子標的薬が使われるようになり、現在では多くの分子標的薬が臨床現場で使用されるようになっています。

分子標的薬とは、ある特定の分子を標的とし、その標的分子の機能を制御することによって、がんなどの病気を治療する薬です。そのため、従来から使われていた殺細胞性抗がん薬に比べ、比較的副作用が軽く、標的となる分子をもったがんの患者さんには、優れた有効性が発揮されることが知られています。

ただ、分子標的薬が有効性を発揮し、がんが大幅に縮小したような場合でも、その効果がずっと持続するわけではありません。治療を続けていくと、数年のうちにがん細胞が薬剤耐性を獲得します。こうなると、同じように薬の投与を続けていても、がんが再び増殖を始めるのです。薬剤耐性ができるまでの期間はさまざまですが、いずれ耐性ができることは、現在使用されているすべての分子標的薬に共通しています。

では、なぜ耐性ができるのでしょうか。大きく2つの理由が考えられます。

1つは、最初から耐性をもった薬の効かないがん細胞がいる、という考えです。腫瘍を構成しているがん細胞の中に、使用している薬に高い感受性を示す細胞と、感受性を示さない細胞があるとします。薬を使用することで感受性の高い細胞は次々と死んでいきますが、最後には感受性を示さない細胞だけが残ります。こうなると薬は効きません。これは、耐性を獲得したというより、そもそも薬が効かないタイプのがん細胞が混ざっていたということです。そのため、生き残ったがん細胞が、増殖することで再発します。

もう1つは、薬で治療していくことにより、徐々に耐性ができてくるという考えです。がん細胞も生き物ですから、薬にさらされるという新しい環境に対して、自分の遺伝子に変異を起こして生き延びようとします。もう少し正確に表現すると、さまざまな遺伝子変異を起こしたたくさんのがん細胞のうち、新しい環境に適したものだけが選択されて生き延びていきます。こうして、環境に合わせて遺伝子が変わることで、薬に強いがん細胞に変わっていくというわけです。

薬剤耐性はがんの治療において重大な障害となっています。がんの薬物療法を進歩させるためには、新薬の開発と並んで、薬剤耐性を克服することが重要であると考えられます。

ALK阻害薬が効くしくみ

私たちは、肺がんの1つのタイプであるALK融合遺伝子陽性肺がんを対象に、遺伝子変異に着目しながら、薬剤耐性を克服すための研究を進めてきました。

国内では、さまざまながん種の中で肺がんが、死亡数第1位です。その肺がんの約8割以上を占めているのは非小細胞肺がんで、非小細胞肺がんの3~5%がALK融合遺伝子陽性です。

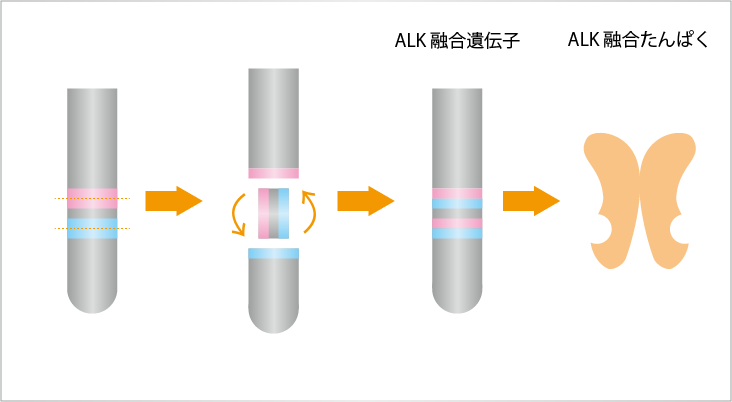

ALK融合遺伝子は、ALK遺伝子とEML-4などの遺伝子が、染色体の逆位※1や転座※2を起こして融合した遺伝子です(図1参照)。強力ながん遺伝子として知られています。ALK融合遺伝子をもつがん細胞には、細胞表面にALK融合たんぱく質が発現します。ここにATP(アデノシン3リン酸)が結合すると、ALK融合たんぱく質は活性化し、がん細胞を増殖させるシグナルを出します。このシグナルが、最終的にはがん細胞の核に伝わり、がん細胞を増殖させることになるのです。

このようなALK融合遺伝子陽性の肺がんの治療に使用されるのが、ALK阻害薬と呼ばれる分子標的薬です。ALK阻害薬は、ALK融合たんぱく質に対して、高い親和性をもちます。本来ならATPが結合する部位に、すっぽりとはまり込む、「鍵」と「鍵穴」のような構造をもっているからです。ALK阻害薬は自らがALK融合たんぱく質と結合することで、ATPとALK融合たんぱく質との結合を阻害します。ALK融合たんぱく質は、ALK阻害薬が結合すると活性化できず、がん細胞を増殖させるシグナルも出さなくなります。このようにしてALK阻害薬は、がん細胞の増殖を抑制して優れた腫瘍縮小効果を発揮するのです。

ALK阻害薬は、すでに第3世代薬まで登場しています。最初にALK阻害薬として開発され承認を受けたのはクリゾチニブ(製品名:ザーコリ)でした(表1参照)。従来の化学療法に比べ、無増悪生存期間を大きく延ばした画期的な薬でしたが、これを上回る第2世代のALK阻害薬が登場します。それがアレクチニブ(製品名:アレセンサ)とセリチニブ(製品名:ジカディア)です。特にアレクチニブは、1次治療薬として使用する臨床試験において、クリゾチニブの2倍以上の無増悪生存期間を示しました。この結果により、現在では、ALK融合遺伝子陽性の肺がんの1次治療では、アレクチニブが使用されることが多くなっています。

※1 逆位:染色体が2か所で切断され、その中間部分が逆になって再結合したもの

※2 転位:2本の染色体がそれぞれ切断され、つなぎ変わったもの

表1 ALK阻害薬の種類

| 一般名(製品名) | 特徴(ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんについて) | |

|---|---|---|

| 第1世代薬 | クリゾチニブ (ザーコリ) | 最初に承認された薬 |

| 第2世代薬 | アレクチニブ (アレセンサ) | 1次治療の第一選択薬 |

| セリチニブ (ジカディア) | 1次治療で使われるほか、クリゾチニブに耐性、または不耐容のALK陽性肺がんの治療にも期待される | |

| 第3世代薬 | ロルラチニブ (ローブレナ) | ALK阻害薬に抵抗性または不耐容の場合の治療薬として承認された薬。2次治療以降で使われる |

アレクチニブの薬剤耐性

アレクチニブは優れた腫瘍縮小効果を発揮する薬剤ですが、よく効いた場合でも、使用開始から数年以内に耐性ができることが問題となっています。ALK阻害薬の薬剤耐性がどのようにして起こるのか、その全貌は明らかになっていません。ただ、アレクチニブに耐性を示すがん細胞の約半数には、ALK融合たんぱく質の薬が結合する部位近くに変異が起きていることがわかってきています。それによってたんぱく質の立体構造が変わってしまい、薬が結合しにくくなると考えられています。ALK融合たんぱく質の結合部を「鍵穴」、ALK阻害薬を「鍵」だと考えると、鍵穴のほうが少し形を変えてしまったため、鍵が入らない状態になっているのです。

起きている変異にはいくつかの種類がありますが、高頻度で現れているのが、「G1202R」変異(1202番目のアミノ酸がグリシン〈G〉からアルギニン〈R〉に変異している)や「I1171N」変異(1171番目のイソロイシン〈I〉がアスパラギン〈N〉に変異している)です。これらの変異により、鍵穴の形が少し変わってしまっています。

現在は、このような変異があっても有効な薬剤が開発されています。2018年に日本が世界に先駆けて承認した第3世代ALK阻害薬のロルラチニブです。ロルラチニブは、「G1202R」変異や「I1171N」変異があるアレクチニブ耐性肺がんにも有効であることが、実験レベルでも、臨床試験でも証明されています。

アレクチニブに耐性を示したがんをロルラチニブで治療していくと、やはり薬剤耐性を獲得してしまうのではないかと懸念されています。実際に米国のグループは、ALK融合たんぱく質の結合部付近に2つ以上の変異が生じ、ロルラチニブに対する耐性が生じた患者さんがいることを報告しています。しかし、症例が報告されているだけで、どのようにして薬剤耐性が生じるのかも、どうすれば耐性を克服できるのかも明らかになっていませんでした。これらの点を解明するために行ったのが私たちの研究です。

ロルラチニブの薬剤耐性

研究では、まず、アレクチニブに耐性を示したALK融合遺伝子陽性の肺がん患者さんから採取したがん細胞を培養して、「G1202R」変異や「I1171N」変異をもつ細胞を作って実験しました。結果、これらの患者さん由来の細胞に対し、ロルラチニブが有効であることを確認できました。

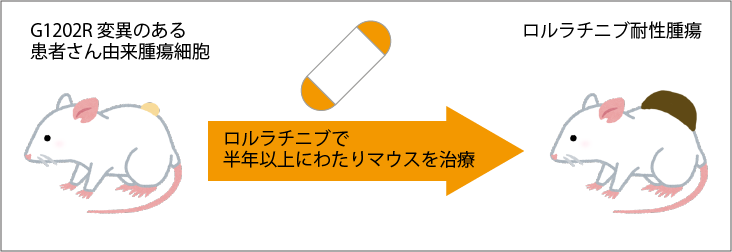

このうち「G1202R」変異をもつがん細胞をマウスに移植し、ロルラチニブの経口投与を長期間にわたって続ける実験を行いました(図2参照)。ロルラチニブが効いている間は、腫瘍の増殖はみられません。しかし、1年近く継続した頃、マウスに移植した腫瘍が増殖を始めました。ロルラチニブに対する薬剤耐性が生じたのです。

このロルラチニブ耐性腫瘍を調べたところ、「G1202R」変異の近くに、「G1269A」変異(1269番目がグリシン〈G〉からアラニン〈A〉に変異している)が現れていることがわかりました。この「G1202R+G1269A」重複変異によって、ロルラチニブに耐性を示すようになったのです(表2参照)。

また、培養細胞レベルの実験も行いました。まず、アレクチニブ耐性の原因である「G1202R」変異や「I1171N」変異を遺伝子導入した細胞を作ります。この細胞に、遺伝子変異を人為的に多数起こすことができる薬剤を使って、さまざまな変異を起こさせます。それらの変異が起きた細胞を、ロルラチニブの存在する中で培養したのです。このようにすると、ロルラチニブに耐性をもつ細胞だけが増えてきます。増えてきた細胞を調べることによって、「G1202R」変異と「L1196M」変異(1196番目がロイシン〈L〉からメチオニン〈M〉に変異している)が重複する「G1202R+L1196M」重複変異や、「I1171N」変異と「L1256F」変異(1256番目がロイシン〈L〉からフェニルアラニン〈F〉に変異している)が重複する「I1171N+L1256F」重複変異など、13種類のロルラチニブ耐性重複遺伝子が見つかりました。

表2 ロルラチニブ重複変異の種類

| 頻度や特徴 | |

| G1202R+G1269A | ロルラチニブへの耐性がマウス実験で最初に発見された |

| I1171N+L1256F | アレクチニブへの感受性がI1171N単独変異よりも高まる |

| G1202R+L1196M | すべてのALK阻害薬が効かないが、培養実験でAG-957 とAdaphostinの可能性が示された |

| I1171N+L1196M | セリチニブとブリグチニブに感受性を示す |

| I1171N+L1198F | クリゾチニブへの感受性がI1171N単独変異より高まる |

| G1202R+L1198F | クリゾチニブへの感受性がG1202R単独変異より高まる |

| I1171N+L1198H | すべてのALK阻害薬に耐性を示す |

| I1171N+F1174L | すべてのALK阻害薬に耐性を示す |

| I1171N+F1174I | すべてのALK阻害薬に耐性を示す |

| G1202R+F1174L | すべてのALK阻害薬に耐性を示す |

| G1202R+F1174C | すべてのALK阻害薬に耐性を示す |

| I1171N+C1156Y | ―(ALK阻害薬感受性未評価) |

| I1171N+T1151K | ―(ALK阻害薬感受性未評価) |

ロルラチニブ耐性にクリゾチニブとアレクチニブ

ロルラチニブは2018年に承認されたばかりの新しい薬で、ALK融合遺伝子陽性の非小細胞肺がんに対し、ALK阻害薬として2次治療以降に使用することが可能です。ロルラチニブはアレクチニブをはじめとするALK阻害薬に耐性化した場合でも一定の有効性が見られることが証明されています。しかし、1次治療でアレクチニブを使用し、耐性化したため2次治療でロルラチニブを使用した患者さんが、ロルラチニブに対しても耐性化した場合、次にどのような治療を行えばよいかは、まだ明らかにされていません。これは臨床上重要な問題です。

この問題に関して、私も携わった米国の臨床試験で重要な発見がありました。クリゾチニブに耐性化を示した患者さんにロルラチニブを使用していたところ、ロルラチニブに対する耐性が生じ、耐性化したがん細胞を調べると、ALK融合たんぱく質の薬剤結合部位に重複変異が起きていたのです。そして、この患者さんにもう一度クリゾチニブを投与したところ、これが有効だったということが報告されたのです。

この臨床報告を元にして、ロルラチニブ耐性重複変異をもつがん細胞を使い、実験を行うことにしました。クリゾチニブの濃度を数段階に変えた中で、ロルラチニブに耐性化したがん細胞を培養し、濃度によってがん細胞の生存率がどのように変わるかを調べたのです。クリゾチニブが効くがん細胞であれば、クリゾチニブの濃度が高くなるほど、がん細胞の生存率が下がるはずです。

実験の結果、ロルラチニブ耐性重複変異をもつがん細胞のうち、L1198F変異が加わった重複変異体は、クリゾチニブに対して感受性を示すことがわかりました。特に「I1171N+L1256F」重複変異がある場合、アレクチニブが非常によく効くようになることもわかりました。アレクチニブに対しては、耐性ができるようになる前よりも、もっと感受性が高まることが明らかになったのです。

ロルラチニブ耐性の一部には第1/2世代のALK阻害薬が有効

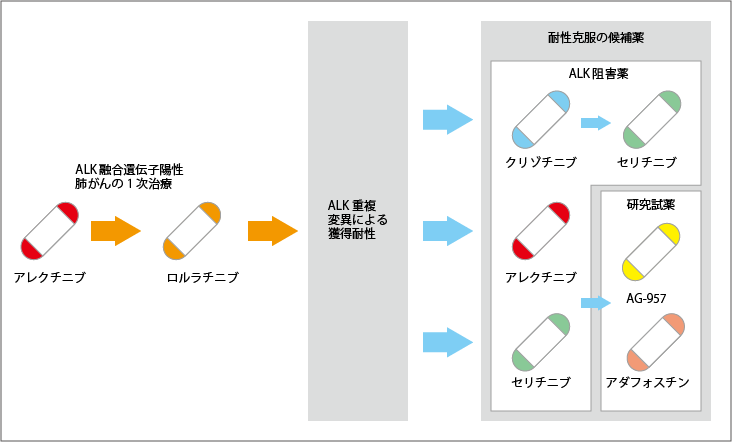

さらに調べると、ロルラチニブ耐性重複変異をもつがん細胞に対しては、クリゾチニブだけでなく、第1世代、第2世代のいずれかのALK阻害薬が有効であることがわかりました。「G1202R」変異や「I1171N」変異があると、アレクチニブに耐性を示すわけですが、これらの変異にさらに変異が加わった重複変異に対しては、既存のALK阻害薬が有効な例が散見されたのです(図3参照)。

ALK阻害薬が効かないものもありました。「G1202R+L1196M」重複変異があるロルラチニブ耐性がん細胞には、すべてのALK阻害薬が効きませんでした。そこで、ALK阻害薬以外の薬剤を探す必要があったため、標的のはっきりしている化合物を集めた約300の薬剤ライブラリーを用いて、「G1202R+L1196M」重複変異のあるがん細胞に有効性を発揮する薬剤を探しました。

それぞれの薬剤を数段階の濃度で含む培地を作り、そこで「G1202R+L1196M」重複変異をもつがん細胞と正常細胞を培養します。薬として使用できる化合物は、正常細胞の生存率は下がらないのに、濃度が高くなるほどがん細胞の生存率が低くなる物質です。そういう物質が2つ見つかりました。

1つは、慢性骨髄性白血病の原因たんぱく質であるBCR-ABLを標的とするAG-957という薬剤です。もう1つは、AG-957の構造類縁体であるアダフォスチン(Adaphostin)という薬剤です。この2つの薬剤は、「G1202R+L1196M」重複変異があるロルラチニブ耐性のがんに有効であると考えられます。ただ、AG-975も、アダフォスチンも、途中で開発がストップしている薬剤なので、実験では使用できますが、現在の段階では臨床で利用することはできません。

耐性変異をコンピュータでシミュレーション

コンピュータでのシミュレーションによる実験も行いました。ALK阻害薬に耐性化したがん細胞に現れている変異(重複変異を含む)が起きたときに、ALK融合たんぱく質の構造がどうなっていて、そこに薬剤がはまりやすいかどうかを、コンピュータでシミュレーションしてみて、シミュレーションの精度を調べてみました。

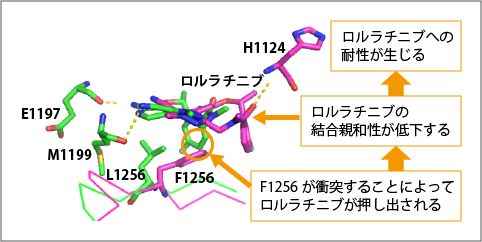

使用したコンピュータは、理化学研究所のスーパーコンピュータ「京」です。たんぱく質の構造シミュレーションを実施したところ、「L1256F」変異が立体障害となり、ロルラチニブが薬剤の結合するポケットから押し出されるようになることが示されました(図4参照)。

また、変異の起きているたんぱく質の構造と薬剤の構造をシミュレーションし、どの程度の親和性があるかを調べました。その結果と、実際の薬剤の感受性データは、高い相関を示すことがわかりました。スーパーコンピュータを利用することで、ある薬剤がどのくらい効くのかを、ある程度シミュレーションできることがわかったのです。これは、今回の研究の1つの大きな進展であったと思います。

(ALK-L1256F変異体によってロルラチニブ耐性となる理由)

薬剤耐性変異検査による次世代のプレシジョン・メディシン

ロルラチニブが承認されたのは2018年ですから、すでに臨床でも、「G1202R」変異や「I1171N」変異によってアレクチニブ耐性となった患者さんに、ロルラチニブが使われるようになっています。今後、ロルラチニブに耐性を示す患者さんが少なからず現れてくることが予想されます。このロルラチニブ耐性に対処するためには、臨床レベルでも、ALK融合たんぱく質にどのような変異が起きているのかを調べる必要があると考えられます。どのような変異が起きているかによって、使用すべき薬剤が異なる可能性があるからです。

これまでは、耐性ができてから、遺伝子の変異を調べることはありませんでしたが、今回の研究結果から言えることは、耐性が起きたら、どのような変異が起きているのかを調べる必要があるということです。そうした方向に研究が進んでいくことが期待されています。

また、今回はALK融合遺伝子陽性の肺がん薬剤耐性について研究し、一部の耐性については既存薬が効果的であることが明らかになりました。今後、さまざまながんを対象にした薬剤耐性の研究が進むことで、他のがんでも、既存薬の有効性が明らかになる可能性があると思います。

免疫チェックポイント阻害薬の薬剤耐性と克服

現在、がん治療の分野で大きな注目を集めている「免疫チェックポイント阻害薬」にも、薬剤耐性がみられることがあります。その耐性メカニズムを解明する研究も私たちは行っており、先日新しい研究成果を表すことができました。

免疫チェックポイント阻害薬は、私たちの体に備わった免疫機能を活用して治療する薬です。免疫機能は、細菌やウイルスなどの異物だけでなく、体内で発生したがん細胞も排除しますが、がんは免疫チェックポイント分子と呼ばれる免疫を抑制する因子を利用して、免疫の攻撃から逃れています。具体的には、がん細胞にはPD-L1という分子があり、これが免疫細胞のPD-1という分子に結合するために、免疫の働きに抑制がかかってしまうのです。

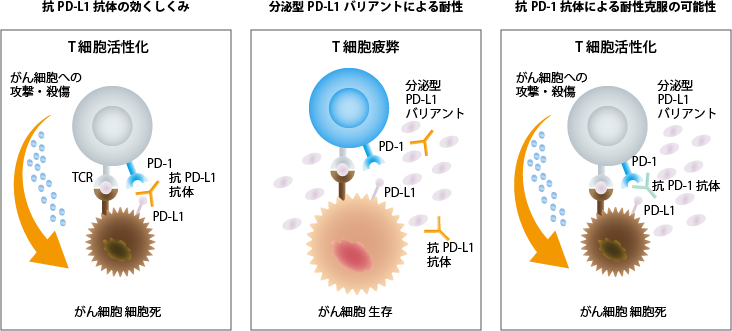

免疫チェックポイント阻害薬には、「抗PD-L1抗体薬」や「抗PD-1抗体薬」があります。PD-L1抗体薬は、がん細胞のPD-L1に結合することで、免疫細胞のPD-1と結合できないようにする薬です。抗PD-1抗体薬は、免疫細胞のPD-1に結合することで、がん細胞のPD-L1と結合できないようにします。抗PD-L1抗体薬や抗PD-1抗体薬を使用すると、免疫抑制が起こらなくなるため、免疫細胞はがん細胞を攻撃して排除できるようになるのです。

しかし、免疫チェックポイント阻害薬による治療においても、よく効いていたにもかかわらず、耐性ができてがんが再増悪を始める症例も多く観察されるようになっています。そこで、抗PD-L1抗体薬を使用していてこのような耐性ができた17人のがん細胞を調べてみました。その結果、17例中4例(約20%)で、分泌型PD-L1バリアントというものが見つかったのです(図5参照)。

分泌型PD-L1バリアントは、正常なPD-L1と異なり、がん細胞の細胞膜の表面に頭を出しておらず、細胞膜を貫通する部分が欠損しているため、がん細胞の細胞膜から分泌してしまいます。こうして分泌されたPD-L1は、抗PD-L1抗体薬をトラップし、抗体の効果を発揮させなくしてしまいます。分泌型PD-L1バリアントが発現することが、PD-L1抗体薬で耐性ができる1つの理由だったのです。分泌型PD-L1バリアントは、PD-L1と似たような構造をもちながら、がん細胞から離れて分泌されます。そのため、抗PD-L1抗体ががん細胞の表面に発現しているPD-L1と結合する前に、抗PD-L1抗体と結合してしいます。その結果、がん細胞の表面に発現しているPD-L1とT細胞に発現しているPD-1が結合し、T細胞は攻撃できなくなってしまうのです。分泌型PD-L1バリアントを発現するがん細胞が、腫瘍中にわずか1%存在するだけで、薬剤耐性が獲得されることが実験的に示されました。

抗PD-L1抗体薬を使用していて耐性が生じた場合、それが分泌型PD-L1バリアントの発現によるものなら、耐性克服に効果的なのは抗PD-1抗体薬です。抗PD-L1抗体薬はトラップされるとPD-L1と結合しなくなりますが、抗PD-1抗体薬はPD-1 と問題なく結合し、免疫によるがん細胞への攻撃・殺傷効果を発揮します。これまでは、抗PD-L1抗体薬を使用していて耐性が生じると、「作用点が同じだから抗PD-1抗体薬を使用しても効果がないだろう」と考えられがちでした。耐性のメカニズムが明らかになったために、分泌型PD-L1バリアントによる耐性であれば、抗PD-1抗体薬が耐性の克服に役立つことが明らかになったのです。このような免疫チェックポイント阻害薬の耐性メカニズムの解明は、世界中で取り組まれ、徐々に成果がみられてきています。

薬剤耐性のメカニズムを明らかにし、その克服法を開発していくことにより、今後のがん治療は、確実に進歩していくと言われています。

プロフィール

片山量平(かたやま・りょうへい)

2005年 日本学術振興会特別研究員

2006年 東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了。薬学博士。癌研究会癌化学療法センター基礎研究部研究員

2010年 日本学術振興会海外特別研究員にて米国留学

2012年 がん研究会がん化学療法センター基礎研究部研究員

2015年 がん研究会がん化学療法センター基礎研究部主任研究員

2017年 がん研究会がん化学療法センター基礎研究部部長