肝臓がんのラジオ波焼灼療法と肝動脈化学塞栓療法の選択基準とは

2017.12 取材・文:町口充

肝臓がんの治療に関する最新情報は、「肝臓がんを知る」をご参照ください。

肝臓がん患者さんの多くは、がんと慢性肝疾患の2つの病気を抱えています。このため、どの治療法を選択するかについては、がんの進み具合だけでなく、肝機能の障害がどこまで進んでいるかが考慮されます。転移がない場合に選択される主な治療法は手術、穿刺局所療法、肝動脈化学塞栓療法TACE(テース)の3つです。これらはそれぞれに長所と短所があり、どの治療法を選択するかは、肝機能の状態やがんの進み具合によって異なります。穿刺局所療法と肝動脈塞化学栓療法の選択基準とはどのようなものなのかを解説します。

肝臓がんの治療選択で考慮される肝機能の見極め

肝臓がんの治療法を選ぶ際、まず検討されるのが肝機能の状態(肝予備能)です。ほかのがんの治療では腫瘍の大きさや個数、遠隔転移の有無などがまず問題になります。肝臓がん患者さんは、慢性肝疾患からがんになった人が多く、肝臓機能障害があります。手術や穿刺局所療法、肝動脈化学塞栓療法の選択基準は、ほかの臓器への遠隔転移がないことが前提ですが、肝機能障害がかなり進んでいる場合は、手術も穿刺局所療法や肝動脈化学塞栓療法も不適となります。転移がある場合は、分子標的薬が中心です。ただし、肝臓がんは同じ臓器内での再発は比較的起こりやすいものの、ほかのがんに比べると他臓器に遠隔転移することは少ないといわれています。

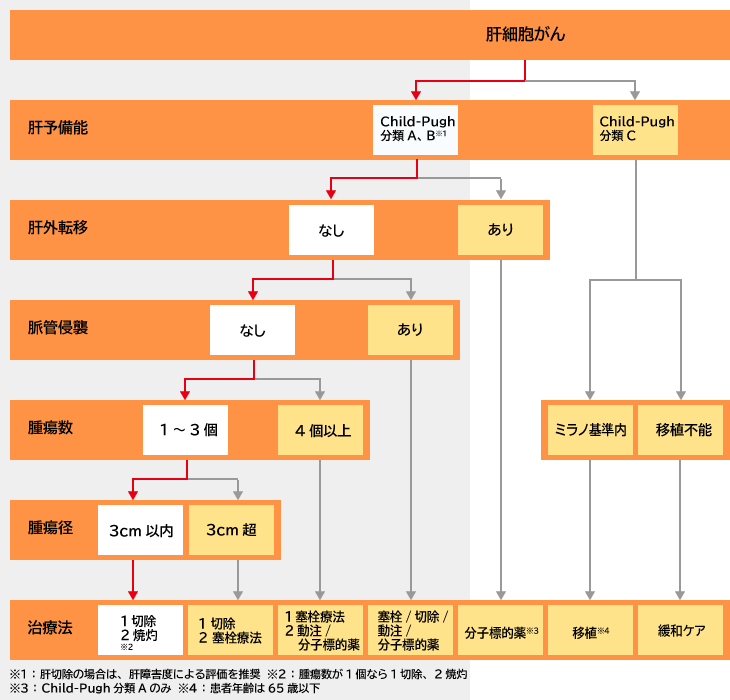

肝臓がんの治療選択は、肝障害度、転移の有無、門脈や肝静脈に対する侵襲(脈管侵襲)の有無のほか、腫瘍の数や大きさによって決まります。 肝予備能は、Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類(表1)で評価します。Child-Pugh分類とは脳症、腹水、血清ビリルビン値、血清アルブミン値、プロトロンビン活性値の5項目について評価し、各項目のポイントを合計して肝機能をA、B、Cの3段階に分類します。評価では、例えば、肝性脳症のためときどき昏睡状態になる、中等度以上の腹水がある、血清ビリルビン値が高く高度の黄疸があるという人はCに分類され、たとえがんが3cm以下で小さく個数が1個でも、手術、穿刺局所療法、肝動脈化学塞栓療法のいずれも適応とはなりません。

しかし、Child-PughでCに分類されるのは肝硬変がかなり進んでいる人であり、実際には数は少なく、治療選択は肝移植か緩和ケアとなります。武蔵野赤十字病院では肝臓がんが見つかった患者さんの9割超がAかBです。

Child-Pugh分類がAまたはBならばがんの状況によって、肝切除の手術、ラジオ波焼灼療法などの穿刺局所療法、肝動脈化学塞栓療法、肝動注化学療法、分子標的治療(Child-Pugh Aのみ)から選択されます。

表1:Child-Pugh分類

| ポイント | 1点 | 2点 | 3点 |

|---|---|---|---|

| 脳症 | ない | 軽度 | ときどき昏睡 |

| 腹水 | ない | 少量 | 中等量 |

| 血清ビリルビン値(mg/dL) | 2.0未満 | 2.0~3.0 | 3.0超 |

| 血清アルブミン値(g/dL) | 3.5超 | 2.8~3.5 | 2.8未満 |

| プロトロンビン活性値(%) | 70超 | 40~70 | 40未満 |

| A | 5~6点 |

|---|---|

| B | 7~9点 |

| C | 10~15点 |

ラジオ波焼灼療法が適応となる肝臓がんとは

Child-PughがAまたはBで、転移も脈管侵襲もなく腫瘍の数が1~3個で腫瘍径が3cm以内なら、手術と穿刺局所療法のどちらかの選択になります(図1)。穿刺局所療法とは体の外から針を刺し、がんの組織のみをねらって壊死または焼灼させる治療法です。エタノール注入法、マイクロ波凝固療法、ラジオ波焼灼療法の3つがありますが、現在、主に行われているのがラジオ波焼灼療法で、超音波でがんの位置を確認しながら電極付きの針を差し込み、針先から照射するラジオ波の熱でがんを焼き殺す治療法です。

図1:肝臓がんの治療アルゴリズム

出典:日本肝臓学会編:肝癌診療ガイドライン2017年版より作成

ガイドラインでは、腫瘍数が1個の場合は、切除手術が第1選択、穿刺局所療法が第2選択ですが、手術とラジオ波焼灼療法とを比べると長期生存率に統計学的に有意な差はなく、どちらも優劣がつけがたいのが現状です。そこで現在、手術とラジオ波焼灼療法のどちらが第1選択の治療としてふさわしいかを調べるランダム化比較試験(SURF試験)が進行中です。したがって少なくとも現在のところ、腫瘍の個数が3個以下で、大きさが3cm以下なら、手術による切除とともにラジオ波焼灼療法が肝臓がんの治療選択肢となっています。

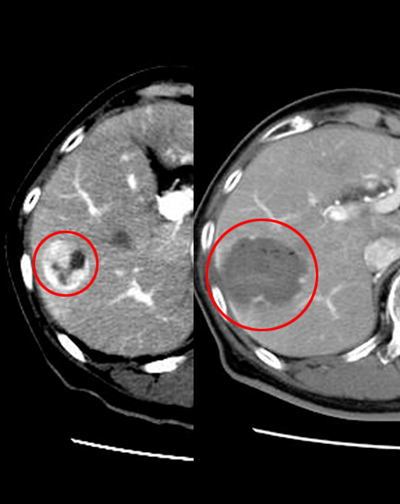

(左)治療前(右)治療後

写真左(治療前)の白く丸い部分が肝細胞がん(約2.3cm)。ガイド針2本を使い、計4回焼灼した。写真右(治療後)は、治療翌日のもの

ラジオ波焼灼療法の最大のメリットは、手術と比べて体への負担が少ない点です。針を刺す際の傷口は5mm程度で、1回の焼灼時間は8~12分ほど。治療は局所麻酔下で行います。通常、治療終了後2時間後から飲水が可能になり、6時間後から歩行も可能です。80歳を超える患者さんでもほとんどの場合、翌朝いつも通り歩行ができ食事も摂れます。

ラジオ波の熱は60℃と比較的低温です。がん細胞は50℃で死滅するので、焼き殺すというより熱で凝固させて死滅させるのがこの治療法です。わかりやすくいうとゆで玉子のできる過程と似ています。液状の生卵を熱するとタンパク質が凝固してゆで玉子になるように、加熱されて固まったがんは死んだ細胞となります(図2)。

がん細胞のみならず周囲組織も焼けますので大きな肝臓がんを広く焼くと治療後一時的に肝機能は低下します。よって患者さんの肝機能とがんの大きさをよく考えて治療が計画されることが大事です。

なぜ4個以上、3cm以上ではラジオ波焼灼療法は適応外なのか?

ただし、腫瘍が3個を超えて4個以上の場合は、手術とラジオ波焼灼療法のいずれもが適応になりません。また、3個以下でも大きさが3cmを超える場合、ラジオ波焼灼療法は推奨さません。

ここで留意してほしいのは、3個以下とか3cm以内といっても、これらの条件は絶対ではないということです。たとえば、個数が5個あっても近い位置に集まって存在している場合は、手術が可能になることがあります。逆に個数は3個であってもがんの存在する場所が手術やラジオ波焼灼療法に適さず、肝機能もあまりよくないという場合は、肝動脈化学塞栓療法が勧められることがあります。がんの場所や肝臓の機能などはその人によって異なります。あくまで1人1人の患者さんに適合した治療法が選ばれるのが肝臓がんの治療です。

そのうえで、前述のようにがんが4個以上でも近くに集まって存在するため手術が検討される場合でも、切除範囲が大きくなると肝不全を起こす危険があり、慎重に判断されます。同様にラジオ波焼灼療法の場合も、1回の焼灼で3cmぐらいを焼きます。4個焼くとなると合計で肝臓を12cm以上焼くことになります。肝臓を大きく焼くと、治療後に肝機能が悪くなって肝不全を起すこともあり、慎重にならざるを得ないからです。

ではなぜ、3cm以内のがんがラジオ波焼灼療法の対象となるのでしょうか。がんの性質として、3cmぐらいを境にしてそれ以上大きくなると肝組織内の血管の中にまで浸潤する確率が高くなります。血液は水分であり常に流れているため、ラジオ波焼灼療法の熱が伝わりにくく、血管の中に入ってしまったがんはラジオ波では焼けません。その場合は手術が勧められます。したがって、がんが1個しかないものの大きさが4cm、5cmというようなケースでは、手術が可能なら手術が第一選択です。

ラジオ波焼灼療法のメリットは、繰り返し治療が行える

ラジオ波焼灼療法は、手術と比べて再発率が若干高いとのデータがあります。その一方で、手術を何度も行うことは体への負担を考えると難しいですが、ラジオ波焼灼療法は何回も繰り返して行えます。肝臓は損傷を受けても再生能力があるので針を刺してもやがて再生するからです。そのうえ、もともと肝臓がんはほかのがんと比べて再発率の高いがんですから、むしろ肝臓がんに適した治療ともいえます。

たとえば武蔵野赤十字病院では、10年以上病院に通っている患者さんもたくさんおり、再発するとその度にラジオ波焼灼療法を受けて、通院しながら元気に暮しています。10回以上ラジオ波焼灼療法の治療を受けたという患者さんもいます。

また、ラジオ波焼灼療法の場合はがんができた位置も問題となります。たとえば胃や腸のすぐ横や心臓の近くなどにがんがあると、そうした臓器に悪影響を及ぼせないので注意深く判断します。そのようなときは腹腔内に生理食塩水を注入して人工腹水で満たし、胃や腸に針が刺さったり熱が伝わらないようにしたり工夫することもありますが、安全で確実な治療を行うために、手術や肝動脈化学塞栓療法を選択することもあります。

個数が多く、腫瘍が大きいときに有効な肝動脈化学塞栓療法とは

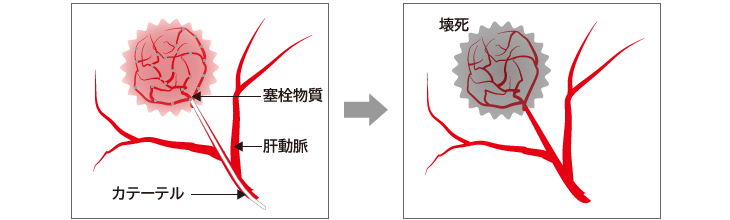

がんが4個以上と多くある場合や、大きさが3cmを超えるときに適応となるのが肝動脈化学塞栓療法です。塞栓療法でかつて行われていたのは肝動脈塞栓療法TAEでした。これは、カテーテルの先端を肝動脈まで進めて、がんに栄養を送る血管を人工的に塞ぎ、がんに栄養を行き渡らせないようにする“兵糧攻め”の治療法です。近年は、抗がん剤と、がんに取り込まれやすい造影剤を混ぜてカテーテルを通じて投与し、その後に塞栓物質を注入する肝動脈化学塞栓療法が主に行われています(図3)。抗がん剤と“兵糧攻め”との二重の効果により、より確実に腫瘍を壊死させる効果をねらった治療法です。

もともと肝動脈塞栓療法は日本で開発された治療法であり、これを発展させたのが肝動脈化学塞栓療法です。カテーテルで抗がん剤を送り込む操作は高度な医療技術が必要であり、腫瘍から離れた場所に投与したのでは効果は薄く合併症や肝機能の低下につながってしまいます。その点、日本の医療水準は高く、マイクロカテーテルという細い管を腫瘍がある場所まで進めて確実に抗がん剤を病巣部分に送り込むことができるため、高い治療効果が望めます。さらに、治療後の合併症はまれなうえ、肝機能へのダメージも少なくなっています。

図3:肝動脈化学塞栓療法(TACE)のしくみ

肝臓がんは肝動脈から栄養を得ているので、がんの近くの肝動脈に抗がん剤を入れて、血管を塞栓物質で詰める

大きい肝臓がんにも効果を発揮する肝動脈化学塞栓療法の新注入物質

肝動脈化学塞栓療法の塞栓方法として、従来はリピオドールと呼ばれる油性造影剤を抗がん剤と混ぜたものを注入して病巣部分に送り届け、さらにゼラチンスポンジを注入して動脈の血流を遮断することで“兵糧攻め”をしていました。ただし、この方法では腫瘍が大きい場合には効果が十分でないという弱点がありました。その弱点を克服するために、油性造影剤の代わりに新たに「抗がん剤溶出性ビーズ」と「血管塞栓用ビーズ」という粒球状の物質が登場し、腫瘍が大きい場合でも対応できるようになりました。海外では、ゼラチンスポンジを使うよりもビーズのほうが肝機能に与えるダメージや合併症が少ないというデータも出ています。

施設によってはラジオ波焼灼療法と肝動脈化学塞栓療法を組み合わせて行うこともあります。たとえば、4cmのがんで手術ができなくても、ラジオ波焼灼療法と肝動脈化学塞栓療法を併用した治療が行われます。また、胃や心臓の近くなど肝臓の端の部分に腫瘍があるとラジオ波焼灼療法は行いにくいのですが、端のほうのがんの場合は、がんに栄養を与える血管も限られるので、肝動脈化学塞栓療法に適しているケースがあります。 肝臓がん治療の究極の目的は、患者さんが平均寿命以上に元気で生きることです。男性であれば80歳ぐらい、女性は87歳ぐらいが平均寿命です。がんを早い段階で見つければ定期的な検査が行われ、患者さんも禁酒や禁煙など体に気をつけるようになるものです。たとえ再発してもラジオ波焼灼療法や肝動脈化学塞栓療法などでの治療が可能であり、また肝炎治療もめざましい進歩をとげているので、長生きは十分に可能です。たとえがんとわかっても、前向きの姿勢で病気と向き合っていただきたいと思います。

プロフィール

土谷薫(つちやかおる)

2000年 日本赤十字社医療センター臨床研究医修了。武蔵野赤十字病院消化器科

2009年 山梨大学医学系大学院先進医療科学修了

2011年 武蔵野赤十字病院消化器科副部長

2015年 ウィーン医科大学消化器内科留学

2017年 武蔵野赤十字病院消化器科副部長復職