膵臓がんの治療

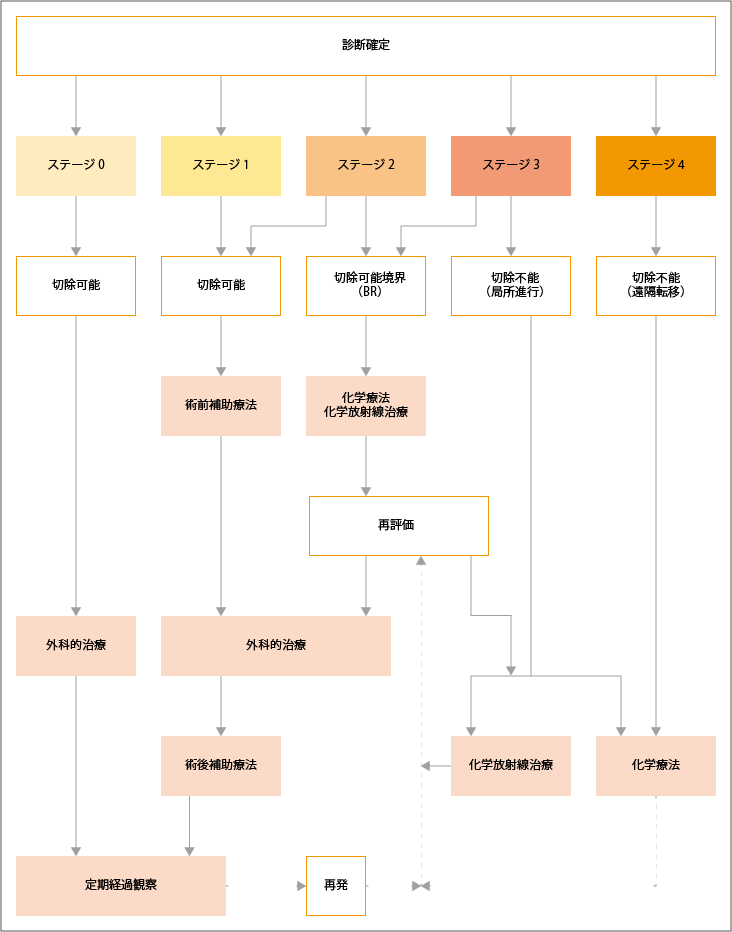

膵臓がんのステージ分類による、治療選択と治療法を紹介します。

膵臓がんの治療選択

膵臓がんの初回治療は、ステージ分類とあわせて、切除可能かどうかにより決定されます。切除可能なステージ0では、手術が選択されます。ステージ1と2で切除可能と診断された患者さんでは、術前補助療法後に手術が行われます。

ステージ2と3で切除可能境界と診断された患者さんでは、化学療法または化学放射線治療後の効果判定によって切除できるかが再評価され、切除可能と診断された場合は、手術が検討されます。

ステージ1、2、3で根治切除が行われた患者さんでは、術後補助化学療法が推奨されています。

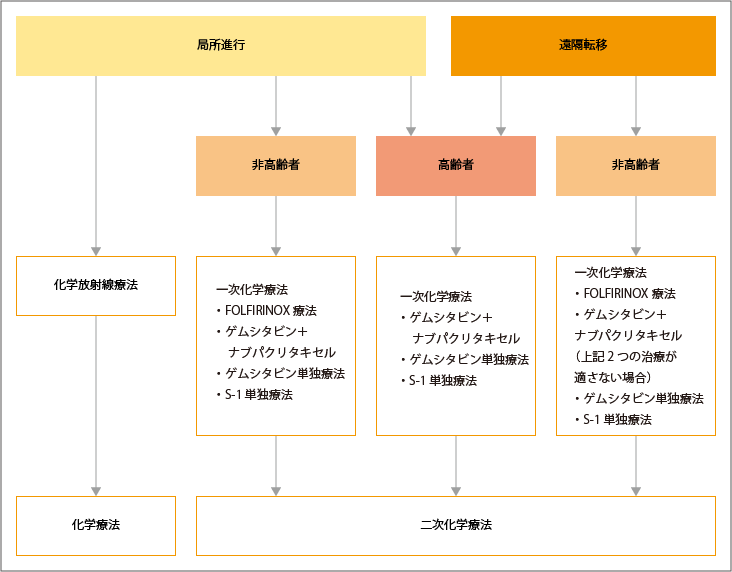

ステージ3の局所進行で切除不能と診断された患者さんでは、化学放射線療法または化学療法が選択されます。遠隔転移があるステージ4と診断された患者さんは、化学療法が選択されます。

その他、ステント療法、バイパス療法、放射線療法、支持療法、外科的治療法など、患者さんの病状により個別に判断され、必要に応じて行われます。

出典:日本膵臓学会 膵臓がん診療ガイドライン改訂委員会編.膵癌診療ガイドライン2022年版.膵癌治療アルゴリズムより作成

膵臓がんの手術

切除可能な膵臓がんに対する治療は、手術が推奨されています。切除可能境界の膵臓がんも、術前補助療法後に治療効果を再評価して、切除可能と診断された場合は、手術が検討されます。

膵臓がんの手術は、体への負担が大きく合併症のリスクもあるため、適切な対処をしてもらえるためにも手術実績の多い施設で受けることが推奨されています。

膵臓がんの手術は、「幽門輪(ゆうもんりん)温存膵頭十二指腸切除術」「亜全胃温存膵頭十二指腸切除術」「膵体尾部切除術」「膵全摘術」があります。

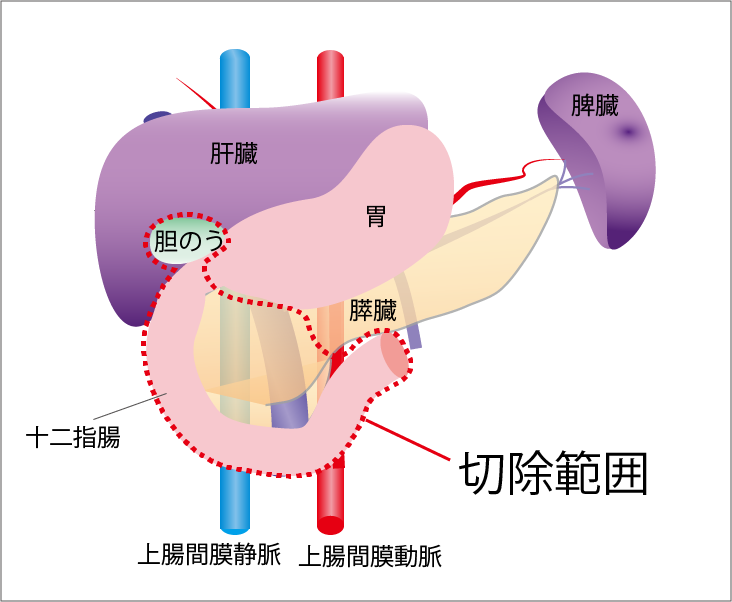

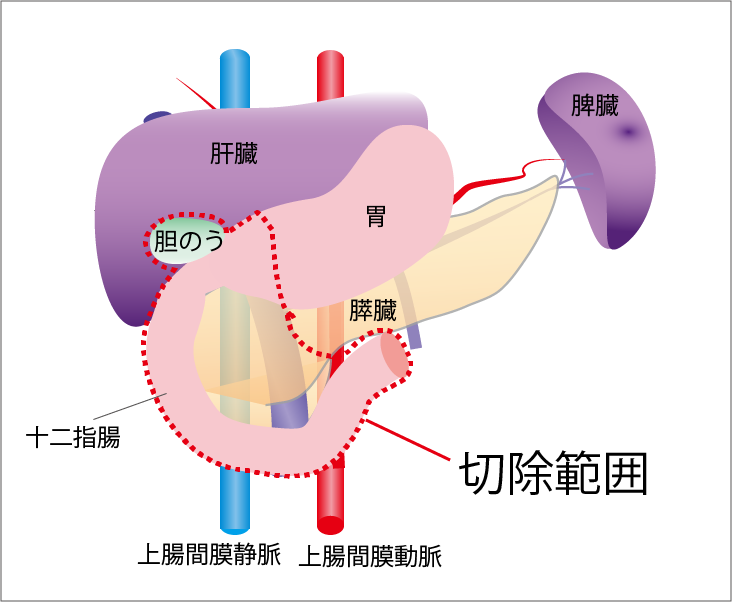

幽門輪温存膵頭十二指腸切除術

幽門輪温存膵頭十二指腸切除術は、膵頭部に病変がある場合に行われる手術です。十二指腸、胆管、胆のうとともに膵頭部を切除します。切除後は、残った膵臓と胆管、胃を小腸とつなぐ再建手術が行われます。

術後、つなぎ合わせた膵臓や胆管から、膵液や胆汁が漏れることがあり、感染症や腹膜炎、出血などの合併症が起こることがあります。また、手術による胃への影響により食事ができなかったり吐き気が起こったりすることもあります。胆汁が溜まることで胆管炎を合併することもあります。

亜全胃温存膵頭十二指腸切除術

亜全胃温存膵頭十二指腸切除術は、膵頭部で胃の近くに病変がある場合に行われる手術です。十二指腸、胆管、胆のう、胃の一部を切除します。切除後は、残った膵臓と胃、胆管を小腸とつなぐ再建手術が行われます。

亜全胃温存膵頭十二指腸切除術でも、幽門輪温存膵頭十二指腸切除術と同様に、術後合併症が起こることがあります。

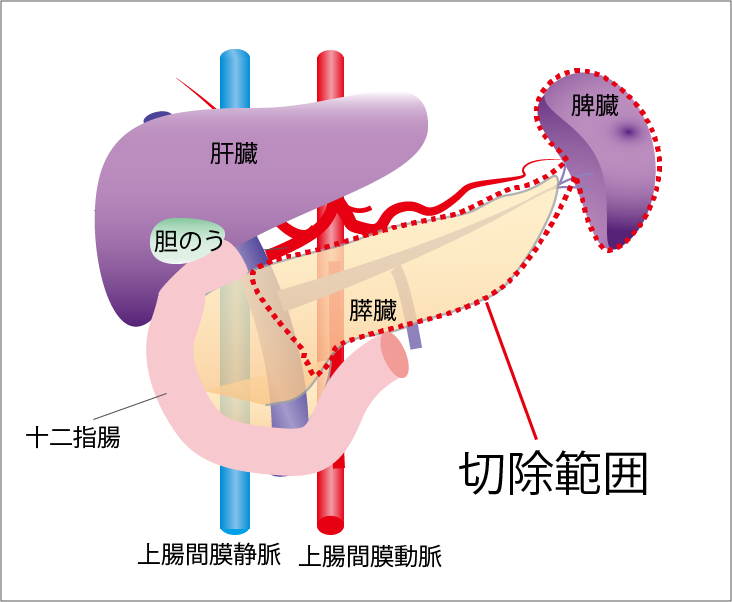

膵体尾部切除術

膵体尾部切除術は、膵体尾部に病変がある場合に行われる手術です。膵臓の体部と尾部、脾臓を切除します。

膵体尾部切除術では、脾臓を一緒に摘出することがあります。その場合、肺炎球菌など細菌への抵抗力が低下するため、葉肺炎球菌ワクチンの接種を受けることもあります。

膵全摘術

膵全摘術は、病変が膵臓全体に広がっている場合に行われる手術です。

膵臓を全摘してしまうため、インスリンや消化酵素の分泌機能が失われます。そのため、糖尿病や消化吸収障害、脂肪肝など合併症が起こることがあります。糖尿病に対してはインスリンの使用、消化吸収障害や脂肪肝に対しては消化剤の使用などで、補助治療が行われます。

膵臓がんの放射線治療

膵臓がんの放射線治療は、根治を目的に行われる化学放射線治療と症状の緩和を目的とした放射線治療があります。

化学放射線治療

化学放射線治療は、抗がん剤による化学療法と放射線治療を組み合わせた治療です。局所進行の切除不能な膵臓がんと診断された患者さんの一次治療の1つとして化学放射線治療は検討されます。

膵癌診療ガイドライン2019年版では、化学放射線治療に用いられる抗がん剤として、フッ化ピリミジン系抗がん剤やゲムシタビンが提案されています。

膵臓がんの化学療法

膵臓がんの化学療法は、手術の前後に行う補助化学療法と、手術不能な患者さんに対する化学療法があります。

補助化学療法

ステージ1と2の切除可能な膵臓がんに対し、手術前に行われる化学療法を術前補助化学療法といい、膵癌診療ガイドライン2022年版では、ゲムシタビン+S-1併用療法を提案するとされています。化学療法により腫瘍が縮小することで、手術可能となる場合もあります。

手術後に行う化学療法を、術後補助化学療法といいます。根治切除が行われた患者さんに対して、術後補助化学療法が推奨されています。膵癌診療ガイドライン2022年版では、S-1単独療法が推奨され、S-1に対する忍容性※が低い患者さんにはゲムシタビンが推奨されています。

※医薬品の明らかな副作用を、どの程度まで許容できるかを示すもの

手術不能な場合の化学療法

局所進行切除不能な膵臓がんでは、化学放射線療法と化学療法単独による治療が提案されますが、患者さんの病態、希望などを考慮したうえで選択されます。

膵癌診療ガイドライン2022年版では、化学放射線療法で使われる抗がん剤は、フッ化ピリミジン系もしくはゲムシタビンを提案するとされています。また、一次化学療法として、FOLFIRINOX療法、ゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法、ゲムシタビン単独療法、S-1単独療法を提案するとされています。治療法は、患者さんの全身状態や希望により選択されます。

また、進行膵臓がんの高齢者に対する一次化学療法では、全身状態や併存疾患を考慮した上で、ゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法、ゲムシタビン単独療法、S-1単独療法を提案するとされています。

出典:日本膵臓学会 膵臓がん診療ガイドライン改訂委員会編.膵癌診療ガイドライン2022年版.膵癌化学療法アルゴリズムより作成

膵臓がんのゲノム医療

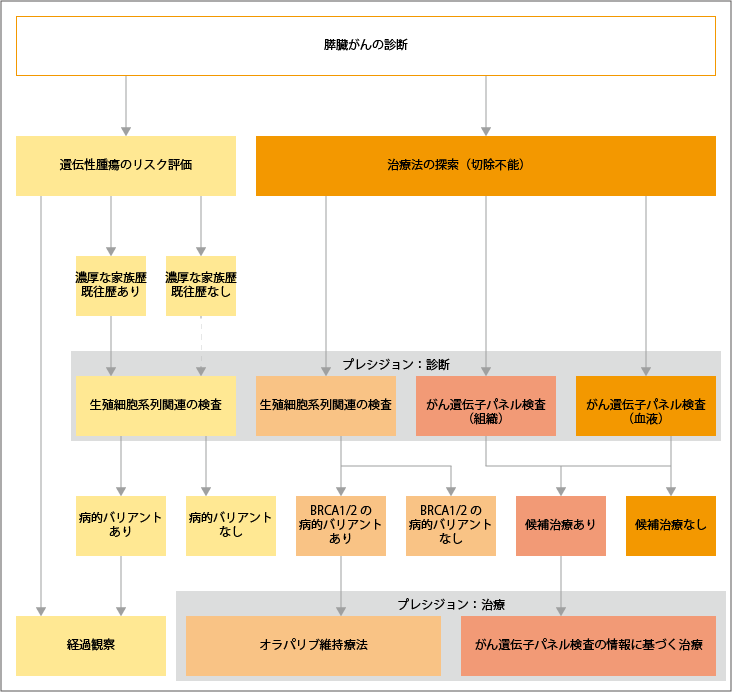

膵臓がんの診断では、家族歴や既往症などから膵臓がん発症リスクの遺伝性リスクが疑われる場合は、遺伝学的検査として生殖細胞関連の検査が行われます。病的バリアントが認めらえた場合は、定期的な経過観察が行われます。

切除不能の膵臓がんと診断された場合は、生殖細胞関連の検査や遺伝子パネル検査が提案されます。生殖細胞関連の検査で、BRCA1/2の遺伝子変化が認められた場合は、オラパリブによる維持療法が検討されます。

また、遺伝子パネル検査で病的バリアントが認められ、病的バリアントを標的とした治療法があれば、治療が検討されます。

出典:日本膵臓学会 膵臓がん診療ガイドライン改訂委員会編.膵癌診療ガイドライン2022年版.プレシジョンメディスンアルゴリズムより作成

参考文献

日本膵臓学会 膵臓がん診療ガイドライン改訂委員会編.膵癌診療ガイドライン2022年版.金原出版