生活・再発

初期治療後の経過観察と生活、再発したときの治療に関して紹介をします。

経過観察と検査

大腸がんの初期治療後は、定期的な経過観察と検査を受けることが大切です。ステージによって検査の方法や期間が異なります。

内視鏡治療後の経過観察と検査

初期治療で内視鏡治療を受けた人は、大腸内視鏡による定期検査を受けます。がんが粘膜内にとどまり、粘膜下層に及んでいないステージ0の場合、切除した断端や吻合部の再発を対象とした定期的な内視鏡検査が行われますが、ほかの臓器への転移・再発を対象とした検査は通常行われません。

ステージ1~3の治療後の経過観察と検査

ステージ1~3で手術を受けた場合、術後3年以内は検査の間隔が短めに設定され、術後5年を目安として定期検査をしながらの経過観察に移行します。肺転移再発と局所再発の頻度が高い直腸がんでは、特に注意して検査と経過観察が行われます。

| 結腸・直腸S状部がん | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 術後経過年月 | 問診 診察 | 腫瘍 マーカー | 胸部CT | 腹部CT | 大腸内視鏡検査 | |

| 1年目 | 3か月 | ● | ● | |||

| 6か月 | ● | ● | ● | ● | ||

| 9か月 | ● | ● | ||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 2年目 | 3か月 | ● | ● | |||

| 6か月 | ● | ● | ● | ● | ||

| 9か月 | ● | ● | ||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | ||

| 3年目 | 3か月 | ● | ● | |||

| 6か月 | ● | ● | ● | ● | ||

| 9か月 | ● | ● | ||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 4年目 | 3か月 | |||||

| 6か月 | ● | ● | 〇 | 〇 | ||

| 9か月 | ||||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | ||

| 5年目 | 3か月 | |||||

| 6か月 | ● | ● | 〇 | 〇 | ||

| 9か月 | ||||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | ||

| 直腸がん | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 術後経過年月 | 問診 診察 | 腫瘍マーカー | 直腸指診 | 胸部CT | 腹部CT 骨盤CT | 大腸内視鏡検査 | |

| 1年目 | 3か月 | ● | ● | ||||

| 6か月 | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 9か月 | ● | ● | |||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 2年目 | 3か月 | ● | ● | ||||

| 6か月 | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 9か月 | ● | ● | |||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 3年目 | 3か月 | ● | ● | ||||

| 6か月 | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 9か月 | ● | ● | |||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 4年目 | 3か月 | ||||||

| 6か月 | ● | ● | 〇 | 〇 | |||

| 9か月 | |||||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | |||

| 5年目 | 3か月 | ||||||

| 6か月 | ● | ● | 〇 | 〇 | |||

| 9か月 | |||||||

| 12か月 | ● | ● | ● | ● | |||

●はステージ1~3の大腸がんで行われ

〇はステージ3の大腸がんで行われ、ステージ1~2の大腸がんでは省略してもよいとされる

大腸癌治療ガイドライン医師用2022年版. 大腸癌根治度A切除後の再発に関するサーベイランスより作成

大腸がん治療後の生活

内視鏡治療後、外科手術後、薬物療法後(中)では日常生活を送るうえでの注意点が少し異なります。

内視鏡治療後の生活

開腹せずに行われる内視鏡治療は、大腸や体への負担が少ないため、通常、治療後約1週間で、これまで通りの日常生活が送れます。内視鏡治療による合併症はまれですが、出血が起きたり、大腸に穴があいたりすることもあります。治療後気になる症状があれば、すぐに医師に相談しましょう。

外科手術後の生活

腹腔鏡下手術は、手術の所用時間は開腹手術より長くなりますが、おなかの傷も小さく痛みも比較的少ないため回復は早くなります。手術後は、通常1~3か月程度でこれまでと同じ日常生活が送れるようになりますが、無理のない範囲で軽い運動を行ったり、こまめに体を動かしたりするようにしましょう。 手術後の食事は、食物繊維の多い食べ物や脂分の多い消化しにくい食べ物は、しばらく避けるようにしましょう。

外科手術では、軟便や下痢といった症状がでることがあり、そのため1日になんども便意を感じることもあります。外出時にはトイレの場所などをあらかじめ調べておくなどすると良いでしょう。

また、直腸がんの場合は、排便や排尿、性機能に関わる神経や筋肉に障害が起こることもあります。そのほか、縫合不全、おなかの張りや腸閉塞などの合併症がでることがありますので、気になる症状があれば、医師に相談しましょう。

薬物療法後(中)の生活

薬物療法を受けた場合、抗がん剤の種類によってさまざまな副作用が起こります。どのような副作用が起こるか、副作用が起こったらどう対処するかなどについて、事前に医師や薬剤師から説明を受け、十分に理解しておくことが大切です。少しでも気になる症状があれば、我慢せず担当医に相談しましょう。

人工肛門(ストーマ)

人工肛門は、肛門が使えなくなった場合に新しく便を排出するために作られる排泄口です。自分の腸の一部をおなかから出して作られます。人工肛門に使われる腸は、小腸と結腸の2つがあります。

小腸を使った人工肛門を小腸ストーマ(イレオストミー)といい、結腸を使った人工肛門を結腸ストーマ(コロストミー)といいます。

人工肛門(ストーマ)には、永久的な人工肛門と一時的な人工肛門の2種類があります。

直腸がんの手術で、肛門を温存できなかったときに作られる肛門が永久的人工肛門です。主にS状結腸を使っておなかの左中腹部に作られます。

一方、肛門の近くの直腸がんを切除した場合、縫合不全などの合併症対策として縫合部に負担をかけないようにするために作られる肛門を一時的人工門といいます。一時的人工肛門の場合、一般的に3~4か月を目安に縫合不全がないことが確認された後、再度大腸をつなぎ合わせる手術を受けると、本来の肛門から排便できるようになります。通常、一時的人工肛門は、小腸や横行結腸を使って造設されます。小腸を使った方が、人工肛門の増設や再度腸管をつなぎ合わせる手術は比較的容易である一方で、大腸を食物が通らず、水分を吸収しづらくなるため脱水に注意が必要になります。横行結腸を使った場合は、こうした心配はありません。

ストーマの管理とケア

ストーマは、英語で「小さな穴」という意味です。文字通り、ストーマは本来の肛門がもつ「便を留めておく機能」はなく、自分の意思とは関係なく便が排泄されます。そのため、ストーマに器具(パウチ)を取り付け、おなかに貼って便を受け止めます。

パウチには防水防臭効果があるため、排泄物が漏れたり臭いがすることはありません。排泄物は、溜まったらトイレに流します。パウチの交換は、3日に1回程度、週に2回くらいが目安です。

外出時の注意点

外出時は、予備のストーマ器具一式を用意しておきましょう。いつでも交換できる準備ができていることで気持ちにも余裕がもてます。また、ストーマ器具を交換しやすい多機能トイレには、シャワーや汚物入れ、着替え用の台などが設置されているので、外出先に多機能トイレがあるかどうか調べておくとより安心です。全国のオストメイト(人工肛門保有者)対応のトイレを調べる検索サービスもあります。

オストメイトJP:https://www.ostomate.jp/

携帯オストメイトJP:http://m.ostomate.jp/

LINEでオストメイトトイレ検索:https://www.ostomate.jp/pg/line

入浴や温泉

ストーマ器具は防水効果があるので、器具をつけたまま入浴できます。排泄物が袋に溜まっていれば、便を捨ててから入浴しましょう。温泉など公衆浴場では、器具が目立たないように折りたたんで固定しタオルで隠すようにすれば目立たず入浴することもできます。

再発・転移大腸がんの治療

初期治療で、がんをすべて切除できていても肉眼で見えないがん細胞が体内に残っていることがあります。こうしたがん細胞が時間を経て大きくなったものが再発がん、リンパや血液の流れに乗って、別の臓器に移りそこで増殖したものが転移がんです。治療した部位でも目に見えないがん細胞が取りきれていなかった場合、同じ部位や近くで再発することもあります。

再発が起こりやすい時期と臓器

再発しやすい臓器は、肝臓、肺、局所、リンパ節、腹膜、骨、吻合部です。局所再発は直腸がんに多いとされています。再発の約86%は3年以内、97%以上は5年以内に見つかっています。

部位別再発率

| 初発再発部位 | 再発率 | 術後経過年数と再発率 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 3年 | 4年 | 5年 | 5年以上 | ||

| 肝臓 | 7.1% | 89.3% | 93.8% | 96.4% | 0.24% |

| 肺 | 5.5% | 79.2% | 89.2% | 95.8% | 0.22% |

| 腹膜 | 2.0% | 91.3% | 93.5% | 95.7% | 0.09% |

| 局所 | 2.0% | 86.0% | 95.7% | 97.9% | 0.04%% |

| 吻合部 | 1.1% | 81.1% | 92.5% | 98.1% | 0.02% |

| その他 | 4.8% | 89.6% | 93.2% | 98.2% | 0.08% |

| 全体 | 18.7% | 85.6% | 91.9% | 96.5% | 0.60% |

大腸癌治療ガイドライン医師用2022年版.資料.大腸癌治癒切除後の初発再発部位別再発率と術後経過年数別累積再発出現率より作成

ステージと再発率

ステージによって、再発率は異なります。ステージ1で治療した大腸がんの再発率は5.7%、ステージ2は15%、ステージ3は31.8%と、ステージが進むにしたがって再発率が高くなります。

ステージと再発率

| ステージ | 再発率 |

|---|---|

| ステージ1 | 5.7% |

| ステージ2 | 15% |

| ステージ3 | 31.8% |

大腸癌治療ガイドライン医師用2022年版.資料.大腸癌治癒切除後のstage別再発率と術後経過年数別累積再発出現率より作成

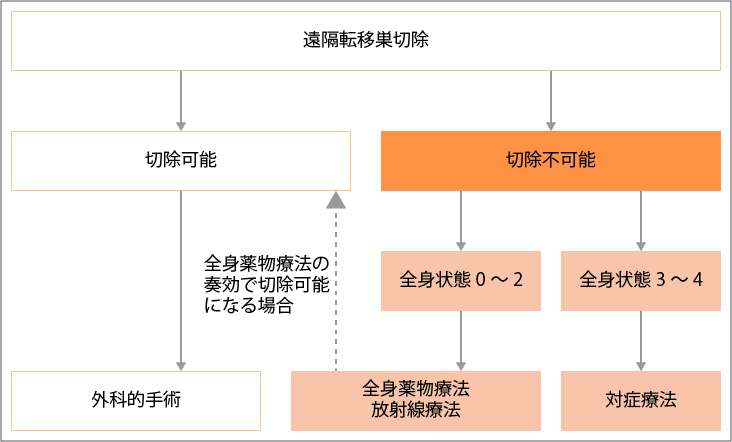

再発・転移性大腸がんの治療方針

再発大腸がんの治療は、予後の向上とQOLの改善を目的として行われます。再発大腸がんの治療は、完全に切除できるなら基本的に手術が推奨されます。肝臓や肺など1つの臓器への再発でも、2つの臓器に転移していても、切除できるかどうかを医師が考慮してその後の治療方針が決定されます。切除不能と判断された場合は、全身化学療法か局所療法、それも困難と判断された場合は、緩和療法が検討されます。再発時には切除不能と判断されても、全身化学療法や局所療法によって、がんが小さくなるなどして切除可能となった場合、手術が検討されます。

再発大腸がんの治療選択

局所再発の治療

吻合部の再発は、手術で切除できるかを医師が検討し、可能なら切除されます。骨盤内の再発では、膀胱、子宮、腟など周囲の臓器と一緒に切除することも検討されます。完全に切除できないと判断された局所再発に関しては、放射線治療と全身化学療法(薬物療法)の単独か併用療法が考慮されます。全身化学療法の効果により、がんが切除できるようになることもあります。その場合は、手術によるがんの切除が検討されます。

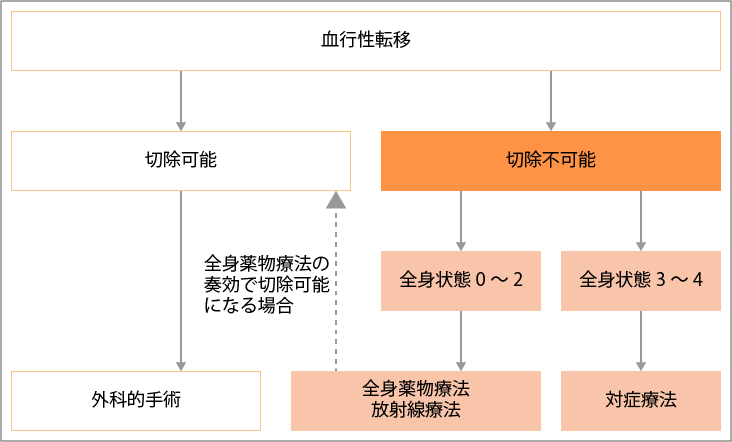

血行性転移の治療

血行性転移は、原発巣のがん細胞が血液やリンパの流れに乗って移動し、遠隔にある他の臓器で増殖したものです。血行性転移の起きやすい部位は、肝臓、肺、リンパ節、腹膜、骨などがあります。

血行性転移の治療選択

肝転移の治療

肝転移の治療は、手術、全身化学療法、放射線療法を中心として行われ、肝動注療法、熱凝固療法などは一般的には推奨されていません。転移巣の数、大きさ、部位、手術後に残せる肝臓機能などを医師が総合的に評価して、切除できるかが判定されます。切除できないと判断された場合には、全身化学療法が行われます。

肺転移の治療

肺転移に対する治療は、手術と全身化学療法があります。転移巣をすべて切除でき、生活に支障をきたさない程度に肺の機能が保たれると判断された場合は、手術が行われます。手術ですべて転移巣が切除できない場合や、肺以外に転移がある場合などでは、全身化学療法が行われます。

脳転移の治療

脳転移に対する治療は、手術と放射線治療があります。脳に重大な神経障害を残さず切除できると判断された場合に、手術が行われます。切除できないと判断された場合は、定位放射線照射、全脳照射のいずれかの放射線治療が行われます。

腹膜転移の治療

大腸の原発巣と同時に腹膜転移が見つかった場合は、原発巣とともにP1、P2切除が推奨されています。P1とは、近くの腹膜にのみ腹膜転移がある場合です。P2とは、遠隔の腹膜に少数の播種性転移がある場合です。

その他の転移の治療

肝臓、肺、脳以外の、副腎や皮膚、脾臓などの臓器への転移に対しても、切除可能かどうか検討が行われます。切除できると判断された場合は、手術が行われますが、他の臓器への転移を伴うことが多く、その場合は全身化学療法か放射線治療が行われます。

切除不能の再発に対する薬物療法

手術で切除できないと診断され、全身状態が良い患者さんには、全身化学療法(薬物療法)が考慮されます。全身状態が良いとは、以下です。

- 自分で歩くことができ、身の回りのことが行える

- 肝臓や腎臓の機能が一定基準内

- 転移・再発がX線、CT、MRIなどの画像検査で確認できる

全身化学療法は、治癒を期待するものではありませんが、予後の延長効果が確認されています。また、全身化学療法が有効で、がんが縮小し切除可能となることもあり、その場合は、手術が行われることもあります。

全身化学療法には、副作用の出やすい薬を使用した強めの治療と使用しない弱めの治療があり、患者さんの全身状態やがんの状態により選択されます。

緩和医療とケア

再発・転移性の大腸がんで手術によりがんが切除できず、全身状態が悪い患者さんでは、対症療法として緩和医療やケアが行われます。

代表的な緩和医療

- 疼痛緩和

- 手術

- 化学療法

- 放射線治療

- カウンセリング

緩和医療は、根治を目指す治療ではなく、症状を和らげることで患者さんの生活の質(QOL)の向上や、現状を維持することを目的としたケアです。手術に対する痛みを和らげること、薬物療法で起こる副作用の症状の予防や対処などを行うことは、体力の回復や治療継続にとっても大切です。最期の医療ではなく、こうした症状があれば、早期から行われています。

緩和医療の中心は、疼痛緩和です。主にモルヒネなど鎮痛薬が使われますが、痛みの原因によっては、神経ブロックや放射線治療が行わることもあります。

緩和医療における手術は、治癒を目的としたものではなく、大腸がんの再発によって腸閉塞なった場合のバイパス手術や人工肛門の造設など、QOLの向上を目指したものです。

参考文献:大腸癌研究会. ”大腸癌治療ガイドライン 医師用 2022年版”.金原出版,2022.