子宮体がんの再発・転移

子宮体がんの経過観察、再発や転移に対する治療法を紹介します。

子宮体がんの経過観察

子宮体がんの治療後に行われる経過観察の目的は、再発の早期発見による予後の改善とQOLの維持向上です。一般的に、丁寧な問診による症状の確認、骨盤内再発診断のための内診が推奨されています。また、これらに加え、腟断端細胞診、経腟超音波断層法検査、腫瘍マーカー検査、胸部X線検査、CTなどの画像検査などが、組み合わせて実施されます。

自覚症状により再発が見つかる場合や、身体的な診察のみで再発が発見されることも多いため、再発の早期発見を目的とした各種検査は、患者さん個々の状態に応じて行われる必要があると考えられています。一方、QOLの維持向上を目的とした経過観察は、長期間にわたって行われることが重要とされています。

子宮体がん治療ガイドライン2023年版では、治療後の経過観察の間隔は、初回治療開始日を起点として、以下が目安とされています。

- 1~3年目:3~6か月ごと

- 4~5年目:6~12か月ごと

個々の患者さんの再発リスクを考慮した上で、胸部X線検査やCTなどの画像検査が適宜検討されます。再発が疑われる場合は、CT、MRI、PET-CTなどの画像検査が行われます。また、経過観察中に早期発見されるためには、腫瘍マーカーの「CA125」が有用とされ、腫瘍マーカー「CA19-9」と組み合わせることで診断率が上昇するという複数の報告があります。一方で、CA125の上昇により再発が見つかった無症状の多くの患者さんは、遠隔転移や腹腔内再発をきたしているため、既存の治療では生存率の改善につながらないという報告も多く、腫瘍マーカーだけに頼るのではなく患者さん個別に検討するべきとされています。

治療後の生活習慣

閉経前に両側付属器摘出手術を受けた患者さんでは、卵巣の欠落症状のほかに、心血管疾患、脂質異常症、骨粗しょう症の発症リスクが高くなる可能性があります。特に45歳未満で両側付属器摘出手術を受けた患者さんでは、乳がんの発症リスクは減少しますが、心血管疾患の発症リスクが高くなります。そのため、生活習慣病がある場合は、生活習慣を改善することが重要となります。

また、遺伝性のがんの一つであるリンチ症候群と診断された患者さんは、子宮体がんのほか、卵巣がん、胃がん、小腸がん、胆道がん、膵臓がん、腎盂・尿管がん、脳腫瘍、皮膚がんなどさまざまな悪性腫瘍が発生する可能性がありますが、必ず発生するとは限りません。子宮体がん治療ガイドライン2023年版では、リンチ症候群家系女性の関連腫瘍の70歳までの累積発生率は、子宮体がん28~60%、大腸がん30~52%、胃がん6~13%、卵巣がん6~14%、小腸がん3~4%と記されています。

そのため、リンチ症候群と診断された患者さんや疑いのある患者さん、その血縁者に対しては、大腸、子宮、卵巣、胃、胆道、膵臓、尿路系などの定期的な検査が提唱されており、特に、大腸がんの発生リスクが高いため、定期的な下部消化管内視鏡検査が推奨とされています。

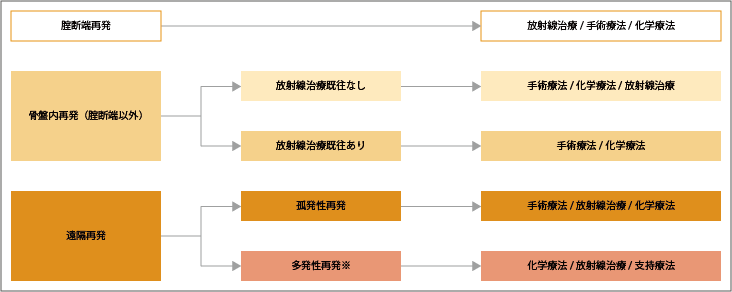

再発子宮体がんの治療選択と治療法

再発子宮体がんの治療選択では、治療効果とともにQOLが配慮されます。再発部位や患者さんの状態により、手術、放射線治療、ホルモン療法、化学療法、支持療法が選択されます。

腟断端再発

切除した子宮の腟側の断端に再発(腟断端再発)した場合は、放射線治療が推奨されています。照射方法は外部照射と膣内照射や組織内照射の小線源治療の併用、またはそれぞれが単独で行われます。完全に切除できると判定された場合は、手術も選択肢の1つとして考慮されます。

骨盤内再発(腟断端再発以外)

腟断端再発以外の骨盤内再発で放射線治療歴がない場合は、手術、化学療法、放射線治療から選択されます。病変を残さず切除可能と判定されれば手術が選択されますが、手術がQOLを損なうと考えられる患者さんに対しては、初回治療で放射線治療が行われていなければ、局所制御や症状緩和を目的に放射線治療も選択肢となります。通常は全骨盤内照射などの外照射が行われますが、化学療法と組み合わせた治療も検討されます。近年では、強度変調放射線治療(IMRT)や体幹部定位放射線治療(SBRT)などの高精度放射線治療も治療選択として検討され、傍大動脈リンパ節の再発などに対して、良好な成績が報告されています。また、腟壁再発による出血や骨転移による痛みの緩和、脳転移による急激な症状の悪化の予防などに対して、放射線治療が有用な場合があるとされています。放射線治療歴がある患者さんに対しては、手術、化学療法が選択肢となります。

多発性再発・遠隔転移

多発性の再発、局所性再発でも前治療や再発部位により手術や放射線治療が行えない場合は、化学療法やホルモン療法が選択されます。化学療法は、治療効果が高ければ副作用も強くなるため、患者さんのQOLへの配慮が必要とされます。子宮体がん治療ガイドライン2018年版では、再発がんに対する化学療法として、AP療法(ドキソルビシン+シスプラチン)やTC療法(パクリタキセル+カルボプラチン)の2剤併用療法、あるいはそれぞれの単剤療法が妥当とされ、患者さんの状態や前治療の内容を考慮する必要があるとされています。ホルモン療法は、血栓症以外には目立った注意点がないため、高齢者や全身状態の悪い患者さんに対して選択しやすい治療法とされています。エストロゲン受容体やプロゲステロン受容体陽性の患者さんに対しては、ホルモン療法も選択肢の1つとなります。

遠隔再発

孤発性の遠隔再発の場合は、手術、放射線治療、化学療法が選択されます。病変を残さず切除できると判定されれば手術が選択されることがあります。前治療で放射線治療を受けていない場合は、腫瘍の制御や症状緩和を目的に、放射線治療が選択されることもあります。

多発性の遠隔再発の場合は、化学療法、放射線治療、支持療法が選択されます。子宮体がん治療ガイドライン2023年版では、再発がんに対する化学療法として「プラチナ製剤を含む化学療法歴がない場合は、TC療法(パクリタキセル+カルボプラチン)の2剤併用療法を推奨、プラチナ製剤を含む化学療法歴がある場合は、レンバチニブ+ペムブロリズマブ併用療法を推奨、プラチナ製剤を含む化学療法歴がありMSI-High、dMMRまたはTMB-Highの場合は、ペムブロリズマブによる治療を提案する」とされています。

出典:日本婦人科腫瘍学会編.子宮体がん治療ガイドライン2023年版.フローチャート5より作成

参考文献:日本婦人科腫瘍学会編.子宮体がん治療ガイドライン2023年版.金原出版