真性赤血球増加症

真性赤血球増加症(真性多血症)の基礎知識、罹患率、症状、治療などをご紹介します。

真性赤血球増加症(真性多血症)とは

真性赤血球増加症は、真性多血症ともいわれ、骨髄増殖性腫瘍のうち、主に赤血球が増えるものをいいます。同じく骨髄増殖性腫瘍の1つである慢性骨髄性白血病は、ほとんどが「フィラデルフィア染色体」の発生により発症します。真性赤血球増加症(真性多血症)は、フィラデルフィア染色体の発生は認められませんが、約95%以上の患者さんで「JAK2遺伝子」の異常が認められます。

1年間に新たに真性赤血球増加症と国内で診断されるのは、10万あたり約2人と推定されています。50~60歳代の男性に多く、ほぼ半数の患者さんが検診などで偶然発見されます。

真性赤血球増加症(真性多血症)の症状

真性赤血球増加症(真性多血症)では、発熱、体重減少、倦怠感、かゆみ、骨の痛みなどの全身症状があらわれます。また、血栓ができやすく100人年あたり5.3回血栓症が起こるという報告があり、血栓症が主な死亡原因となっています。そのため、血栓症の予防が主な治療となります。血栓症のリスク因子は、年齢(60歳以上)または血栓症の既往歴です。血栓症のリスク分類は、2011年と2005年に報告された2つの研究結果に基づき行われます。

真性赤血球増加症(真性多血症)の血栓症リスク分類

| 報告年 | 予後因子 | リスク |

|---|---|---|

| 2011年 | 60歳未満、かつ血栓症の既往なし | 低リスク |

| 60歳以上、または血栓症の既往がある | 高リスク | |

| 2005年 | 60歳未満 血栓症の既往なし 血小板数150万/μL未満 心血管病変の危険因子(喫煙、高血圧、うっ血性心不全)がない 以上のすべての項目を満たす | 低リスク |

| 低リスク群にも高リスク群にも属さない | 中リスク | |

| 60歳以上、または血栓症の既往がある | 高リスク |

2011年の報告は、Barbui T, et al. J Clin Oncol. 2011 ; 29 : 761

2005年の報告は、Tefferi A, et al. Semin Hematol. 2005 ; 42 : 206

出典:造血器腫瘍診療ガイドライン2023年版 第I章白血病 4.慢性骨髄性白血病/骨髄増殖性腫瘍 3.真性赤血球増加症または真性多血症 表5より作成

真性赤血球増加症(真性多血症)の治療

真性赤血球増加症(真性多血症)の予後は比較的良好で、診断から10年以上の生存率は50%とされています。そのため、真性赤血球増加症(真性多血症)に合併する血栓症予防が治療の主体となり、一般的な血栓症のリスク要因である高血圧、脂質異常症、肥満、糖尿病などに対する治療が行われます。

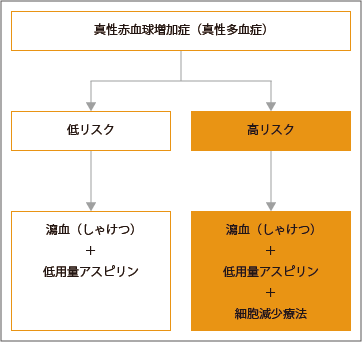

60歳未満かつ血栓症の既往がない(血栓症リスクが低い)患者さんに対しては、瀉血(しゃけつ)と低用量のアスピリンによる治療が行われます。血栓症リスクの高い患者さんに対しては、瀉血と低用量のアスピリンによる治療に加え細胞減少療法が行われます。

瀉血は、静脈から血液を抜き取り赤血球の量を減らすことで血栓をできにくくする治療法です。血液中に赤血球が占める割合(Ht値)が45%未満を目標に、血圧、脈拍などをみながら1回200~400mLの瀉血が月に1~2度のペースで行われます。高齢者や心血管障害がある患者さんでは、血圧や脈拍の急激な変化がないように、100~200mlくらいの少量で、瀉血の回数を増やして行われます。

出血や消化器症状などがない場合は、1日に75ml~100mgのアスピリン内服による治療が行われます。

細胞減少療法は、真性赤血球増加症(真性多血症)の原因となる「JAK2」遺伝子に作用する「JAK阻害薬」という分子標的薬により、血液細胞の数を減らす治療法です。JAK阻害薬の第一選択薬はヒドロキシウレアで、この薬に不耐容もしくは抵抗性であった場合は、ルキソリチニブによる治療が行われます。ヒドロキシウレアには奇形を生じさせる「催奇性」の問題があるため、妊娠中や不妊治療の希望者にはインターフェロンα療法が考慮されることもあります。また長期投与による二次がんの発症リスクが完全には否定されていないため、40歳未満の若年者に対してもインターフェロンα療法が考慮されることがあります。

出典:一般社団法人日本血液学会編. 造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版補訂版.金原出版 第I章 白血病、4慢性骨髄性白血病/骨髄増殖性腫瘍、アルゴリズムより作成

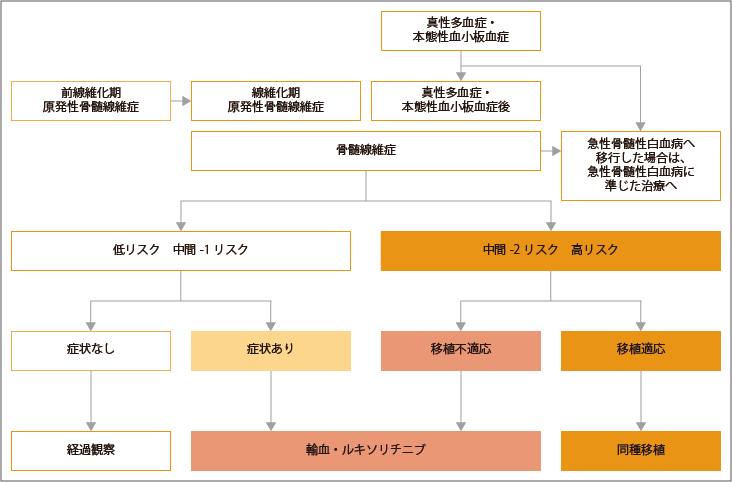

真性赤血球増加症(真性多血症)後に、骨髄線維症に進展した低リスクと中間1リスクの患者さんでは、貧血症状や臨床症状がなければ生存期間は10年を超えるため経過観察が行われます。症状がある場合は、ルキソリチニブによる治療が行われます。ルキソリチニブは、血液系細胞の分化や増殖にかかわる酵素JAK1/2を阻害する分子標的薬です。骨髄線維症の主な症状のひとつである腫れて大きくなっている脾臓を縮小させ全身症状を改善する効果が期待できます。

中間2リスクと高リスクの患者さんに対しては、治癒を目的とした同種造血幹細胞移植により、約50%の患者さんで長期生存が得られるという報告があり、推奨されています。同種造血幹細胞移植が適応とならない患者さんでは、ルキソリチニブによる治療が行われます。

貧血症状に対しては、赤血球輸血やタンパク同化ホルモンによる治療が行われます。

真性赤血球増加症(真性多血症)から急性骨髄性白血病に進展した場合は、通常の急性骨髄性白血病治療に準じて、アザシチジン+ベネトクラクス併用療法もしくは強力化学療法による寛解導入療法を行い、移植可能なら同種造血幹細胞移植が推奨されています。

出典:一般社団法人日本血液学会編. 造血器腫瘍診療ガイドライン2023年版.金原出版 第I章 白血病、4慢性骨髄性白血病/骨髄増殖性腫瘍、アルゴリズムより作成

参考文献:一般社団法人日本血液学会編. 造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版.金原出版

小松則夫.日内会誌 2007; 96: 1382-1389