手術により根治も期待できる早期肺がん、呼吸機能を温存する「縮小手術」という選択肢も

2017.9 取材・文:町口 充

肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。

肺がんはさまざまながん腫のなかでも悪性度が比較的高く、余命が短い傾向にあるといわれてきました。一方、最近では、ごく早い段階の非小細胞肺がん(1A期)については、患者さんの8割以上が完治しています。日本の外科手術の水準の高さと、検診技術の進歩が可能にしています。従来は肺がん検診といえばもっぱら胸部X線検査が行われていましたが、最近は精度の高いCT検査が普及し、X線では写らないごく小さな病変まで拾い出せるようになっています。手術の方法も、かつてのような胸を大きく切り開く開胸手術ではなく、より患者さんの負担の少ない胸腔鏡を使った手術が主流となり、また、小さながんが見つかるようになったのに伴って肺機能を温存するため、切除する範囲を小さくする縮小手術も積極的に行われています。

肺がん手術の7割は「胸腔鏡下手術」

肺がんは、がん細胞の形態によって小細胞肺がんと非小細胞肺がんとに分かれます。そのうち、全体の85%を占めるのが非小細胞肺がんです。

非小細胞肺がんのうち、がんが肺の中にとどまり転移がないか(0‐2A期)、転移があっても限られたリンパ節にのみ認められるがん(2B‐3A期の一部)で、手術による治療が行われます。これらはおおよそ、早期がん(0‐1期)、比較的早期がん(2期)、局所進行がん(3A期)に分けられます。がんの根治のためにはがんを切除する手術が一番の方法であり、手術が可能であればがんを完全に治すことも可能になるのです。

外科治療では体への負担を少なくする低侵襲手術の流れが強まっていますが、それは肺がん治療でも同じです。かつては、開胸手術というと肋骨の離断を伴い、肋骨の間を大きく切開する手術が通常行われていましたが、現在では肺がん手術の7割が胸腔鏡下手術となっています。

胸腔鏡下手術は、体に小さな穴をあけ、そこから胸腔鏡を挿入して切除する方法です。これにより、小さな切開創での手術が可能となり、患者さんの負担を軽減します。一方で、切開創を小さくすることだけでなく、出血を極力抑え、手術時間を効率よく短縮するように細心に努めることも低侵襲化といえます。

肺がん手術の標準術式は「肺葉切除」+「リンパ節郭清」

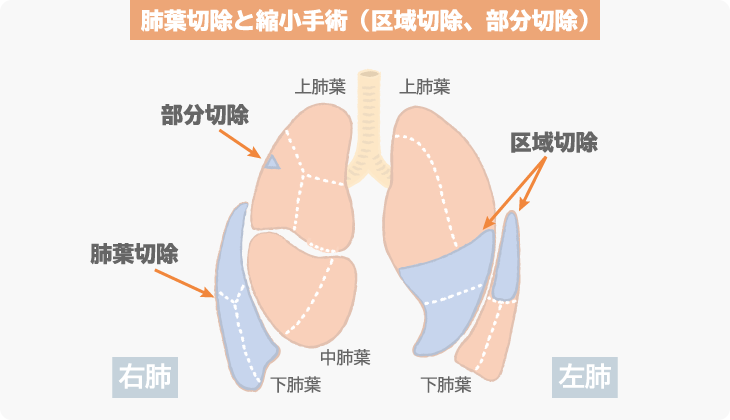

現在の標準的な手術は、肺葉切除+リンパ節郭清です。肺は、右肺が上葉、中葉、下葉に、左肺が上葉、下葉に分かれています。肺葉切除とは、がんがある肺葉をまるごと切除する手術のことです。肺葉を1つだけ切除する場合は、ほかの肺葉が呼吸機能を補うため、さほど大きな支障はありません。また、肺葉ごと切除することにより、目に見えないがん細胞の取り残しを防ぐことができるメリットがあります。

肺がん手術時のリンパ節郭清は、転移の有無にかかわらず、縦隔という左右の肺の間にある心臓や気管などの重要な臓器の集まる部分にあるリンパ節をすべて切除するのが、一般的です。ただし、どの肺葉にがんができた場合に、どのリンパ節に転移しやすいかが、ある程度予測できるようになってきたため、選択的リンパ節郭清として、転移しやすいリンパ節だけを郭清するのが、最近の流れになっています。

たとえば、右肺の上葉にがんがある場合、転移する経路は縦隔上部に向かい、縦隔上部に転移がなければ縦隔下部のリンパ節への転移はほとんどありません。そこで、以前は縦隔の上部下部すべてのリンパ節を切除していたのが、今は縦隔上部のリンパ節のみを切除するようになっています。

肺葉切除よりも小さい範囲を切除する「区域切除」と「部分切除」

一方、肺の切除手術については、小さいがんに対しては切除範囲をさらに小さくした縮小手術が行われてきています。

肺がんの縮小手術には、区域切除と部分切除とがあります。肺は、右肺では10の区域に、左肺では8の区域に分かれており、区域切除とは、このように分かれている区域の単位でがんを取り除く方法です。部分切除とは、がんを中心に楔形に切除する方法で、いわばがんをくり抜くようにして取り除く方法です。いずれの方法も切除範囲が肺葉切除より小さく、患者さんの体への負担を軽減できると考えられています。

では、肺葉切除と縮小手術では、どちらの治療効果が高いのでしょうか。実際、腫瘍径が3cm以下の非小細胞肺がんについて、肺葉切除と縮小手術を比較する臨床試験がかつて行われましたが、このときの試験では、縮小手術をすると肺葉切除より局所再発率が3倍高くなるとの結果が出ました。肺機能の温存はできても根治性は劣るというこの結果を受けて、たとえ小さな肺がんであっても、肺葉切除が標準的な手術方法となっているのです。

CT検査の進歩で見つかるようになった「すりガラス濃度」病変への治療

ところが現在は、CT(コンピュータ断層撮影)検査が進歩したことによって、手術方法の選択に変更が求められています。

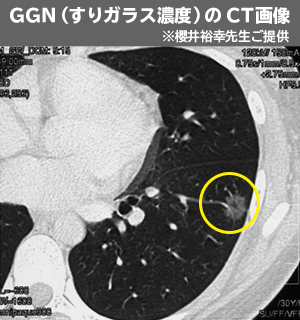

CT検査の登場で見つかるようになったのが「すりガラス濃度(すりガラス陰影、GGN: Ground-Glass Nodule)」と呼ばれる病変です。血管や気管支がしっかり透視できる程度の淡い濃度上昇のことで、X線検査では捉えられませんが、CT検査の画像には、曇ったすりガラスのように淡くぼやけて写ることからこう呼ばれます。GGNとして見つかった病変は、がんが組織を破壊して進展する、いわゆる「浸潤」がない状態が予測され、ごく早期のがんである場合が多いことがわかってきています。そのため、縮小手術を行った場合でも、局所再発を防ぎ根治が可能であると考えられ、最近では、すりガラス濃度病変に対して、肺葉切除ではなく区域切除や部分切除を行う施設が増えてきています。

ただし、GGNで見つかった病変は必ずしもがんであるとは限りません。がんとは無関係な炎症性の疾患でも同じような陰影が現れるからです。炎症などで陰影が出ているのであれば、次回のCT検査では陰影が消えていることもあります。また、陰影は将来的にはっきりとしたがんに成長する可能性がある一方で、年月を経てもそのまま変化しないというタイプもあります。

このため、GGNの陰影を認めた場合は、まず経過観察を行います。経過を観察する間に、陰影が大きくなってきている、陰影に濃い部分が出てきたなどの兆候があれば、がんが強く疑われることになります。これまでの例では、最初にGGNの影が見つかってから6年間の経過を経て手術となったケースもあります。

がんが大きかったり転移があったりする場合は「術後化学療法」

非小細胞肺がんの手術をして腫瘍径が2cm以下だった場合(0‐1A2期)には、基本的に手術のみで治療は終わります。一方、腫瘍径が2cmを越える場合(1A3期)ではリンパ節に転移がなかった場合にも、術後化学療法が行われます。これは、手術でがんを取り除いた後に、体内に残っているかもしれない微小ながん細胞を抗がん剤でたたくことで、がんの再発予防を目指す治療です。

UFT(一般名:テガフール・ウラシル)という薬を2年間内服するのが、現在の標準治療です。これにより、再発予防の効果は5%上がるという臨床試験の結果が出ています。これは、100人が術後補助療法を受けたとすると、受けなかった場合に再発していた5人について再発を防ぐことができることを示しています。

現在、胃がんなどで用いられているTS-1(一般名:テガフール・ギメラシル・オテラシル)という内服薬もこの治療に有効なのではないかと、両者を比較した臨床試験が行われています。UFTは2年間の服用ですが、TS‐1は1年間の内服と、期間が短いメリットがあります。

肺がん術後にリンパ節への転移が明らかになると、がんの大きさとリンパ節転移の状況によって2期、3期と判定されることがあります。その場合は、シスプラチンを中心とした併用療法による術後化学療法が行われます。現在はシスプラチン+ビノレルビンの治療が一般的です。

高齢者などには、手術適応でも手術できないケースも

肺がんで手術が適応の患者さん(0‐3A期の一部)でも、実際には手術ができないケースがあります。

その1つが、持病(併存症)を抱える場合です。たとえば、心筋梗塞などの既往があり心臓の機能が落ちている場合には、手術が選択できないこともあります。あるいは認知症により手術は勧められないというケースもあります。

そのような理由で手術が受けられないという患者さんに対しては、同じ局所治療である放射線治療が代替の治療として検討されます。また、その場合、気管支鏡を用いた光学力学的治療(PDT)や、やはり気管支鏡を用いてレーザーでがん細胞を焼灼するレーザー治療を実験的治療として選択する方法もあります。

高齢になるほど、持病をもつ率は高まります。ただし、最近の高齢者は10年前と比べると臓器年齢が10歳ほど若いともいわれており、高齢でも体力に余力があれば十分に手術が受けられるわけで、年齢だけで手術は不可とはいえない時代になってきています。

実際、70歳以上の肺がんの患者さんが増加し、2014年のわが国のデータでは1年間の肺がんの切除例の半数以上は70歳以上です(胸部外科学会調査)。同じデータで、80歳以上の切除例も全体の10%以上になっています。

ただし、例えば体力的に予備力があっても、高齢者の場合、肺を一部でも取るわけですからやはり呼吸機能は一定程度低下してしまいます。手術で根治を目指し天寿を全うするつもりだったが、手術後は行動力が落ちて外出する気力も失せてしまった、となっては元も子もありません。

身体面や活動面にさまざまな背景をもつ高齢者については特に、その人がどのような生活を送りたいかなど、状況を見据えた治療選択が大切になってきます。

X線だけでなく、年に1度はCT検査を受けてほしい

小細胞肺がんは、たとえ早期で見つかっても、あっという間に全身にひろがってしまうがんの1つで、手術の適応になることはあまりありません。それでも、まれですが手術できるケースがあり(0‐1B期)、リンパ節に転移がなければ手術で根治できる可能性があります。

通常、小細胞肺がんでは、限局型であるなら、治療の中心は抗がん剤治療と放射線治療の併用です。進展型という転移が生じているケースでは、抗がん剤治療と緩和ケアが治療の中心となります。

小細胞肺がんは喫煙との関係が深いがんで、喫煙者が減れば病気も減っていきます。一方、非喫煙者が罹患する率が高い非小細胞肺がんは、早期に見つければ手術で治る病気です。ただし、現在、国が40歳以上の人に推奨している肺がん検診は胸部X線検査と喀痰細胞診であり、これだけでは早期のがんが見落とされる可能性があります。できれば年に1回ぐらいはより精度の高いCTによる検診を受けてほしいものです。

プロフィール

櫻井裕幸(さくらい ひろゆき)

1997年 JA長野厚生連佐久総合病院出向

1998年 山梨医科大学医学部附属病院第2外科医員。国立がんセンター中央病院外科レジデント

2001年 国立がんセンター中央病院呼吸器外科がん専門修練医(チーフレジデント)

2003年 山梨大学医学部附属病院第2外科助手

2004年 山梨県立中央病院外科医長

2007年 東京都済生会中央病院呼吸器外科副医長

2009年 国立がんセンター中央病院呼吸器外科医員

2010年 同医長

2016年 12月より現職