基礎知識

多発性骨髄腫の罹患率、症状など基礎知識をご紹介します。

多発性骨髄腫とは

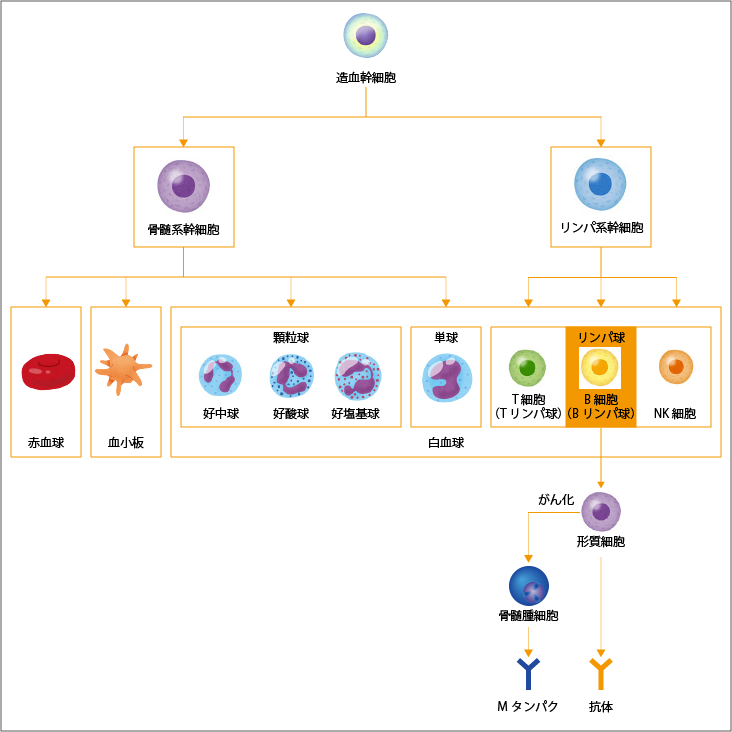

多発性骨髄腫は、免疫細胞(リンパ球)の仲間であるB細胞が成熟することでできる「形質細胞」ががん化し、高カルシウム血症、腎障害、貧血、骨病変などの症状が起きる病気です。形質細胞ががん化した骨髄腫細胞が増殖すると、正常な造血機能が抑制され、血球が減少してさまざまな症状が起こります。正常な形質細胞は、体内に侵入した細菌やウイルスを攻撃する「抗体」を作りますが、がん化した形質細胞はこれらを攻撃できない「Mタンパク」という異常な抗体を作り出します。Mタンパクが増加すると、さまざまな症状が起こります。また、骨髄腫細胞により破骨細胞が刺激され、骨が破壊されて起こる症状(骨症状)も多発性骨髄腫の特徴の1つです。

多発性骨髄腫の罹患率

国立がん研究センターのがん統計2023年によると、2019年に新たに多発性骨髄腫と診断された人は、7,591人でした。患者数は50代から徐々に増えはじめ、年齢とともに高くなっていました。2013年~2014年にがんと診断された人全てで見た5年相対生存率(がん診療連携拠点病院等)は、67.5%でした。多発性骨髄腫については、地域がん登録における5年相対生存率(2009〜2011年診断例)が42.8%だったというデータが示されています。

※各がんのがん罹患率、生存率の最新情報は、がん情報サービス「がんの統計」をご参照ください。

多発性骨髄腫の症状

形質細胞ががん化すると、骨髄腫細胞の増殖による血球減少、Mタンパクの増加、破骨細胞の活性化によりさまざまな症状が起こります。

血球減少

赤血球が減少すると、貧血により息切れや倦怠感が起こります。血小板が減少すると、血が止まりにくくなったり出血が起こったりします。白血球が減少すると、感染症にかかりやすくなります。

Mタンパクの増加

Mタンパクが増加すると、正常な抗体は減少し、肺炎などの感染症にかかりやすくなります。また、Mタンパクが血液中に増加すると、血液がドロドロになって血液循環が悪くなり、Mタンパクが腎臓に沈着すると、腎機能が低下します。

破骨細胞の活性化

骨髄腫瘍が破骨細胞を活性化すると、骨が破壊されます。破壊された骨のカルシウムが血液中に溶け出すと、高カルシム血症が起こります。また、骨がもろくなることで起こる骨折、脊髄の圧迫による疼痛、手足のしびれ、まひ、排尿排便障害なども起こります。

参考文献:一般社団法人日本血液学会編. 造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版.金原出版

がん情報サービス.冊子「がんの統計」2023