ステージ4の大腸がん治療、手術、化学、放射線療法の選択 原発巣、転移巣で手術できる場合とできない場合の見極め

2017.11 取材・文:村上和巳

大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。

大腸がんのステージ4とはどんな状態なのか。遠隔転移巣の切除ができるかどうか、原発巣の切除ができるかどうかをどのように見極め、その結果の治療選択はどのようなものなのか。手術と化学療法、放射線療法の組み合わせに関して解説します。

大腸がんのステージ4の状態と治療選択

通常、がんの進行度を表すステージは、「原発巣」と呼ばれるがんが最初に発生したがんの大きさ、リンパ腺を通じてがんが転移したリンパ節の場所や個数、他の臓器への転移の有無で決定されます。

大腸がんでは、がんの原発巣からかなり離れたリンパ節、血液の流れにのって肝臓や肺、骨などに遠隔転移した「転移巣」がある場合と、腹膜にがん細胞の種がまかれたように転移する腹膜播種がある場合にステージ4と判定されます。大腸がんの場合、血流がまず集まる肝臓に転移しやすくなります。次いで肺に転移することが多くあり、さらに進行すると骨や脳など全身の臓器に転移を起こしていきます。

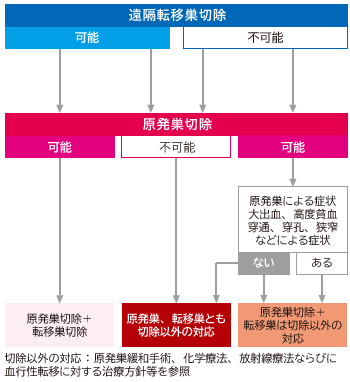

そのため、ステージ4の大腸がんの治療方針では、原発巣と転移巣それぞれの状態を検討した上で、全身に対してどのように治療をするべきかを検討します。

一般的には原発巣も転移巣も全て切除できる場合は、治癒をめざすことが基本原則です。大腸にある原発巣がそれほど広がっておらず、肝臓や肺への転移も1~2個、肺転移では片方の肺のみなどという場合などは、完全切除が可能な症例です。しかし、原発巣、転移巣の全てを手術で切除するかの判断基準は、医療機関によってもやや異なる可能性があります。

また、原発巣、転移巣ともに手術で切除できると思われても、転移巣周辺では画像診断では見えにくい極めて微小な転移が既に散在している可能性が否定できません。そのため、手術前や後に化学療法を行なうことが多くあります。術前か術後の選択に関しては、日本だけでなく欧米の大腸がんに関する治療ガイドラインでも、確固として決められた順序はまだ一元化されていませんが、ステージ4の大腸がんで手術を行う場合は、手術のみで終わらず、その前後に化学療法や放射線療法など異なる治療を組み合わせることが非常に重要と記載されています。

原発巣と転移巣の状態を見極めた治療選択

原発巣、転移巣ともに切除できる患者さんの場合、手術が検討されます。しかし、手術を決定した段階で、画像診断では見えない小さな転移が既にどこかにあることが多く、ステージ4で手術できたとしてもおおむね7~8割は再発します。そのため、手術にあわせて化学療法も行われます。

現時点ではステージ4の大腸がんで手術後の再発予防を目的に化学療法を行うことが、生存期間の延長につながるという明確なエビデンスはありません。再発予防として化学療法を行った場合と行わなかった場合を比較して、生存期間に明確な差があったかどうかという十分な研究の結果が揃っていませんが、初期に行われた小規模の比較試験では肝転移の切除後の化学療法で再発率が減る可能性がありそうだという研究報告はあります。

また、ステージ3の大腸がんでは手術後の再発予防で化学療法を行うことが生存期間の延長につながるという報告があり、日本の大腸がんガイドラインでもステージ3までは手術後の化学療法が生存期間の延長に寄与するとして推奨されており、ステージ4でもステージ3に準じて治療が行われることが考慮されます。

原発巣と転移巣のどちらかだけが切除可能の場合は、手術を選択せず、化学療法による進行を抑える治療となります。手術も患者さんに負担をかける治療法ですので、実施する以上はやはり全て切除しきることを基本に行うものだからです。

ただし、転移巣は切除できないが原発巣は切除した方がいい場合もあります。大腸がんでは、他のがんに比べ症状が出やすいのが特徴です。原発巣の影響で腸管が狭くなり排便が困難になる、出血するなどの症状が起きます。こうした場合は原発巣を切除し、転移巣に対しては化学療法や放射線療法を行います。しかし、現在では症状もないのに、ステージ4の大腸がんで原発巣だけを切除することは一般的に行われなくなりつつあります。

また、転移巣のみが切除できる場合で、原発巣が切除できない場合にも、先に転移巣だけを手術をすることで化学療法の開始が遅れ、その間に原発巣が大きくなり、症状が出てしまう可能性があるので、一般的には手術は行いません。

原発巣と転移巣とも切除できない場合は、化学療法や放射線療法による治療となります。

| 遠隔転移巣切除 | 原発巣切除 | 原発巣による症状 | 治療選択 |

|---|---|---|---|

| 可能 | 可能 | 原発巣+転移巣切除 | |

| 不可能 | 可能 | ある | 原発巣切除+転移巣は切除以外の対応 |

| ない | 原発巣、転移巣とも切除以外の対応 | ||

| 可能 | 不可能 | 原発巣、転移巣とも切除以外の対応 | |

| 不可能 | 不可能 | 原発巣、転移巣とも切除以外の対応 |

最近では高い治療成績が報告されている新しい抗がん剤や分子標的薬も登場し、当初手術が不可能と判断された患者さんでも、化学療法を行ったことでがんが小さくなったり、一部が消失することもあります。そうした場合では、残ったがんを手術で切除する選択肢もあります。

手術前の化学療法が生存期間の延長に寄与するという明確なエビデンスはありませんが、画像診断では確認できない微小な転移巣を化学療法で制御し、より良い状態に持ち込んでから手術をしたいという考えに基づいています。

肝転移の状態は、「肝転移巣が4個以下で最大径が5cm以下(H1)」と「肝転移巣が5個以上で最大径が5cm超(H3)」、それ以外(H2)の3つに分類され、対応が異なります。「肝転移巣が4個以下で最大径が5cm以下」で、完全にがんが切除可能で肝臓の機能が温存できる場合は、手術を行った後、多くの場合は化学療法を行います。当院の場合にはH1以外は、化学療法を短期間実施し、その後手術を検討します。

肺転移でも化学療法を行ってから手術をすることが多くあります。これは肝転移がある大腸がんの場合は、大腸と肝臓が隣接しているので1回の手術で原発巣と転移巣の切除が可能なのに対し、肺は大腸から離れているため、原発巣と転移巣の切除を同時に行えません。原発巣を切除後に転移巣の切除となるため、この間のがんの進行を抑えるため、化学療法を行います。

ステージ4の大腸がんで肛門を温存する手術をしたい直腸がんの患者さんの場合、温存した部分からの再発の懸念などを考慮すると、手術前にできるだけがんを制御しておくために化学療法を行うことがあります。

| H0 | 肝転移を認めない |

|---|---|

| H1 | 肝転移巣が4個以下で最大径が5cm以下 |

| H2 | H1、H3以外 |

| H3 | 肝転移巣が5個以上で最大径が5cm超 |

緩和ケアはステージにかかわらず、必要に応じた治療選択の1つ

緩和ケアは、手術、化学療法、放射線治療の選択肢がすべて尽きた時に、がんに伴う痛みを医療用麻薬でコントロールすることなどを緩和ケアと思っていらっしゃる方が非常に多いようです。

しかし、がんを取り除く、あるいは縮小させるための治療以外の治療は、全て緩和ケアと言えると思います。化学療法に伴う症状、例えば吐き気を抑える治療、痛みを抑える治療や精神的不安の解消など、これら全てが緩和ケアです。ステージ4以外の大腸がんでも必要があれば日常的に行われている治療です。

緩和ケアという言葉について、患者さんをサポートする治療、あるいは体調を整える治療と置き換えて考えるとわかりやすいと思います。がんによる症状が強くて化学療法を行うのが難しい場合に、緩和ケアをしっかり行うことで体調が回復し、化学療法が実施できたというケースもあります。

ステージ4と診断された直後に手術や化学療法、放射線治療とともに積極的に緩和ケアを開始した場合とそうでない場合では、緩和ケアを併用した患者さんの方が長生きできたという研究報告もあります。

薬を使った治療だけが緩和ケアではありません。痛みや症状に対する身体的苦痛を和らげる治療。不安や抑うつ、不眠などの精神的苦痛。仕事や家庭の問題など社会的苦痛。患者さんをとりまく、様々な苦痛を和らげるのが緩和ケアです。そのため、医師、薬剤師、看護師、歯科医、栄養士、作業療法士、臨床心理士など多くの医療関係者によるチームでサポートすることが重要と考えます。

ステージ4でも、手術、化学療法、放射線治療、緩和ケアと複数の治療選択があります。抗がん剤が非常に有効な場合には手術が可能になることもあります。患者さんの状態や希望に沿いながら、最適な治療を選択し、上手にがんと付き合っていくことが重要です。

プロフィール

設樂紘平(したらこうへい)

2002年 ⻲⽥総合病院

2005年 三沢市⽴三沢病院

2008年 愛知県がんセンター中央病院

2012年 国⽴がん研究センター東病院