大腸がんの「抗がん薬治療」治療の進め方は?治療後の経過は?

- 吉野孝之(よしの・たかゆき)先生

- 国立がん研究センター東病院 消化管内科医長

1971年千葉県生まれ。95年、防衛医科大学校卒業後、同大病院研修医。97年より国立がんセンター中央病院・臨床検査部・病理部研修医、国立がんセンター東病院(当時)・内視鏡部消化器内科研修医、非常勤医師を経て、2002年、静岡県立静岡がんセンター消化器内科副医長に就任。05年に渡米し、メイヨ―・クリニックなどで学ぶ。07年国立がんセンター東病院・内視鏡部消化器内科医員、現職に至る。JCOG PRC医学審査委員。日本臨床腫瘍学会、KRAS遺伝子変異検討委員会委員、日本腫瘍学会ガイドライン作成委員会委員ほか。

本記事は、株式会社法研が2012年6月26日に発行した「名医が語る最新・最良の治療 大腸がん」より許諾を得て転載しています。

大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。

抗がん薬でがんの進行、再発を防ぐ

手術のあとに、抗がん薬を用いて再発予防を狙うのが術後補助化学療法です。一方、手術のできない進行・転移がんの患者さんに対しては、がんを縮小させたり増殖を抑えたりすることを目的に、化学療法が行われます。

術後補助化学療法

大腸がんは手術で完全にがんを取りきれるがんですが、見えないがん細胞が残っていて、それが一定の期間をおいて再発することがあります。そうした見えないがん細胞を、抗がん薬によって、再発を予防する治療が「術後補助化学療法」です。治療は手術のあと十分に体力が回復してから行い、およそ手術後4~8週の間に始めるのが一般的です。

大腸がんの再発率は進行度によっても異なりますが、大腸癌(がん)研究会による調査では平均で17%です。わが国の手術は精度が高いといわれていますが、それでも、ステージIIIでは30.8%、100人中30人の患者さんが再発していることになります。これらをできる限り減らすのが、術後補助化学療法の目的です。

再発のリスクが高いステージIIでも行うことがある

現在、術後補助化学療法の対象となっているのは、ステージIII(リンパ節に転移がある)の患者さんです。結腸がん、直腸がんは問いません。ステージIIIの患者さんに対しては、術後補助化学療法によって、明らかに再発率が減ることが臨床試験によって実証されています。

ステージII(がんが大腸の壁に広がっている)の患者さんについては、はっきりとした再発予防効果は立証されていません。ただし、再発のリスクが高いと考えられる患者さんに対しては行ったほうがよいというのが、今の一般的な考え方です。

治療に関してガイドライン上は年齢の制限はありませんが、当施設では年齢や全身状態を考慮して行います。一般に高齢になるにしたがって効果は出にくく、副作用は出やすくなります。そこで、高齢の患者さんにはその点をよく説明し、相談をして決めるようにしています。

全身状態としては肝臓や腎臓(じんぞう)の機能が落ちていないこと、白血球や赤血球の数が維持され、免疫機能が十分あること、手術後の合併症が重くないことなどを確認します。

●大腸がん術後補助化学療法の標準治療

| mFOLFOX6療法 | XELOX療法 | |

|---|---|---|

| 薬の組み合わせ | フルオロウラシル+レボホリナートカルシウム+オキサリプラチン | カペシタビン+オキサリプラチン |

| 用法 | 持続静注 | 経口+静注 |

| 静注ポートの設置 | 必要 | 原則不要 |

| 通院 | 2週間に1回 | 3週間に1回 |

●術後補助化学療法の適応

| ・ステージIIIの結腸がん、直腸がん |

| ・再発リスクが高いステージIIの大腸がん |

| ・主要な臓器(肝臓・腎臓(じんぞう))の機能が維持されている |

| ・白血球、赤血球数が安定して免疫機能が落ちていない |

| ・術後の合併症から回復している(合併症がない) |

●このような場合は再発の可能性が高い

| (1)がんが周囲に浸潤(しんじゅん)していて、他臓器まで入り込んでいる |

| (2)手術が不十分でリンパ節郭清(かくせい)が的確に行われていない |

| (3)病理検査の結果が悪性度の高い種類のがん(低分化腺(せん)がん)である |

| (4)血管、リンパ管にがんが入り込んでいる(脈管侵襲(しんしゅう)、リンパ管侵襲) |

| (5)腸閉塞(へいそく)や腸穿孔(せんこう)(腸に孔(あな)があく)がある |

| (6)リンパ節にがんが転移している |

FOLFOX療法とXELOX療法が世界標準

現在のがんの化学療法は、複数の薬を用いる「多剤併用療法」が主流で、大腸がんでも、やはりいくつかの薬を組み合わせて治療します。

大腸がんの術後補助化学療法で柱となる薬(キードラッグ)は、フルオロウラシル系の抗がん薬、フルオロウラシル(商品名5‐FUなど)です。通常はフルオロウラシルの作用を強める活性型葉酸製剤のホリナートカルシウム(商品名ロイコボリン、ユーゼル)またはレボホリナートカルシウム(商品名アイソボリンなど)という薬とともに使われます。

現在、世界的に大腸がんの術後補助化学療法の標準治療となっているのは、フルオロウラシル+レボホリナートカルシウム+オキサリプラチン(商品名エルプラット)を組み合わせたFOLFOX療法と、カペシタビン(商品名ゼローダ)+オキサリプラチンを組み合わせたXELOX療法の二つです。FOLFOX療法は2009年8月、XELOX療法は2011年11月に健康保険適用となっています。

当施設は、世界の標準治療を採用しているので、当然ながらこれら二つの組み合わせのいずれかを行うことが原則です。FOLFOX療法に関しては、mFOLFOX6療法(mはModified;修正の略)と呼ばれる組み合わせを用いています(FOLFOX療法は、薬の投与量や投与スケジュールによって1~7までバージョンがあります。当施設ではmFOLFOX6療法を採用)。

FOLFOX療法、XELOX療法のどちらを選ぶかについては、副作用や投与法などから、患者さんに合うほうを提案し、患者さんとともに検討して決定します。ただし、副作用や体調などからどうしても一種類の抗がん薬での治療を希望する場合には、フルオロウラシル単独で治療することもあります。

なお、標準治療という言葉に対して、よく患者さんが勘違いしていることが多いので、改めて確認しておきたいと思います。患者さんのなかには「月並みな治療ですか?」と聞いてくることがままありますが、標準治療とは、「さまざまな研究で治療効果が実証された、現時点で世界で最も信頼性の高い治療」です。その標準に沿って治療を行うべきだと、私たちは考えています。

30人の再発を23~24人に減らせるFOLFOX療法

FOLFOX療法による再発の予防効果は、ステージIIIでは約2割と報告されています。つまり、100人中30人が再発するところを23~24人にまで減らすことができることになります(MOSAIC試験)。

一方、XELOX療法については、FOLFOX療法と直接比較した試験はありませんが、ほかの試験の結果などから、有効性は変わらないと考えられています。

また、今最も注目されているがんの治療薬に、分子標的薬がありますが、現在のところ術後補助化学療法では有効性が認められていないので、使われません。

治療期間は6カ月遂行することを目指す

術後補助化学療法の目標は、治療の完遂、つまり決められた用量、回数をすべて終えることです。患者さんによっては副作用が強く出てしまうことがありますが、一定の治療効果を上げるためには、決められた期間やり遂げることが原則です。

FOLFOX療法、XELOX療法ともに、治療期間は6カ月です。現在、これを3カ月間に短縮した臨床試験が、日本、イギリス、アメリカなど6カ国共同で行われています。この背景には、6カ月完遂する患者さんが7割程度という現状でも、全体の予後が悪くないため、6カ月ではなく3カ月間投与にしても、それなりの効果が得られるのではないかという予測があります。

進行・転移がんの全身化学療法

がんが進行していて手術ができなかったり、一度、手術をしたあとに再発・転移がおこり、再手術が難しかったりした場合、抗がん薬を使ってがんの増殖を抑えて延命効果を期待する化学療法が行われます。

歩行が可能で身のまわりのことができる、転移や再発が画像検査で確認できる、肝臓や腎臓の機能が低下していないといった条件を満たしている患者さんが対象となります。ただ、前述したように高齢になるほど副作用が強くなり、効果が下がる傾向があるので、高齢の患者さんの場合は事前によく説明し、治療を受けるかどうかを決めていただきます。

大腸がんにおいて、全身化学療法の進歩には目覚ましいものがあります。15年ほど前までは全身化学療法による延命効果は半年ほどで、わが国で使える薬は非常に限られてもいましたが、ここ10年余りの間にさまざまな薬が登場し、患者さん一人ひとりの状態や希望に応じた個別化治療ができるようになっています。延命効果も2~3年まで延びています。実際、私が2007年に当施設に赴任して以来、5年以上ずっと同じ治療を受け、元気に過ごされている患者さんもいます。

最近では、全身化学療法によってがんが縮小すれば、手術が不可能だった患者さんでも、手術が可能になるといった効果も確認されています。その割合も意外と高く、10~30%にも上ります。

大腸がんの全身化学療法に対しては、費用がかかる割に得られる効果は少ないといった意見も少なくありません。しかし、治癒の可能性を秘めた治療であり、患者さんの受ける恩恵は大きいと考えています。

基本の薬はフルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン

大腸がんの全身化学療法で使える十数種類の治療薬は、単独、あるいは組み合わせて使われます。

そのなかで基本となる抗がん薬は、フルオロウラシルです。1990年代前半まではこの薬とフルオロウラシルの効果を高めるレボホリナートカルシウムの併用が中心でしたが、90年代半ば以降、イリノテカン塩酸塩水和物(商品名トポテシン、カンプトなど)やオキサリプラチン、カペシタビンが新たに使えるようになり、治療の幅が広がりました。

現在は、それらを組み合わせたFOLFOX療法、FOLFIRI療法(フルオロウラシル+レボホリナートカルシウム+イリノテカン塩酸塩水和物)と、XELOX療法が標準治療になっています。

ピンポイントで作用する分子標的薬も使用できる

進行再発大腸がんの化学療法では、従来の抗がん薬だけでなく、分子標的薬という新しいタイプの薬も使われています。従来の抗がん薬は、細胞の中にあるDNAがつくられるしくみや細胞の分裂にかかわるしくみに働きかけ、がん細胞の増殖を抑えていました。それに対し、分子標的薬は、がんの発生や増殖などに関係する特定の遺伝子やたんぱく質の分子を標的として作用することで、がん細胞の増殖を防ぎます。なかには、ある種の遺伝子検査によって効果が予測できる薬も出ています。

大腸がんで、現在、有効性が確かめられている分子標的薬は、ベバシズマブ(商品名アバスチン)、セツキシマブ(商品名アービタックス)、パニツムマブ(商品名ベクティビックス)です。ベバシズマブは2007年に、セツキシマブは2008年に、パニツムマブは2010年にそれぞれ健康保険が適用されました。さらに、レゴラフェニブ(商品名は未定)が新たに、2012年内にはアメリカで、その後、わが国でも承認される予定です。

いずれもこれまでの薬の作用のメカニズムと違った形で働くため、貴重な薬です。今の使い方は抗がん薬との併用が基本となります。

「KRAS(ケーラス)遺伝子」を調べ、効く・効かないを判断

分子標的薬は、薬によって効果の発揮される場所が違いますが、ベバシズマブはがんに栄養や酸素を送る血管をつくろうとするところを攻撃します。新しい血管をつくらせないようにするので「血管新生阻害薬」といいます。栄養や酸素を断つ、つまり、がん細胞を兵糧攻めにして、がん細胞の成長を抑えます。

一方、セツキシマブやパニツムマブは、がん細胞が増殖するために必要なシグナルを受け取るEGFR(上皮細胞増殖因子受容体)というたんぱく質を標的にした「抗EGFR抗体」です。これによりがん細胞が成長できなくなります。

抗EGFR抗体の特徴は、がん細胞の中にある「KRAS遺伝子」に変異(変化)がない「野生型」(正常な型)の人に対して、治療効果が期待できるという点です。KRAS遺伝子に変異がある人は「変異型」と呼ばれ、効果がありません。したがって、これらの薬を投与する前にKRAS遺伝子の状態を調べ、野生型の患者さんにのみ、使います。

私たちが実施した、およそ5,700人を対象にした日本人の大規模調査(KRAS遺伝子検査)では、女性の40.9%、男性の35.5%に変異がみられ、加齢に伴って変異型の割合が高くなることがわかりました。これは世界的な割合とほとんど同じでした。

KRAS遺伝子検査は、内視鏡治療や手術で切除した病変(がん細胞)を調べる病理検査と合わせて行われます。2010年から健康保険適用となっています。

●大腸がん化学療法で用いられる主な薬とその組み合わせ ※これらに分子標的薬を組み合わせる

| 薬剤名【一般名(商品名)】 | 剤形 | 治療スケジュール | 副作用 |

| XELOX療法: カペシタビン(ゼローダ)+オキサリプラチン(エルプラット) |

経口剤 注射剤 |

3週に1回投与、飲み薬(カペシタビン)は1日2回、14日間服用し7日間休薬 | 下痢、骨髄抑制、末梢(まっしょう)神経症状など |

| FOLFOX療法: フルオロウラシル(5-FUなど)+レボホリナートカルシウム(アイソボリンなど)+オキサリプラチン(エルプラット) |

注射剤 | 週に約48時間投与し、2週ごとにくり返す | 下痢、骨髄抑制、 末梢神経症状など |

| FOLFIRI療法: フルオロウラシル(5-FUなど)+レボホリナートカルシウム(アイソボリンなど)+イリノテカン塩酸塩水和物(トポテシン、カンプトなど) |

注射剤 | 週に約48時間投与し、2週ごとにくり返す | 下痢、骨髄抑制、 脱毛など |

| イリノテカン塩酸塩水和物(トポテシン、カンプトなど) | 注射剤 | 2週に1回投与 | 下痢、脱毛、 骨髄抑制など |

| フルオロウラシル(5-FUなど)+レボホリナートカルシウム(アイソボリンなど) | 注射剤 | 週1回、6週投与し、2週休薬 | 下痢、骨髄抑制など |

| テガフール・ウラシル(ユーエフティ、ユーエフティEなど)+ホリナートカルシウム(ロイコボリン、ユーゼル) | 経口剤 | 1日3回、28日間服用し、7日休薬 | 下痢、骨髄抑制、 肝機能障害など |

| カペシタビン(ゼローダ) | 経口剤 | 1日2回、14日間服用し、7日休薬 | 下痢、手足症候群など |

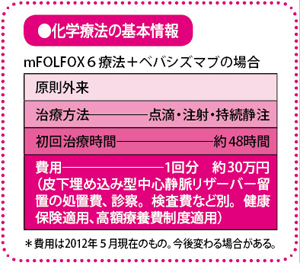

治療は一次、二次……と段階的に進められる

進行・再発がんに対する化学療法の場合、最初に行われる治療を一次治療(ファーストライン)、一次治療の次に試みられる治療を二次治療(セカンドライン)といいます。最も有効性が高いものを最初に使ったほうがいいという考え方に基づき、効果の高い順を原則として段階的に治療は進められます。現在、一次治療で推奨されているのが、下の表の五つです。当施設では、mFOLFOX6療法、XELOX療法、FOLFIRI療法のいずれかに、ベバシズマブを併用した治療を原則行います。どの組み合わせにするかは、副作用や投与方法などから、患者さんと相談のうえ決めています。

最近は点滴薬だけでなく、カペシタビンなど飲み薬の抗がん薬も増えています。点滴より負担が小さいので、そちらを希望される患者さんも少なくありません。

二次治療でもベバシズマブ使用が標準に

二次治療としては、一次治療で行わなかった治療法のいずれかに、ベバシズマブを併用します。これまでは、二次治療には分子標的薬のセツキシマブかパニツムマブのいずれかが使われていましたが、ベバシズマブのままで変えずにいこうという方向に変わりました。というのも、つい最近、2012年6月に開催されたASCO(米国臨床腫瘍(しゅよう)学会)で、一次治療で効果がみられなくなった患者さんに、二次治療でも継続してベバシズマブを使うほうが、ベバシズマブを使わないよりも有効性が高いことが報告されたのです。

このASCOの報告を受けて、当施設ではすぐに治療方針を変えましたが、おそらくほかの医療機関でも、全身化学療法の治療方針を変えると思われます。

治療の進め方は?

いずれの化学療法も、レジメンという治療計画書に沿って進められます。術後補助化学療法では基本となるレジメンを遂行することが、再発や転移がんに対しては、長く治療を続けることが目的になります。

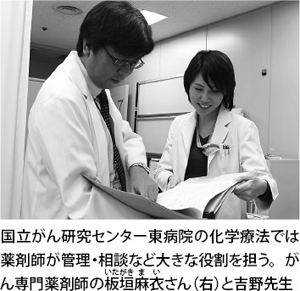

がんの化学療法は「レジメン」に沿うのが原則

当施設は現在、化学療法にあたる腫瘍内科医のほか、薬剤師(がん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師を含む)と看護師で治療にあたっています。外来で化学療法を受ける患者さんは、1日平均で70人、月に換算すると1,500人となります。外来で化学療法をする「通院治療センター」はベッドが19台、リクライニングチェアが29台設置されています。

抗がん薬による治療は、基本的に薬の投与順、量、治療スケジュールなどが書かれた治療計画書に沿って進められます。これをレジメンといいます。レジメンには、こうした内容のほかに、休薬の期間、副作用への対処法、予防薬などの投与タイミングなどについても決められています。これは厳密なもので、よほどのことのない限り、変えることはありません。

mFOLFOX6療法は2週間ごとに行われる

ここでは、当施設で最も行われているmFOLFOX6療法の流れについて、紹介します。

まず、オキサリプラチン(85mg/m2:体表面積1m2当たり)とレボホリナートカルシウム(200mg/m2)を同時に2時間かけて点滴します。次に、フルオロウラシル(400mg/m2)を注射(急速静注)します。続いて、フルオロウラシル(2,400mg/m2)を約46時間かけて点滴します。この持続点滴には、携帯型ポンプ(インフューザー)を用います。これが1コースで、これを2週間ごとに行います。

コースの回数は目的によって変わります。術後補助化学療法では12回の6カ月ですが、進行・再発がんに対する化学療法では効果が続く限り、くり返して行います。

このmFOLFOX6療法にベバシズマブを併用する場合は、オキサリプラチンとレボホリナートカルシウムの点滴を行う前に、ベバシズマブ(5mg/kg:体重1kg当たり)を30分かけて点滴します。

外来で点滴治療を受けているときは、本を読んだり、DVDを見たり、ゆっくりしてもらいます。点滴の管がじゃまにはなりますが、院内を移動したり、お手洗いに行ったりすることはできます。軽食もとれます。

今は、がんの化学療法は通院が一般的

術後補助化学療法にしても、進行再発がんの化学療法にしても、従来は入院で行うことが一般的でした。

抗がん薬や分子標的薬では、飲み薬も増えてきたとはいえ、今も中心となっているのは、点滴剤です。長時間かけて行う点滴剤の場合、点滴の針を刺していなければなりません。そのため入院が望ましく、外来では治療が難しいとされていたのですが、最近は携帯型ポンプ(インフューザー)を用います。薬の入ったポンプを首にかけて携帯し、そこから細い管を使って持続的に血管に薬を入れることができるようになっています。そのため、今は外来で治療を受けるのが普通で、当施設でも通院治療が行われています。

例えばmFOLFOX6療法では、オキサリプラチンとレボホリナートカルシウムと、最初に入れるフルオロウラシルは院内で行いますが、フルオロウラシルの46時間の持続投与のときは、携帯型ポンプを用い、自宅に帰ります。

このときに必要なのは、「ポート(中心静脈ポート)」と呼ばれる点滴の針を入れる挿入口で、これは胸や腕の下(多くは鎖骨の下の部分)に埋め込むリザーバーとつながっています。ポートは血管に刺さっているカテーテルという細い管と、抗がん薬などが入っているポンプとを結んでいて、持続して点滴できます。

リザーバーを埋め込むには手術が必要です。当施設の場合、リザーバーを埋め込むタイミングは、なるべく早い時期にしています。患者さんに「抗がん薬治療をしましょう」と話し、準備の説明をしたあと、1週間以内に手術を受けてもらいます。

手術といっても、外来で30分程度で済むもので、その日はそのまま帰宅することができます。翌日も外来に来てもらい、傷口の消毒をしたり、ポートを押さえていたテープを取ったりします。

点滴を開始するときは、病院で点滴の針を入れる必要がありますが、その後は自宅や職場に戻ることができます。慣れれば治療の終了後、自分で点滴の針を抜くことができます。

リザーバーを埋め込んでいると、その部分の皮膚が2cmほど盛り上がりますが、入浴や運動もでき、普段どおりの生活が送れます。

治療後の経過は?

治療の効果は定期的な画像検査と、血液検査で確認していきます。再発・転移がんでは、治療をできるだけ長く継続するためにも、薬の副作用対策が重要です。

術後補助化学療法では3、6カ月後に有効性を確認

治療の効果は、術後補助化学療法では6カ月終わった段階(3カ月後に一度診(み)ることもある)で、再発・転移がんでは、画像検査(X線やCT)を2?3カ月ごと、血液検査は2週ごと(腫瘍マーカーは4週ごと)に行っています。

化学療法を一旦始めたとしても、次のような場合は、治療を中止することがあります。それは、(1)画像検査などでがんの縮小効果が認められなかったとき(=薬が効いていない)(2)専門医からみて、副作用がきつ過ぎて患者さんがこの治療を続けることが難しいと判断したとき(3)いかなる理由であろうと、患者さんが「中止したい」と申し出てきたとき、です。

ただし、術後補助化学療法に限れば、副作用が多少きつくてもがんばって続けてもらうように努力をします。決められた期間を遂行することで、治療効果が現れるからです。

一方、再発・転移がんの場合は、副作用に苦しむことなく、効く薬を長期間続けてもらうことが大切です。薬の量を減らしたり、別の治療に変えたりして、できるだけ体への負担をかけないようにして治療を続ける方法を考えます。

ただし、副作用に関しては、患者さんが実際に感じる症状と、検査でわかる症状とがあります。患者さん自身は継続したいとおっしゃっても、肝臓や腎臓の機能が低下して、これ以上、薬を使うことに耐えられないと私たちが判断したときは、やはり治療を中止することになります。

●副作用自己評価表 ※国立がん研究センター東病院の場合

| 副作用の 症状 |

0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 吐き気 | なし | 少しあるが食事は食べられる | かなりある。あまり食べられない | とてもひどく、ほとんど食べられない | – |

| だるさ | なし | 少しだるいが普段と同じ生活ができる | ややだるく、普段よりも活動量が減っている | かなりだるく、1日の半分以上休んでいる | 非常にだるく1日中横になっている |

| 患者さんまたは家族による副作用の評価表。副作用の強さを0~4の5段階で評価し、強い症状(3以上)が出たら早めに主治医や看護師、薬剤師に相談する。 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

患者さんまたは家族による副作用の評価表。副作用の強さを0~4の5段階で評価し、強い症状(3以上)が出たら早めに主治医や看護師、薬剤師に相談する。

副作用対策も進歩し予防が可能になった

通常、化学療法は治療を受けてから一定期間、休薬期間を設けます。これは薬でダメージを受けた正常な組織をもとの状態に戻すためです。それでも、抗がん薬や分子標的薬の治療では、どうしても副作用の問題は避けて通れません。

最近では副作用に対する治療(支持療法)も進歩してきて、予防的に治療薬を用いることで副作用を抑える方法も積極的に行われています。それでも患者さんの状態や薬によっては防ぎきれない場合もあります。

化学療法によっておこる副作用は「頻繁におこるけれど、程度の軽いもの」と「頻度は低いけれど、重症度の高いもの」があります。これら二つについては、十分な注意が必要です。

なお、当施設では、医師、薬剤師、看護師の管理のもと、24時間対応をしているので、なんらかの症状が出て患者さんが判断を必要とするときは、電話ですぐ対応するしくみが整備されています。月に200件ほどの相談がありますが、医師の判断が必要となるケースは10%以下です。

おこりやすい副作用とその対策

抗がん薬による主な副作用と対策については下の表を参照ください。

このほかに、最近開発された抗がん薬や分子標的薬特有の副作用もあります。カペシタビンでは、手の指や足の指に発疹(ほっしん)が出たり、皮がむけたりする手足症候群(ハンドフットシンドローム)がよくおこります。予防的に軟膏(なんこう)やビタミンB6製剤が用いられます。

にきびのような皮疹(ひしん)が出たり、爪(つめ)に炎症がおこったりする皮膚障害は、セツキシマブ、パニツムマブでおこります。逆説的ですが、皮膚障害が強くおこる人ほど、効果が現れやすいことがわかっています。ステロイド薬や抗菌薬の外用薬、内服薬を使ったり、保湿薬を使ったりして治療をします。

●主な副作用の症状と対策

| 症状 | 対策 | |

| しびれ | オキサリプラチンでみられる症状で、手足の先や口のしびれ、感覚まひなどが現れる。 | 有効な治療薬は今のところない。オキサリプラチンをくり返し使うことで、症状が強まっていくため、治療法を変更するか、中止する。 |

| 下痢 | フルオロウラシルでよくみられる症状。1日10回以上、トイレに行かなければならないような強い下痢や、3日以上下痢が続く場合もある。 | ロペラミド塩酸塩(ロペミンカプセルなど)を服用する。 |

| 吐き気・嘔吐 | 吐き気や嘔吐はほとんどの抗がん薬にみられる症状。 | プロクロルペラジン(ノバミン)、ドンペリドン(ナウゼリンなど)などを服用する。 |

| 脱毛 | 髪が抜けやすい抗がん薬、あまり抜けない抗がん薬がある。大腸がんではイリノテカン塩酸塩水和物が脱毛しやすい。 | 髪は一度抜けても、抗がん薬を中止して3~10カ月後にまた生えてくる。その間は帽子やかつらなどを利用する。 |

| 貧血 | 薬の種類や体調などによって、症状があまりみられない場合と動悸(どうき)、息切れ、倦怠(けんたい)感などが強く現れる場合がある。 | 鉄剤やビタミンB12製剤などを服用し症状を改善させる。免疫低下によるかぜなどの感染症予防のため、外出を控え、手洗いやうがいを頻繁にする。 |

●皮膚症状のケア

分子標的薬の種類によっては、副作用として皮膚障害が出る場合がある。主な症状は、にきび(ざ瘡(そう))、かゆみ、皮膚の乾燥、爪囲炎(そういえん)、紅斑(こうはん)、角質剥離(はくり)、水疱(すいほう)、浮腫(ふしゅ)などがある。症状はステロイド薬や抗菌薬、保湿クリームなどで改善される。

予防ケア

| 入浴時 ・石鹸を泡立てこすらずに洗う ・入浴後は乾燥を避けるため、すみやかに低刺激性のスキンケア用品、保湿薬を使用する |

| 外出時 ・直射日光を避ける ・日焼け止めを塗る ・帽子、長袖を着用する |

| かゆみ ・刺激物(アルコール、コーヒーなど)の飲食は避ける ・木綿の衣類、ゆったりした肌着を身につける |

「分子標的薬 皮膚障害対策マニュアル 2011」(第62回日本皮膚科学会中部支部学術大会)より