大腸がんの術後生活とケア ストーマと上手に付き合うコツ

2018.8 取材・文:町口 充

大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。

大腸がんの手術を受けると一時的または永久的なストーマ(人工肛門)になることがあります。かつてのよい装具がなかった時代と違って、今では装具の改良などにより使いやすくなり、ストーマになっても日常生活に大きな支障はなくなっています。それでも、患者さんにとっては初めての経験だけに不安が大きいもの。どんな心構えや工夫が必要なのか、「ストーマと上手に付き合うコツ」を解説します。

ストーマ(人工肛門)とは

ストーマとは人工的につくられた穴のことで、人工的に作られた肛門のことを「人工肛門」といいます。「人工」というのでおなかに機械のようなものをはめ込むとイメージする人も多いのですが、そうではなく、手術で腸を切断したあと、その断端部分をお腹から出してつくる新しい排泄の出口がストーマです(写真1、2参照)。腸をお腹の外側に出して内側の粘膜を裏返して皮膚に縫合したものなので、赤い色で口の中のように粘液でいつも湿っています。

ただし、直腸のように便を貯蔵する機能はなく、また、本来の肛門のように肛門括約筋があるわけではないので便は無意識のうちに排泄されるため、便を一時的にためておく専用の袋(パウチ)が必要となります。

ストーマは結腸(大腸)でつくる場合と回腸(小腸)でつくる場合があり、一時的なものと永久的なものとがあります。一時的なストーマは、手術で切り取った腸を縫い合わせたあとに縫合不全を引き起こす危険があると判断されたような場合、多くは回腸を使っておなかの右下腹部につくられます。一般的には2~3か月後ぐらいで縫合不全がないことが確認されれば元に戻され、本来の肛門からの排泄ができるようになります。一方、永久的なストーマはほとんどが直腸がんの手術の際につくられます。がんが肛門の近くにあるため肛門を残せないときに、肛門の代わりとして主にS状結腸を用いてお腹の左下腹部につくられます。

写真1 単孔式ストーマ

写真2 双孔式ストーマ

ストーマのある生活の第一歩

一時的にしろ、永久的にしろ、自分がストーマになるとわかると多くの患者さんが、お腹から腸が出ることへのショックとその後の生活への不安を感じます。お尻に肛門があったものがおなかにつくというので、自分は普通の人間ではなくなってしまうのではないかと思い、そんな自分を他人がどう見るのか、恐怖心さえ抱いてしまう人もいます。また、本来、排泄は自分の意思でコントロールできるはずなのに、知らないうちにお腹から便が出てきてしまうというので、人間としての尊厳がなくなるのではと絶望的な気持ちになる人もいるほどです。

ストーマになるのだけはいやだと訴える患者さんがいるのも事実です。しかし、ストーマにすることで日常生活の不便さを気にするあまり、がんの治療をせずにいれば、やがて進行したがんが、肛門をふさいで腸閉塞になるなど症状は深刻化します。痛みに苦しんで結局はストーマにしなくてはならなくなってしまう場合もあります。そうなったときには病気の治療も、もはや手遅れという事態も起きかねません。

そのようなことにならないためには正しい知識を持つことが何より大切です。ストーマとは実際どのようなもので、どうしてつけなければいけないのか、どのような管理をすればよいかを知れば、QOL(生活の質)の維持・向上にストーマが大きな役割を果たしていることが理解できるでしょう。その上で、ストーマの管理を自分で工夫して行うセルフケアができるようになれば、ストーマのある毎日は決してつらい毎日ではなく、むしろ快適なストーマ生活を送ることにもつながっていきます。

肛門を温存することができると手術前に診断されていても、手術中に人工肛門を造設しなければならないこともあります。手術前にそうした事態に備えて、ストーマを造設する位置を患者さんと決めてから手術が行われます。そのため、がん研有明病院では、診察で大腸がんと診断され、ストーマになる可能性が1%でもあるとわかった段階から、外来でストーマに関するオリエンテーションを行い手術の準備をします。

もちろん、事前に十分な説明を受けていたとしても、実際に手術後に自分のお腹にストーマができ、そこから排泄物が出てくるのを目の当たりにするとショックを受けるのは自然のことだと思います。手術後から退院まで、そして退院後からその後の生涯にわたりストーマケアや生活に慣れながら、成功体験を繰り返していくことが重要です。その繰返しの中で安心感や自身を持つようになり、元気だったころと変わらない普通の生活を取り戻すことができてきます。

回腸ストーマと結腸ストーマの違い

一時的ストーマに多い回腸でつくるストーマと、永久的ストーマに多いS状結腸でつくるストーマでは、どんな違いがあるでしょうか。

回腸ストーマから排泄される便は、水分を吸収する大腸を経由しないので水様便が1日約1000グラム、3~4時間ごとに排泄されます。一方、結腸ストーマからはほぼ固形の便が排泄され、200グラムぐらいの便が1日1回から2回、朝方など、だいたい決まった時間に出てきます。

回腸ストーマも結腸ストーマも、使用する装具は同じです。ストーマ装具を使って管理する方法を「自然排便法」といい、一般的な管理です。これに対して、装具を使わずに専用の器具で、腸の中にお湯を入れて、強制的に便を排泄させる「洗腸排便法」という方法があり、毎日同じ時間に1時間の洗腸の時間が必要となります。高齢や、病気の状態、抗がん剤や放射線治療を受けているなどでできない場合もあり、医師の許可が必要となりますが、現在は装具での管理の方が快適で簡便かつ安全性が高いため、病院では洗腸の管理指導はほとんど行われていません。

ストーマ装具の選び方

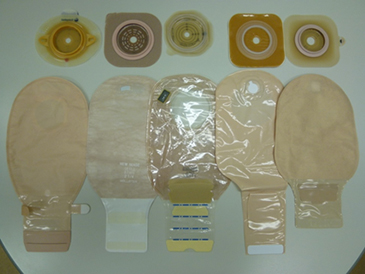

ストーマの装具は、お腹に貼る板(面板:めんいた)と、便をためておく袋の2つで構成されています。面板と袋が一体となっている単品系装具(ワンピースタイプ)と、面板と袋が別々になっている2品系装具(セパレートタイプ)があります(写真3参照)。また、面板の形状も平らの板と、凸面の板がありストーマの周りのひふのしわや凹みの状態で装具を決めます。単品系装具、2品系装具、平面、凸面と色々な組み合わせがあり、日本で購入できるストーマメーカー数社合わせると何千種類にもなる中から、自分のストーマやお腹の形、生活スタイルに合うものを選びます。

写真3 各種メーカーの色々な2品系装具

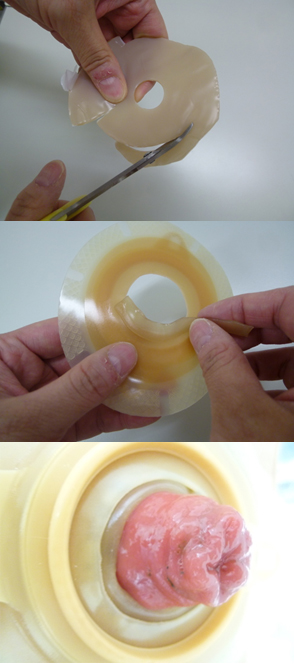

面板は、直径10cmほどの丸形や四角形で、自分のストーマの直径に合わせてストーマ用のハサミなどで孔を開けるものと、最初から孔が開いている既製孔タイプもあります。

また、面板は直接皮膚に貼り付けて使いますが、普通の粘着性のテープではなく、皮膚を保護するものからでできています。ストーマから出る排泄物から皮膚を守る働きをするのが「皮膚保護剤」でできている面板です。皮膚に便がつかないようにするとともに、皮膚に密着して汗などの水分を吸収する作用があり、これを貼っておくと密着は24時間で最大となり、汗や皮脂を吸ううちに粘着力が3~4日目ごろで落ちるようになっていて、これが交換の目安となります。

また、かぶれた皮膚を治す作用もあります。普通、テープなど粘着物を皮膚に貼ると、かぶれやすくなるものですが、この皮膚保護剤だと細菌が繁殖しないようにする作用があるのでかぶれにくく、また、皮膚が少し傷ついたり、排泄物でかぶれても治す力があり、軟膏よりも皮膚のかぶれを効果的に治すことができます。

便をためる袋は透明のものと肌色のものがあり、がん研有明病院では手術後の最初の1か月は透明の袋を使っています。患者さんにとってストーマは初めての経験です。術後の便の性状や量を自分の目で確かめ、どのくらいの重さになったらトイレに行って廃棄したらいいかを実感してもらうため、透明の袋を使っています(写真4参照)。

1か月くらいで、排便のタイミングや量など覚えてしまえば、肌色の袋をお勧めしています。透明で中身が見えると、どうしてもストーマのことが気になってしまい、何度も何度も袋の中を見ては落ち込んだ気持ちになります。やがて中身を見ないと不安になって、四六時中ストーマのことで頭がいっぱい、ということにもなりかねません。これでは気持ちが休まる時間がなくなってしまいます。社会復帰したらストーマを忘れる時間をつくることが大切であり、神経質ならず中身を気にしなくてもよい肌色を推奨しています。

写真4

ストーマの上手な使い方とコツ

袋の中の便が8割ぐらいになるまでためるとたちまち300グラムぐらいになってしまいます。こうなるとおなかの皮膚1枚に缶ジュースを1本ぶら下げているのと同じ重さになります。あまり満杯になるまでためずに、袋の半分ほどでたまったところで捨てるのがよいでしょう。

ストーマ装具は、毎日交換用、3~4日用、1週間用、10日用とありますが、主流は3~4日用です。貼った面板を3~4日に1回は風呂場ではがして、ストーマ周囲の皮膚をきれいに洗い、脱衣所で十分に汗を拭いてから新しい装具を装着します。毎日交換すると、はがす頻度が多く皮膚が傷む可能性もあります。逆に1週間、10日と貼ったままにしておくと、装具が汚れや、ストーマの周囲も排泄物がつくことでかぶれやすくなります。面板も袋も週に2回ぐらいの間隔で交換すると、皮膚を清潔に保て、袋もきれいな状態で快適に使えます。

装具の交換の際は、特に永久的なものに関しては一生貼り続けるのですから、皮膚を傷めないようなスキンケアが必要です。はがすときはやさしくはがして、石けんで洗ってシャワーで流し、また新しい装具を貼っていきます。

ストーマ生活でのトラブルで圧倒的に多いのが皮膚障害です。ストーマ周囲の皮膚がただれてしまうスキントラブルが多く、原因は、排泄物の接触、皮膚保護剤が合わない、発汗などによる細菌感染、装具をはがすときの刺激によるものなどがあり、結腸ストーマ、回腸ストーマいずれでも起こりますが、どちらかといえば回腸ストーマに多いです。なぜなら回腸ストーマから出る便は消化酵素を多く含んでいて量も多いからで、ひどい場合は皮膚が溶けてストーマのまわりが真っ赤にかぶれることもあります(写真5参照)。

写真5 ストーマ周囲の皮膚かぶれ

写真左(上下):排泄物によるかぶれ 写真右:頻回に面板をはがしたことが原因のかぶれ

原因としては、面板の平面や凸面などの形があっていない、孔の大きさがあっていないなどのがあります。かぶれの原因を確認し、ケアの見直しをします。排泄物が皮膚に接触しないようにストーマきわから2mm大きい孔をあけて練状の皮膚保護剤で隙間を埋めます。(写真6参照)穴が大きければ穴を少し小さくする(それでもトラブルを繰り返すようなら装具が合わなくなっている証拠)、変に軟膏を縫ったりせず、装具をはがすときゆっくりはがしたり、ストーマ周囲の皮膚をやさしく洗うなどの工夫をすることが大切です。

長年使っているうちに、たとえば太っていた人がやせたり、しわが増えてきてくぼみができるようになってきたなどで装具が合わなくなり、トラブルが発生することもあります。そのような場合、自分で判断するのはなかなか難しいため最寄りの病院のストーマ外来に相談してみるのがよいでしょう。

写真6 ストーマ孔の調整と皮膚保護材

ストーマ周囲の肌を練り状の皮膚保護剤で保護する

日常生活の注意点

食事は今までどおり何でも食べられます。術後2か月以内は腸がまだむくんでいて腸閉塞の可能性もあるため病院の食事指導にしたがってもらいますが、それ以降はバランスのよい食事を基本に、手術前と同じ食事を楽しみましょう。お酒も、医師の診断で問題なければ適度に飲んでよいでしょう。

回腸ストーマの場合は水分の多い便のため、排泄する量が多いと脱水症状を呈することがあります。このため、こまめに水分摂取が勧められます。経口補水液やスポーツドリンク、昆布茶、トマトジュース等を摂取すると適度な塩分摂取ができ、効果的です。

ストーマから出るガス(おなら)を心配する人もいますが、ストーマだからガスが出やすいということはありません。大食い・早食いの人では食べるときに空気も一緒に飲み込んでしまうのでガスが多かったりします。また、炭酸飲料などガスが出やすい食品もあります。ガスが多い場合は、活性炭を内蔵したガス抜きフィルターを装着した装具を活用するとよいでしょう。

| 便がやわらかくなりやすい食品 | 炭酸飲料、ビール、お酒、アイスクリーム、ぶどう、もも、みかん、生卵 |

| 便がかたくなりやすい食品 | 米飯、もち、うどん、ぱん、白身魚 |

| 消化の悪い食品 | こんぶ、わかめ、きのこ類、れんこん、ごぼう、たけのこ、など |

| ガスを発生させやすい食品 | くり、さつまいも、やまいも、ごぼう、大根、きゃべつ、カリフラワー、ねぎ、豆類、えび、かに、貝、らーめん、炭酸飲料、ビールなど |

| ガス発生を抑える食品 | 乳酸飲料水、ヨーグルト、ぱせり、レモンなど |

| 臭いが強くなる食品 | にら、アスパラガス、ねぎ、にんにく、たまねぎ、チーズ、貝、かに、えび、卵など |

| 臭いを抑える食品 | れもん、ぱせり、オレンジシュース、クランベリージュース、ヨーグルトなど |

がん研有明病院WOC支援室ストーマ(人工肛門)についてより

肛門からのおならと同様、ストーマからもおならは出ます。大きな音が心配なら、袋の上からストーマを手で抑えるようにすると音消しができます。

入浴は、今までどおり毎日できます。装具には防水・防臭効果があるので、装具をつけたままで安心して入浴できます。また、S状結腸ストーマの方は、便が出ない時間帯に装具を外してゆっくりと入浴できます。腹圧があるためストーマから水や空気が入ることはありませんので安心して下さい。

スポーツも、ゴルフ、テニス、卓球、マラソン、水泳、何でもできます。オストメイト(ストーマ保有者)の中にはスキューバダイビングを趣味にして楽しんでいる人もいます。強い力でストーマを傷つけたり、強い腹圧をかけたりしなければ運動の制限はありません。

衣服にも制限はなく、今までと同じ服装で問題ありません。ストーマの上をベルトである程度締めつけても大丈夫です。着物や水着なども工夫して着ることができます。

外出や旅行にも制限はなく、どこへでも行けます。外出するときは不意の漏れに緊急対応できるよう、交換用具一式を持って出かけるとよいでしょう。オストメイト対応トイレの検索サービスもありますので、外出先のトイレの場所などを調べておくことで、不安の解消にもなります。

このように、ストーマになったからといって、やりたいことをやらずに我慢して過ごすことは何もありません。“ストーマと一緒の生活”に一日でも早く慣れることにより、今までと変わらない、充実した毎日を過ごせます。

永久的なストーマの場合、身体障害者手帳(内部障害・ストーマ一つ4級、ストーマ2つ3級)が交付され、ストーマ装具の助成のほか、公的交通機関や高速道路の利用料金の割引、税金の減免などが受けられます。また、障害年金や老齢厚生年金の障害特例制度なども利用できます。

いずれの制度も申請が必要です。詳しいことはお住まいの市区町村の福祉事務所に問い合わせるとよいでしょう。

「快適! ストーマ生活 日常のお手入れから旅行まで」

意外に知らないストーマ(人工肛門・人工膀胱)の日常ケアを豊富なイラスト・写真で徹底解説。付録・災害時用携帯カード、日本全国のストーマ外来リスト。

プロフィール

松浦信子(まつうらのぶこ)

1993年 東京慈恵会医科大学附属第三病院入職

1998年 米国テキサス大付属MDアンダーソンキャンサーセンターWOCNスクール修了

2002年 豪州グリフィス大学看護学科卒業

1998年 癌研究会附属病院(現がん研有明病院)入職

2004年 公益財団法人 がん研有明病院 緩和ケアセンター・がん相談支援室・WOC支援・師長 WOCナース