早期非小細胞肺がんへの体幹部定位放射線療法(SBRT)、局所制御率99%がもつ意味は?

2019.3 取材・文 村上和巳

肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。

日本で部位別のがん罹患者数で第3位となる肺がんでは、近年治療が目覚ましい進歩を遂げています。この進歩は主に新しい治療薬の登場で語られることが多いのですが、それ以外にも数多くの進歩が認められています。その1つが手術や治療薬と並んでがんの三大療法に数えられる放射線治療です。

今でもがんは可能ならば手術で取り除くことが最良の治療ですが、肺以外の臓器に転移が認められるほど進行したがんでは、基本的に手術はできません。また、転移がなくとも、がん以外の重大な病気を抱えている場合や高齢で体力がないと思われる場合は、手術を行うことにリスクが伴います。

比較的早期の肺がんで手術を行うことにリスクを伴う場合は、放射線治療が選択されます。その早期肺がんの放射線治療で近年、がんにピンポイントでより高い線量の放射線を照射する体幹部定位放射線療法(SBRT)が注目され始めています。国内で早期からSBRTに取り組んできた大船中央病院放射線治療センター長の武田篤也先生のもとでは、早期肺がんでのSBRTにより局所制御率99%と、国内外でも有数の治療成績を収めています。その武田先生にSBRTの実際をうかがいました。

IMRT→VMAT→SBRT、進化を続ける放射線治療

そもそもSBRTとはどのような治療なのでしょうか?

がんの放射線治療では、がん細胞周辺の正常細胞に放射線が当たることで起こる合併症を減らす工夫が行われてきました。コンピューターの進化に伴い、登場したのは強度変調放射線治療(IMRT)というものです。

従来、放射線治療は、ある方向から放射線を当てる範囲内すべての部分に均一に同じ線量が当たるというものでした。ところが、がん細胞のかたまりというのは規則正しい形をしているわけではないので、がん細胞を殺すために必要な線量が、そのかたまり周辺の正常組織にも当たることで、少なからず合併症が発生するという問題がありました。

これを避けるために開発されたのがIMRTです。患者さんのCT画像などをもとに、コンピューターによる計算でむだのない効率的な計画を作成します。すなわち、がん細胞のかたまりにはより強い線量をあてつつ、その他の部分にはなるべく線量が当たらないようあらかじめ計画を立て、それに基づき放射線照射装置が稼働します。

さらにこのIMRTの技術で照射装置を回転させながら、多方向から放射線を照射することでより効果的にがん細胞を殺傷する治療法が、強度変調回転放射線治療(VMAT)です。また、SBRTは、VMATなどの高い照射技術に基づきがん細胞に当たる線量をさらに強くしたものです。

肺がんの場合、SBRTはどのような患者さんで治療が可能なのでしょうか?

まず、肺がんは大きく分けて非小細胞肺がんと小細胞肺がんに分けられます。このうち小細胞肺がんは非常に進行が早く、発見された時にはリンパ節や他の臓器への転移を起こしていることが多いため、手術や放射線治療を単独で行えるケースはまれです。結果として、抗がん剤などによる薬物療法と一般的な放射線療法を併用することになり、SBRTの適応になることはほとんどありません。

このためSBRTは早期の非小細胞肺がん、具体的には進行度を表す病期(ステージ)のⅠ期(I A1~A3とIBの4段階)という、がんが肺の中にとどまり、周辺にある縦隔リンパ節や他臓器への遠隔転移がない状態で、がんの大きさ(充実成分径)が4cm以内の場合が対象になります。さらに、肺近くのリンパ節や他の臓器への転移がない、がんの大きさが4~5cmのⅡA期や7cm以上もしくは重要臓器に浸潤するIIIA期も対象になることがあります。

| N0 | N1 | N2 | N3 | M1a | M1b | M1c | |

| T1a | IA1 | IIB | IIIA | IIIB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |

| T1b | IA2 | IIB | IIIA | IIIB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |

| T1c | IA3 | IIB | IIIA | IIIB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |

| T2a | IB | IIB | IIIA | IIIB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |

| T2b | IIA | IIB | IIIA | IIIB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |

| T3 | IIB※1 | IIIA | IIIB | IIIC | ⅣA | ⅣA | ⅣB |

| T4 | IIIA※2 | IIIA | IIIB | IIIC | ⅣA | ⅣA | ⅣB |

■:臨床研究としておこなわれるステージ。患者さんの状態を総合的に見て判断。

※1 T3:には①「5cm<かつ≤7cm」と②「直接臓器浸潤」があります。このうち①には保険適用がありませんが、②にはあります。

※2 T4:には①「7cm<」と②「直接臓器浸潤」があります。このうち①には保険適用がありませんが、②にはあります。

こうした早期の非小細胞肺がんは、手術が最初の選択肢になることがほとんどです。ただし、早期肺がんでも高齢の患者さんを中心に他の臓器の機能が低下していることが原因で手術ができない、あるいは医学的に「ハイリスク・オペラブル」と呼ばれる手術はできるものの、それに伴うリスクが高い患者さんも一定の割合でいらっしゃいます。

また、中には比較的若い患者さんで手術が可能ではあるものの、なるべく手術は避けたいという理由でSBRTを希望される患者さんも一部にはいらっしゃいます。

集まりつつあるSBRTの長期成績、局所制御率「99%」という試験結果も

SBRTの治療成績はどの程度なのでしょうか?

一般に放射線治療ではその直接的効果を「局所制御率」という考え方で評価します。これは、放射線治療で標的としたがん細胞が画像診断で消失した状態(もしくは大きくならないで)維持している状態を指します。

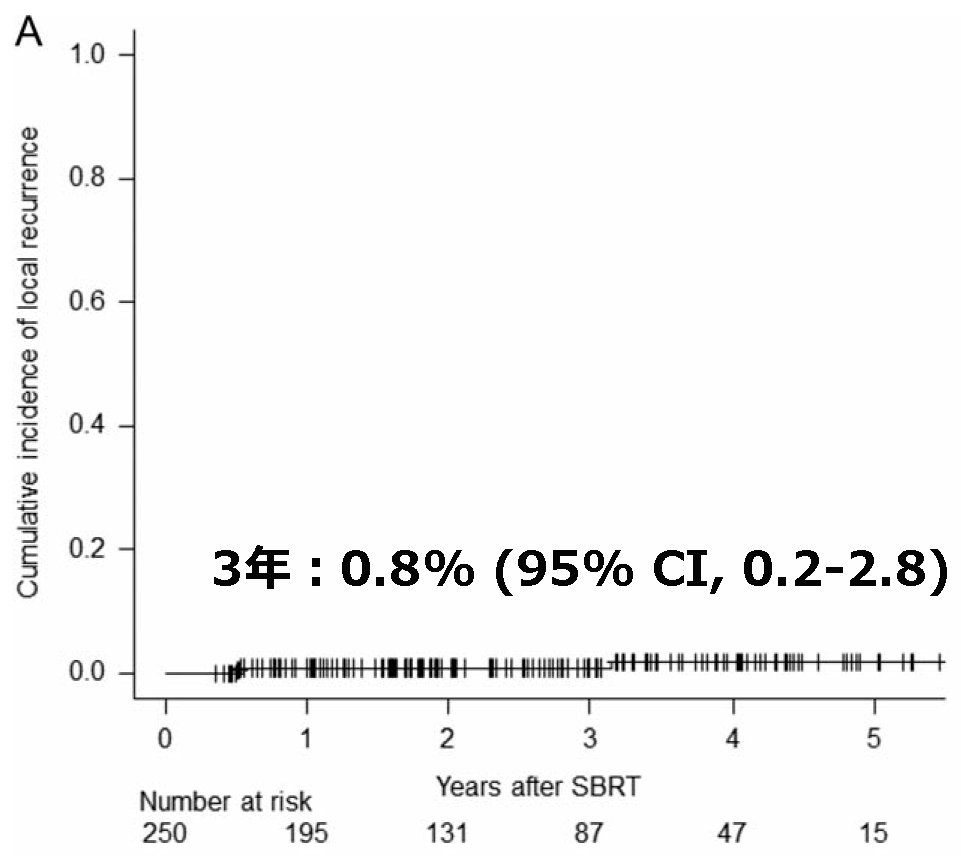

SBRTは登場して約20年という比較的新しい治療であるため、近年徐々にその長期成績が報告され始めています。その中では概ね「治療後3年間の局所制御率が90%以上」が望ましい治療成績というのが国内外でほぼ共通した認識です。

武田先生のところでは局所制御率が99%と伺っていますが?

そのことはこれまでの治療成績をまとめた結果として昨年(2018年)、放射線医学の学術誌「Journal of Radiation Research」に論文としてアクセプトされました。

概略を話しますと、2011年5月~2017年9月までの期間にSBRTを受けた病期Ⅰ~ⅡAの非小細胞肺がん患者さん237人の250病巣での治療後の状況を追跡したものです。病巣というのは簡単に言ってしまえば治療標的にしたがん細胞で、1人で複数の病巣に対するSBRTを受けた患者さんもいらっしゃいます。237人の患者さんの年齢は概ね80歳前後とかなり高齢です。

高齢の患者さんが対象ということもあり、追跡開始後にがん以外の病気でお亡くなりになる方もいましたが、全体の治療追跡期間の平均はおよそ28か月、がん以外の原因で追跡期間中に亡くなった人を除くと約31か月でした。追跡方法は、治療終了後2年間は3か月ごと、2~3年目は4か月ごと、3年目以降は半年ごとにCTを撮影して、がん再発の有無を調べました。その結果、となりました。

Primary tumor recurrence(原発腫瘍の再発)

| 再発形式 | N=3 |

|---|---|

| 孤立性 | 0 |

| 遠隔再発後 | 1 |

| リンパ節、同一肺葉内再発後 | 1 |

| リンパ節、同一肺葉内転移、遠隔再発と同時 | 1 |

再発してしまったケースに何か特徴はありますか?

再発された3人はいずれも照射した肺のがん細胞のかたまりが再発しただけでなく、同時に近くのリンパ節や他の臓器への転移が見つかっています。このことを踏まえると、再発された方はSBRTでの治療前に画像診断では見えない微小ながんが転移を起こしていた、悪性度の高いがんだったと考えられます。

SBRTを行うことで起こる副作用や合併症はありますか?

起こり得る代表的な合併症には放射線肺臓炎、つまり放射線が正常な肺組織に当たったために起こる肺炎です。また、肺がんでは病巣が肋骨に近い場合、放射線がろっ骨や周辺の神経に当たることで、ろっ骨の軽度骨折や肋間神経痛をきたしてしまうことがあります。いずれも細心の注意を払っても一定の頻度で発生が避けがたい合併症です。

先ほどお話しした「Journal of Radiation Research」に報告した研究でも、患者さんの9.6%で放射線肺臓炎、1.2%でろっ骨骨折などが原因の胸壁の痛みが発生しました。

もっともこの副作用や合併症は、重症度に応じてGrade1~5の5段階で評価を行い、命の危険はなくとも医学的に重大(入院が必要となる)とされるGrade3以降が問題とされます。このGrade3以上で判断した場合、前述の合併症は放射線肺臓炎の2.4%でした。

また、ろっ骨の骨折例では無症状の方も多く、実際に痛みを感じて鎮痛薬が必要になるのは骨折例の中でも5%ほどです。

合併症のリスクを事前に検知することは可能ですか?

治療開始前にもともと間質性肺炎がある人は、放射線肺臓炎を発症しやすいことが分かっています。このため事前の画像診断で間質性肺炎の疑いがある、間質性肺炎の発症と関連性の高い血液中マーカーが高い患者さんでは予防的に抗菌薬を服用してもらい、放射線肺臓炎の発症や重症化を防ぐ工夫を行っています。

困難な「手術との比較」、「生活の質」という観点からの治療選択も

今回、このような高い局所制御率が得られた理由を教えて下さい。

きっかけは、肺にできた腫瘍に対するSBRTの中でも、大腸がんから肺にが転移した腫瘍だけは局所制御率が50%未満と極端に低く、そこでの治療戦略を検討したことでした。こうしたがんは、 性質として「悪性度が高いのだろう」とも考えられますが、がん細胞には強く、その周辺の正常細胞には弱くというように「上手に放射線を当てられていないからではないか」と考えました。

コンピューター処理の高速化で自在な放射線治療のシミュレーションが容易になり、放射線照射装置も進化したことから、われわれはがん細胞部分にこれまでのほぼ倍量の放射線が当たるような設計を行いました。これが治療成績の向上に影響したと考えています。一方で、周辺の肺組織への放射線治療は弱いまま保てました。

手術とSBRTの治療成績を比較した場合はどうなのでしょうか?

従来から早期の非小細胞肺がんでは手術とSBRTのようなピンポイントの放射線療法のどちらがより治療成績が高いかについて議論があります。ところが手術とSBRTを厳格に比較する臨床試験はこれまでほとんど行われていないため、その良し悪しを断言することはできません。

そもそも公平に比較すること自体が難しいという現実もあります。これは、SBRTと同じ早期肺がんの進行度で手術を受ける患者さんの平均年齢が概ね60歳代半ばなのに対し、SBRTの場合は80歳程度とバッググラウンドが大きく異なるからです。

80歳代ともなると、多くの方が肺がん以外にも病気を抱え、がん以外が原因で亡くなることも多いものです。がんのように生存率、生存期間で治療結果を評価するケースでは、このような高齢の患者さんが多い場合、正確な評価が難しいのです。

ただ、これまでの限られた報告を統計学的な手法を使って比較した場合、両者の治療成績の差は数%程度だろうという見解は少なくありません。

その意味では、手術に比較してSBRTのメリットはどのようなものなのでしょうか?

まず、治療は専用ベッドに横になってもらい、1日30分間の放射線照射を5日間行うことで終了し、特に苦痛はありません。逆に言えば、仰向けになると呼吸が苦しくなる、認知症があるなどの理由で30分間じっとしていられない人ではこの治療は不向きです。

私たちはしばしば入院で治療を行っていますが、患者さんが望む場合は外来通院で行うことも可能です。外来ならば、会社勤務の方でも5日間半休を取得することで済みます。また、入院・外来を問わず、治療終了後は仕事も含め、以前の日常生活に翌日からでも特に問題なく戻れます。わたしは心配する患者さんに、「あした、温泉に行ってもいいですよ」とお話して安心させています。

手術の場合は、術後の肺機能低下などもあり、仕事への復帰などは1か月ほどかかるのが通常です。

がんというと治療成績ばかりに目が行きがちですが、こうした患者さんの生活の質(QOL)の観点からの治療選択があってもいいと思います。

現在、早期の非小細胞肺がんでSBRTを受けられる方はどの程度いらっしゃいますか?

正確な統計はありませんが、これまでのさまざまな報告を総合すると、ステージⅠ~ⅡAの患者さんの5%程度と推定されます。

海外ではSBRTを受ける早期の非小細胞肺がん患者さんは増加しており、アメリカの場合は2014年時点で早期非小細胞肺がん患者さんの25%を占めていました。現在はおそらく30%超に達していると思います。

また、ヨーロッパの一部の国では70歳代の非小細胞肺がん患者さんでは、手術を上回る割合との報告もあります。

日本ではまだSBRTを実施できる施設が限られているなどの事情から、保険診療の範囲内でSBRTが行えるにもかかわらず、選択肢として提示すらされていないことも少なくありません。ですから、まずは患者さん自身にこうした治療の存在を知っていただきたいと思います。

プロフィール

武田篤也(たけだあつや)

1994~2004年 慶應義塾大学、防衛医科大学、都立広尾病院勤務

2005年 大船中央病院放射線治療センターを開設

現在 大船中央病院放射線治療センター長、慶應義塾大学客員講師、東海大学客員教授、東京医科歯科大学非常勤講師を兼務