大腸がんの遠隔転移 肝臓、肺、脳の転移巣に対する第一選択は手術、局所療法を検討

2017.11 取材・文:柄川昭彦

大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。

大腸がんでは、がん細胞が血液に乗って流れていき、肝臓、肺、脳などに転移を起こすことがあります。大腸がん以外のがんでは、このような遠隔臓器に転移が起きると、完治は困難となりますが、大腸がんの肝転移、肺転移では、適切な治療を受けることにより、完治を目指せる場合があります。治療の基本は、手術で切除できる転移巣は切除することです。手術ができない場合や、手術しても治りきらなかった場合は、全身化学療法の対象となります。その場合でも、薬物治療が進歩したことにより、長い期間元気に生活できるようになってきています。

大腸がんは肝臓や肺に転移しやすい

大腸がんは、肝臓や肺に転移しやすいことが知られています。報告によれば、大腸がんが発見された時点ですでに、肝臓には10.9%、肺には2.4%の割合で転移が起きているといいます。また、手術後の再発として転移が見つかることもあります。この場合、最も多いのが肝臓への転移で7.1%、次は肺への転移で4.8%です。

肝臓や肺への転移は、がん細胞が血液に乗って流れていくことで起こります。このような転移を血行性転移といいます。大腸がんの遠隔転移では、血行性転移のほかに、腹膜にがんが散らばるように転移する腹膜播種があります。腹膜播種は、がんが大腸壁の外側に出てきた場合に、そこからがん細胞が腹腔内に散らばって、腹膜などに生じる転移です。ここでは、血行性転移の治療を中心に解説していきます。

大腸がんが肝臓や肺に転移しやすいのは、大腸で吸収された栄養が、血液によって肝臓に運ばれるため、がん細胞も肝臓に運ばれやすいためです。大腸からの血液が集まって肝臓へと注ぎ込む血管を門脈といい、大腸のがん細胞もこの門脈によってまず肝臓へと運ばれます。

肝臓に流れた血液は、そのすべてが肺に運ばれて、二酸化炭素と酸素のガス交換を行います。そのため、肺への転移も起きやすくなります。

血行性転移として、脳に転移が起きることもあります。肝転移や肺転移に比べると頻度は低いのですが、血流に乗ってがん細胞が脳に運ばれていくことで起こります。ただし、脳に最初の遠隔転移が生じることはなく、肝転移や肺転移が起きた後に起こります。

肝転移は肝臓を最低30%以上残せれば切除を検討、残せなければ全身化学療法

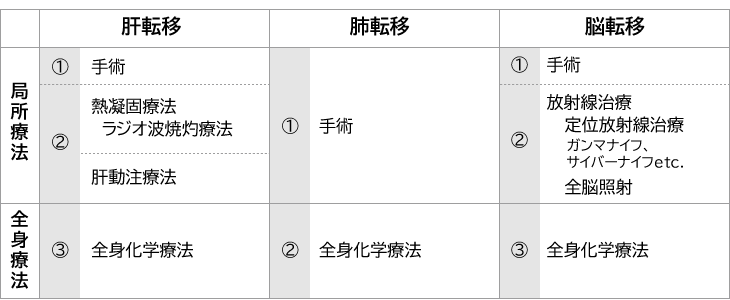

肝転移でも肺転移でも、血行性転移に対する治療は、手術で切除できるのであれば、手術を行うのが基本です(表)。手術によって、見つかっているがんをすべて取り切ることができれば、完治も期待できます。

ただし、肝転移の場合、どうような転移なら手術が可能なのか、一律の基準はありません。手術に耐えられる体力があり、技術的にがんを取り切ることができ、必要な肝臓の機能を残せる場合に手術が推奨されています。肝臓の機能として正常な肝臓を最低でも30%残すことが必要です。肝臓の容積がそれ以下になると、がんは取り切れても、生命を維持するのが難しくなってしまうからです。

肝転移の切除手術を行った場合の5年生存率は、35~58%とされています。日本のデータでは、3年生存率が54.4%、5年生存率が42.1%となっています。

肝臓の切除手術を行っても、約半数のケースで残った肝臓に再発が起こります。その場合でも、切除が可能であれば手術を行います。肝臓の再切除手術を行った場合の5年生存率は、21~48%と報告されています。2回、3回と手術をして治るケースもあります。

がんが大きい、数が多い、重要な血管に接しているなどの理由で、正常な肝臓を30%以上残せない場合には、手術は行わず、全身化学療法による治療をします。

その場合でも、全身化学療法が非常によく効いて、がんが小さくなったり、数が減ったりして、手術が可能になることがあります。ただし、全身化学療法を行うと肝臓の機能が低下することがあるため、肝臓を40%以上残せることが条件となります。手術前に化学療法を行うと、がんが小さくなったり、数が減ったりするのに加え、目に見えない微小ながんをたたいておくという効果も期待できます。

熱凝固療法や肝動注療法という局所療法を選択する場合とは

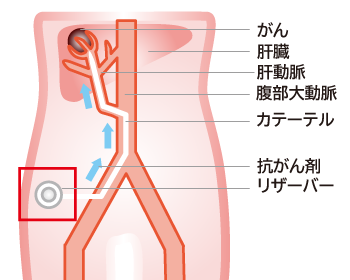

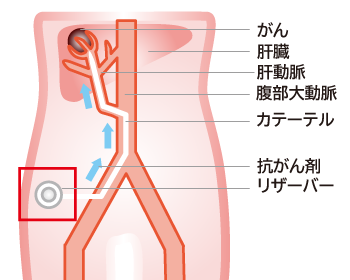

図1:肝動注化学療法のしくみ

大腸がんの肝転移に対しては、熱凝固療法や肝動注療法といった治療が行われることがあります。

熱凝固療法としてよく行われているのは、ラジオ波焼灼療法です。体の外から肝臓の転移巣に針を刺し、針先端の電極から発信するラジオ波で周囲を高温にし、がんを死滅させる治療です。治療できる大きさに限度があり、適しているのはがんが3cm以下の場合です。

熱凝固療法を選択するのは、手術が適さなかったケースです。例えば、がんが小さいにもかかわらず、肝門部にできていたり、胆管に入り込んでいたりして、手術では切除範囲が大きくなってしまう場合です。手術と熱凝固療法を組み合わせた治療を行うこともあります。また、患者さんの全身状態がよくないために手術に耐えられない場合でも、熱凝固療法ならば行えることがあります。

肝動注化学療法は、肝動脈までカテーテルを送り込み、そこから抗がん剤を注入する方法です(図1)。フルオロウラシル(製品名:5-FU)という抗がん剤が使われます。肝転移治療のために抗がん剤を全身投与する場合よりも、はるかに高濃度の抗がん剤を送り込むことができます。また、フルオロウラシルは肝臓で代謝されるため、肝臓から出ていくときには分解されているので、全身的な副作用はほとんど出ません。これも肝動注化学療法のメリットです。

全身化学療法とは異なるため、肺に微小な転移巣があったとしても、肺の転移巣にはまったく効果がありません。そのため、肝転移への効果が認められていても、臨床試験では生存率などの改善にはあまり影響しないため、最近はあまり行われなくなっています。肝臓機能がよくないために全身化学療法が行えないようなケースでは、肝動注化学療法を行い、肝臓の状態の改善を目指すことがあります。

熱凝固療法も肝動注化学療法も、大腸がんの肝転移に対するメインの治療法ではありません。手術が適さない場合に選択する治療法という位置づけです。

大腸がんの肺転移に対しても切除が可能ならば手術

肺転移に対する治療選択の考え方も、基本的には肝転移と同じです。切除手術ができるのであれば、手術を選択しますが、手術できるケースは、肝転移の場合ほど多くありません。手術後に起きた肝転移の場合は、約半数で手術が可能ですが、それに対し、手術後に生じた肺転移では、手術できるのは3~4割程度です。

転移は左右両方の肺に起きることがありますが、両方の肺を同時に手術することはできません。そのため、一方の肺の手術を行い、しばらくしてからもう片方の肺を手術します。

どの程度のがんであれば手術が可能なのか、はっきりした基準は決められていませんが、片側の肺に2~3個まで、肺門部から離れた部位なら3~4個までは、手術の対象となります。

肺転移の場合も、手術ですべて切除したとしても、約半数のケースで、残った肺に再び転移が起きてきます。この場合も、切除が可能であれば再手術します。

肺転移に対して手術を行った場合の5年生存率は、30~68%と報告されています。肺転移巣を切除した後の残った肺に再発が起き、さらに再手術した場合の5年生存率は、20~48%です。

手術が困難な場合には全身化学療法が行われます。肝転移の場合と同様、抗がん剤がよく効き、手術が可能になるケースもあります。

大腸がんの脳転移に対しては手術や放射線治療が行われる

脳転移が起きると、がん細胞ができた脳内の部位に応じてさまざまな症状が現れます。頭痛、めまい、しびれ、吐き気や嘔吐、運動麻痺、感覚麻痺などです。肝転移や肺転移がある人に、こういった症状が現れた場合には、すぐに検査する必要があります。

脳転移に対する治療は、手術か放射線療法です。手術が行われるのは、数か月以上の生命予後が期待でき、切除手術によって重大な神経障害をきたさない場合です。

ガンマナイフなどの定位放射線療法が行われることもあります。頭の周囲から放射線を照射し、脳内の転移巣に放射線を集中させる治療法です。1つの転移巣が3cm以下で、数が3~4個以内であれば、ガンマナイフの対象となります。

大腸がんの全身化学療法は進歩し、生活に合わせた選択が可能に

肝転移、肺転移、脳転移などの血行性転移に対して手術ができないと判断された場合は、全身化学療法が選択されます。手術ができなければ完治は難しいのですが、近年の化学療法の進歩は目覚ましいものがあり、適切な全身化学療法を行うことで、長い期間元気な状態で生活することが可能になっています。

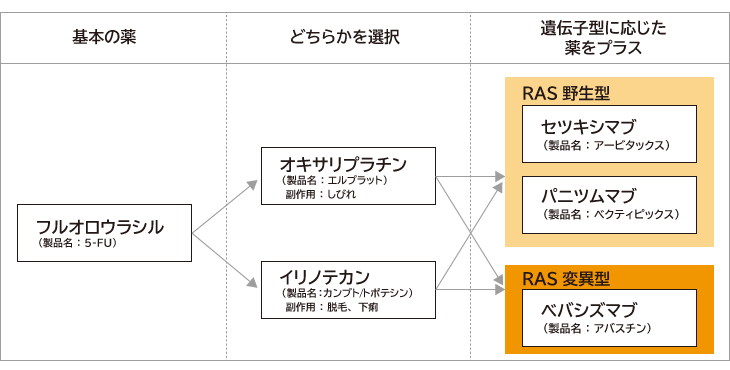

全身化学療法は、いくつかの薬剤を併用する治療(多剤併用療法)です。薬剤の選択肢も多いため一見複雑に見えますが、基本はシンプルです(図2)。

まず、フルオロウラシルは、基本的にすべての併用療法に使用します。そして、オキサリプラチン(製品名:エルプラット)かイリノテカン(製品名:カンプト/トポテシン)のどちらかを選択します。つまり、「フルオロウラシル+オキサリプラチン」と「フルオロウラシル+イリノテカン」という組み合わせがあるわけです。副作用として、オキサリプラチンでは手足のしびれが問題となり、イリノテカンでは下痢と脱毛が問題となります。

これに分子標的薬を組み合わせます。がん組織の遺伝子検査で「RAS野生型」と判定された場合は抗EGFR抗体薬であるセツキシマブ(製品名:アービタックス〉かパニツムマブ(製品名:ベクティビックス)、あるいはベバシズマブ(製品名:アバスチン)、「RAS変異型」の場合はベバシズマブを組み合わせます。

これが大腸がんに対する全身化学療法の基本構造です。2次治療以降では、それまでに使用していない薬剤を組み合わせていきます。

推奨される治療法はガイドラインに記載されていますが、実際の治療では、患者さんがどのような生活を希望するかが、治療法を選択するうえで非常に重要です。担当の医師とよく話し合って、治療法を選択していくことが勧められます。

プロフィール

杉原健一(すぎはらけんいち)

1975年 東京厚生年金病院外科

1979年 東京大学医学部第一外科

1985年 Imperial Cancer Research Found(英国)研究員

1989年 国立がん研究センター中央病院

1997年 東京医科歯科大学医学部外科学第二講座教授

2004年 東京医科歯科大学大学院腫瘍外科学分野教授

2014年 東京医科歯科大学名誉教授・特任教授。光仁会第一病院院長