タイプで違う肺がんの治療-組織型、ステージ、遺伝子、全身状態の違いで異なる最適な治療とは

2017.9 取材・文:柄川昭彦

肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。

肺がんの治療は個別化医療が進んでいます。組織型で分類した上で進行度を考慮するだけではなく、さらに発現している遺伝子によって分類し、それぞれのタイプに最も適した治療を受けられるようになってきました。早期の肺がんでは、切除手術や化学療法、放射線療法により治癒を目指します。進行、再発した肺がんでは、抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤により、QOLの向上と長期生存を目指します。新しい治療法が登場することで、進行再発肺がんでありながら、長期生存する患者さんは珍しくなくなりました。ここでは、肺がんと診断された患者さんが、自分のがんを理解するために知っておきたい肺がんのタイプ分けと治療法について解説します。

組織型で小細胞肺がんと非小細胞肺がんに分類

肺がんは、肺に発生するがんの総称です。その治療に当たっては、まず組織型による分類が行われます。肺がんにはいくつかの組織型があり、それによって適切な治療法が異なることがあるからです。

肺がんと確定診断するためには病理検査が必要です。基本的には、病巣から組織を採取し、それを顕微鏡で調べ、肺がんかどうかの診断を行うと同時に組織型の分類も行われます。肺がんは、組織型によって、「小細胞肺がん」「扁平上皮がん」「腺がん」「大細胞がん」に分かれます。それ以外の特殊ながんが何種類もありますが、それらはごくまれで、肺がんの大部分は4種類の組織型が占めています。

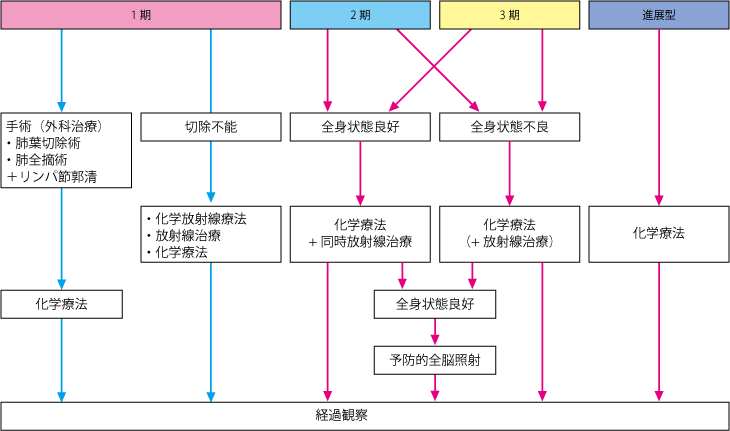

小細胞肺がんの特徴は、進行が速く、抗がん剤による化学療法がよく効きます。そのため、病期がⅠ期(がんが肺にとどまり、大きさが5㎝以下)で切除が可能なら手術が行われ、術後の化学療法が勧められます。手術ができないI期、またはⅡ期以降には化学療法か放射線治療、その両方を同時に行う化学放射線療法が勧められます。

これに対し、非小細胞肺がんは、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期の一部までが切除手術が可能とされています。このように治療方針が異なっているため、小細胞肺がんと非小細胞肺がんをきちんと見極める必要があります。

| 非小細胞肺がん | 腺がん | 肺がんの約60%、症状が出にくい |

| 扁平上皮がん | 咳、血痰など症状、喫煙との関連大 | |

| 大細胞がん | 増殖が速い | |

| 小細胞肺がん | 小細胞がん | 増殖が速い、転移しやすい、喫煙との関連大 |

小細胞肺がんステージ別治療選択

出典:EBMの手法による肺癌診療ガイドライン2016より作表

非小細胞肺がんは進行度で3つのグループに分類

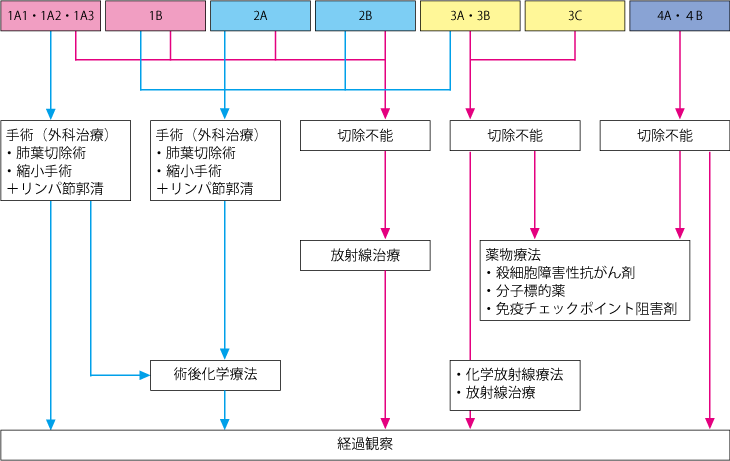

非小細胞肺がんの進行度は、腫瘍の大きさと浸潤の範囲、リンパ節転移の有無と範囲、遠隔転移(離れた臓器への転移)の有無によって決められます。この病期(ステージ)によって、非小細胞肺がんの患者さんは、「完全切除可能例」「局所進行例」「進行例」という3つのグループに分類されます。完全切除例はⅠ期とⅡ期とⅢ期の一部、局所進行例はⅢ期の一部、進行例はⅢ期の一部とⅣ期です。

この3つのグループでは、標準的な治療法が異なります。完全切除可能例であれば、治癒を目指した切除手術が行われ、必要に応じて化学療法が加えられます。局所進行例の場合は、抗がん剤による化学療法と放射線療法を併用する化学放射線療法が行われます。進行例では、基本的に治癒は目指せないので、QOL(生活の質)の向上と生存期間の延長を目指した治療が行われます。

このように治療が異なるため、3つのグループの見極めがきわめて重要です。特に複雑なのはⅢ期で、切除手術が可能か、化学放射線療法が可能か、といったことを見極めなければなりません。ステージだけでは決められず、患者さんの全身状態や年齢が問題になることもあれば、腫瘍と血管の位置関係が問題になることもあります。そこで、特に判断が難しい患者さんの治療方針は、呼吸器外科医、呼吸器内科医、腫瘍内科医、放射線科医などによる集学的治療グループで検討することが推奨されています。

| T/M分類 | N0 | N1 | N2 | N3 |

| T1a | ⅠA1 | ⅡA | ⅢA | ⅢB |

| T1b | ⅠA2 | ⅡA | ⅢA | ⅢB |

| T2a | ⅠB | ⅡA | ⅢA | ⅢB |

| T2b | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢB |

| T3 | ⅡB | ⅢA | ⅢA | ⅢB |

| T4 | ⅢA | ⅢA | ⅢB | ⅢB |

| M1a | ⅣA | ⅣA | ⅣA | ⅣA |

| M1b | ⅣA | ⅣA | ⅣA | ⅣA |

| M1c | ⅣB | ⅣB | ⅣB | ⅣB |

| N0 | 胸腔内や鎖骨の上あたりにあるリンパ節への転移なし |

| N1 | 原発腫瘍と同側の気管支周囲、肺門、リンパ節への転移あり |

| N2 | 原発腫瘍と同側の縦隔、気管分枝下リンパ節への転移あり |

| N3 | 原発腫瘍と反対側の縦隔、肺門、あるいは鎖骨上あたりのリンパ節への転移あり |

| M1a | 原発腫瘍と反対側の離れた個所に腫瘍あり、胸膜か心膜への転移、悪性胸水、悪性心のう水あり |

| M1b | 肺以外の1つの臓器、または多臓器への多発遠隔転移あり |

| M1c | 肺以外の2つの臓器に単発の遠隔転移あり |

非小細胞肺がんステージ別治療選択

出典:EBMの手法による肺癌診療ガイドライン2016より作表

非小細胞肺がんを3つの組織型で分類

かつては非小細胞肺がんであれば同じ治療が行われたため、扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんに分類するのは、あまり重要ではないと言われていました。しかし、肺がんの薬物療法が進歩した現在では、非小細胞肺がんの中でも、組織型によって治療方針がかなり異なるようになってきました。そこで、薬物療法を行う場合には、非小細胞肺がんをさらに分類していくことが大切になってきています。

腺がんと扁平上皮がんでは、使用できる薬や効果のある薬に違いがあります。大細胞がんは、非小細胞がんの中でもわずか数%と少なく、くわしいことはわかっていませんが、腺がんと一緒にして「非扁平上皮がん」という分類をする場合もあります。

非小細胞肺がんの治療で使われる薬の中には、扁平上皮がんには使えない薬があります。抗がん剤のペメトレキセド(商品名アリムタ)と、分子標的薬のベバシズマブ(商品名アバスチン)です。ペメトレキセドは扁平上皮がんには効果がなく、ベバシズマブは扁平上皮がんに使用すると危険な副作用が出やすいことがわかっているからです。

また、進行した非小細胞肺がんのうち腺がんでは、遺伝子変異の有無を調べる検査が大切です。現段階で治療への有効性が判明しているのが、EGFR(上皮成長因子受容体)、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子などの変異です。これらの遺伝子変異を調べ、遺伝子に変異があった場合には、1次治療として、その遺伝子を標的とする分子標的薬を使用します。扁平上皮がんの場合は、検査でこれらの遺伝子変異があっても、腺がんに対するほど効果的ではないことがわかっています。こういった点からも、扁平上皮がんと非扁平上皮がんを分類する意味があります。

分子標的薬が使用できない場合には、抗がん剤による治療が行われます。基本となるのは、シスプラチンやカルボプラチンなどのプラチナ製剤を含む2剤併用療法です。

進行した非小細胞肺がんは遺伝子変異で分類

進行した非小細胞肺がんでは、遺伝子検査が行われ、がん細胞に発現している遺伝子の変異を調べます。主な遺伝子の変異は、EGFR、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子で、それぞれの遺伝子変異にあった治療薬があります。

EGFR遺伝子に変異があった場合、1次治療ではEGFRを標的とした分子標的薬が使われます。ゲフィチニブ(商品名イレッサ)、エルロチニブ(商品名タルセバ)、アファチニブ(商品名ジオトリフ)といった薬剤です。これらの薬に対する耐性ができたときに使えるのがオシメルチニブ(商品名タグリッソ)です。

ALK融合遺伝子に変異があった場合、クリゾチニブ(商品名ザーコリ)やアレクチニブ(商品名アレセンサ)といった分子標的薬による治療が行われます。

ROS1融合遺伝子に変異があった場合、クリゾチニブによる治療が行われます。

これらの遺伝子に変異がなかった場合には、プラチナ製剤を含む化学療法や免疫チェックポイント阻害剤による治療が選択されます。特に最近注目されているのは、免疫チェックポイント阻害剤です。

がん細胞の表面にあるPD-L1という分子が、がんを攻撃する免疫細胞の1つであるT細胞が持つPD-1という分子と結合すると、T細胞の攻撃力が失われるという仕組みがあります。そこで、PD-1とPD-L1が結合できないようにして、T細胞の攻撃力が失われないようにしたものが免疫チェックポイント阻害剤です。

免疫チェックポイント阻害剤には、ペムブロリズマブ(商品名キイトルーダ)とニボルマブ(商品名オプジーボ)という薬があります。

全身状態も考慮して適切な治療が選択される

ここまでお話してきたように、肺がんの治療では「個別化医療」が進んでいます。肺がんを組織型で分類し、進行の程度によって分類し、がん細胞の遺伝子なども調べて分類し、そのがんに最も適した治療を行えるようになっています。

ただし、こうした個別化医療を受けるには、がん組織が採取できていることが条件になります。胸腔鏡の進歩により、多くの患者さんのがん組織が採取できるようになったとはいえ、現在でも採取できないケースはあります。また、組織を採取できて、分類が可能だったとしても、推奨される治療が行えるかどうかには、全身状態、年齢、合併症の有無などが影響します。化学放射線療法のように副作用の強い治療はもちろん、標準治療としてあげられている化学療法を受けるのにも、全身状態がよいことが条件となるからです。

実際に治療法を選択する場合には、肺がんの細かな分類と、患者さんの側の条件を考慮する必要があります。組織型や遺伝子から推奨される薬物治療があったとしても、患者さんの状態によっては、緩和ケアがいい場合もあります。緩和ケアは、治療がなくなったために行う最後の手段ではありません。さまざまな治療と並ぶ選択肢の1つと考えるべきでしょう。

最新の治療が、必ず最適な治療とは限らない

切除手術や化学放射線療法は、治癒を目指した治療ですが、再発することはあります。再発した肺がんや、発見されたときから進行した肺がんは、QOLの向上と長期生存を目指した治療が行われます。

こうした進行再発肺がんの生存期間は、治療法の進歩とともに大きく延びてきました。現在の化学療法の基礎となっているプラチナ製剤が登場したのは1990年代ですが、それ以前の時代は、進行再発肺がんの患者さんが2年生存するのはきわめてまれでした。ところが、化学療法が進歩してプラチナ製剤の登場により、2年生存は珍しいことではなくなりました。その後、分子標的薬が登場し、治療を受けた患者さんの中には、5年以上元気にしている人も珍しくありません。中には10年以上、元気な患者さんもいます。

新しい治療法は注目を集めますが、決してそれだけで治療が進められるわけではありません。しばしば最新の治療が受けられないのであれば意味がないと、治療そのものを諦めてしまう人を見かけますが、これは大変残念なことです。最新の治療が、必ずしも最適な治療とはかぎりません。自分のがんがどんなタイプなのか、どのような状態なのかによって最適な治療は異なります。

プロフィール

滝口裕一(たきぐち ゆういち)

1992年 国立がん研究センター東病院医員

1995年 千葉大学医学部呼吸器内科助手

2010年 千葉大学大学院医学研究院先端化学療法学教授

同医学部附属病院 腫瘍内科臨床腫瘍部教授