免疫チェックポイント阻害薬を使うべき肺がんの患者さんとは?-よく効く人と効かない人の違いはどこにあるのか

2017.9 取材・文:柄川昭彦

肺がんの治療に関する最新情報は、「肺がんを知る」をご参照ください。

免疫チェックポイント阻害薬は、従来のがんの治療薬とは大きく異なる作用をもっています。肺がんの治療薬として認可されているニボルマブ(製品名:オプジーボ)とペムブロリズマブ(製品名:キイトルーダ)は、免疫細胞の攻撃に「ブレーキ」をかけるがん細胞の働きを抑え、免疫細胞が本来の攻撃力を発揮できるようにする薬です。2015年12月に認可されたニボルマブは、2次治療以降なら、すべての非小細胞肺がんが治療の対象となります。それに対し、2016年11月に認可されたペムブロリズマブは、がん細胞にPD-L1が強く発現している非小細胞肺がんの場合には、1次治療から使用することができます。肺がんの免疫チェックポイント阻害薬による治療は、よく効く人を明らかにして、その人たちに使っていくという方向に進んでいます。

免疫でがん細胞を攻撃させる免疫チェックポイント阻害薬

手術できない進行再発非小細胞肺がんの治療に、「免疫チェックポイント阻害薬」という新しいタイプの治療薬が登場し、多くの患者さんに使われるようになってきました。

肺がんの薬物療法は、1990年代までは従来の「殺細胞性抗がん剤」が中心でした。薬が直接細胞に作用することで、がんの増殖を抑える薬です。その後に登場してきたのが「分子標的薬」です。2000年代になって、ゲフィチニブ(製品名:イレッサ)やエルロチニブ(製品名:タルセバ)が承認され、2000年以降の肺がん治療は、殺細胞性抗がん剤と分子標的薬を2本の柱として進められてきました。

そこに免疫チェックポイント阻害薬が加わりました。日本では、2015年にニボルマブ、2016年にペムブロリズマブ(製品名:キイトルーダ)が承認され、肺がんの治療に使えるようになっています。

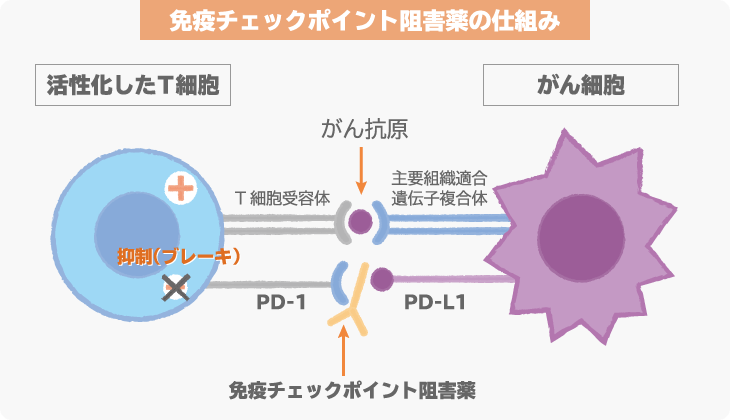

免疫チェックポイント阻害薬は、がんに対して、免疫細胞が本来の力を発揮できるようにする薬です。最終的には、免疫の力でがんを攻撃し、治療効果を発揮します。免疫チェックポイント阻害薬が開発される以前は、免疫細胞が存在しても、がんに対して十分に攻撃できないという現実がありました。それがどうしてなのか、なかなか解明できなかったのですが、基礎研究が進むことで、免疫細胞ががん細胞を攻撃できなくなる仕組みが明らかになってきました。この仕組みが「免疫チェックポイント機構」で、その仕組みが働かないように開発された薬が、免疫チェックポイント阻害薬です。

現在、最も研究が進んでいる免疫チェックポイントは、免疫細胞の表面にある「PD-1」と、がん細胞の表面にある「PD-L1」です。免疫細胞ががん細胞を攻撃しようとしても、がん細胞の表面にあるPD-L1が免疫細胞のPD-1と結合すると、免疫細胞の攻撃にブレーキがかかってしまいます。

ニボルマブとペムブロリズマブは、この免疫チェックポイントが働かないようにする薬です。ニボルマブとペムブロリズマブは、どちらも「抗PD-1抗体」で、PD-1を見つけ出して結合する働きがあります。すると、がん細胞のPD-L1がPD-1と結合できないので、免疫細胞の攻撃にブレーキをかけられません。そのため、免疫細胞が本来の力を発揮し、がん細胞を攻撃できるようになるのです。これが、ニボルマブやペムブロリズマブなどの免疫チェックポイント阻害薬の働き方です。

2次治療で使われるニボルマブ

ニボルマブは、1次治療で化学療法を行った人が、2次治療以降に使用する薬です。化学療法が効かなかった人や、効いていたけれど耐性ができて効かなくなってきた人が、治療の対象となります。1次治療で使用することはできません。

これは、ニボルマブの有用性を証明した臨床試験が、そのような患者さんを対象としていたからです。殺細胞性抗がん剤による化学療法を行ったけれど、効かなくなってしまった人を対象にした臨床試験で、殺細胞性抗がん剤による治療と、ニボルマブによる治療の比較が行われたのです。その結果、ニボルマブ群の生存期間のほうが長かったため、ニボルマブが2次治療以降に使う薬として承認されたのです。

がん細胞のPD-L1を調べて使うペムブロリズマブ

ペムブロリズマブは、非小細胞肺がんの1次治療から使用することができます。ただし、誰でも1次治療から使えるわけではなく、がん細胞にPD-L1が強く発現している場合に限られます。

がんの組織を採取し、免疫染色という方法でPD-L1の発現率を調べます。検査の結果、PD-L1の発現している細胞が50%以上だった場合には、PD-L1が「強く発現している」と評価されます。この場合に、1次治療でペムブロリズマブによる治療を行うことができます。PD-L1が強く発現しているがんは、全体の約3割ほどです。

1次治療で殺細胞性抗がん剤による治療を行った場合、奏効率(がんの大きさが画像診断で半分以下になる人の割合)は約30%です。ところが、がんにPD-L1が強く発現している患者さんを対象に、ペムブロリズマブを1次治療で使用したところ、45%程度の奏効率になることがわかったのです。

また、無増悪生存期間(薬が効いていて増悪が始まるまでの期間)は、殺細胞性抗がん剤による治療では、5~6か月程度です。これに対し、PD-L1が強く発現している人にペムブロリズマブを使用した場合は、10か月ほどになっていました。

こうした臨床試験の結果から、PD-L1が強く発現している非小細胞肺がんに対しては、1次治療でペムブロリズマブを使用できることになったのです。

免疫染色の結果、PD-L1の発現が1~49%で、「弱く発現している」と評価された場合には、1次治療ではペムブロリズマブを使用できません。しかし、2次治療以降であれば、殺細胞性抗がん剤による治療より少し効果が高いことがわかっているため、使用することができます。また、PD-L1の発現が0%の「陰性」だった場合には、2次治療以降でも、あまり効果が出ないことがわかっているので、ペムブロリズマブは使用しません。

オプジーボとキイトルーダの違い (2017年9月現在)

| 製品名 | オプジーボ | キイトルーダ |

| 一般名 | ニボルマブ | ペムブロリズマブ |

| 効能・効果 | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、他 | PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、他 |

| PD-L1の発現制限 | ナシ | アリ(TPS≧1%) |

| 治療ライン | 2次治療以降 | 1次治療以降(TPS≧50%の場合) |

投与間隔が異なるニボルマブとペムブロリズマブ

このように、最初に承認されたニボルマブは、2次治療なら誰にでも使用できます。それに対し、ペムブロリズマブは、がんのPD-L1を調べることで、効きやすい人を選んで治療するようになっています。

ニボルマブが承認されたときの臨床試験では、PD-L1の発現と効果に明確な関連はないとされていました。しかし、その後のいくつかのデータ解析で、やはりPD-L1が発現しているほうが、より効果が現れているという結果が出ています。そのため、実際の臨床では、ニボルマブを使用する場合も、可能であれば免疫染色でPD-L1を調べ、陽性の人に使おうという流れになっています。

1次治療で使用できる免疫チェックポイント阻害薬は、PD-L1が強く発現している場合のペムブロリズマブだけです。しかし、2次治療で、PD-L1が弱く発現している場合は、ニボルマブでもペムブロリズマブでも使用できます。どちらが効果的かを比較する臨床試験は行われていないため、明確なことはわかりませんが、両方とも使用した経験に基づく個人的な感想としては、有効性はほぼ同じという感じです。

ニボルマブとペムブロリズマブのはっきりした違いは、投与スケジュールです。ニボルマブが2週毎の投与なのに対し、ペムブロリズマブは3週毎の投与となっています。投与時間は、どちらも30分~1時間程度です。この点だけ比較すると、ペムブロリズマブは通院回数が少なくてすむ、ということになります。しかし、副作用管理のために通院する必要もあるため、治療を始めたばかりの頃は、実際の通院回数はあまり変わりません。

副作用は比較的軽いが特殊な症状が出ることも

免疫チェックポイント阻害薬による治療でも、副作用には注意する必要があります。軽度だけれど比較的高頻度で現れる副作用としては、皮疹や皮膚のかゆみがありますし、粘膜が障害されることで、口内炎や下痢も起こります。ただ、殺細胞性抗がん剤や分子標的薬に比べると、副作用の発現頻度は低く、症状は軽いといえます。

ただ、免疫チェックポイント阻害薬では、頻度は低いけれど特殊な副作用が現れることがあります。免疫に関係する薬なので、免疫反応が過剰に起こってしまい、それが重篤な症状を引き起こすことがあるのです。間質性肺炎を起こすことがありますし、ホルモンを分泌する臓器が影響を受けることもあります。たとえば、膵臓の働きが失われ、血糖値を下げるインスリンが分泌されなくなることで、重症の糖尿病(1型糖尿病)が発症したりすることがあります。その他、筋肉に力が入らなくなる重症筋無力症が起きることもあります。発生頻度は1%未満ですが、治療を受ける場合には、そういった副作用もあることを、患者さんに知っておいてもらう必要があります。

よく効いた人は薬をやめられる可能性も

免疫チェックポイント阻害薬の効果の現れ方は、殺細胞性抗がん剤や分子標的薬とは違っています。この薬も全員に効くわけではなく、半分くらいの患者さんは、最初の1~2か月間使っただけで、効果がないことがわかってしまいます。しかし、効果が出た人の中には、ずっとよい状態が保てている人もいます。

殺細胞性抗がん剤や分子標的薬では、ひとたび薬が効かなくなると、がん細胞は増殖する一方になります。しかし、免疫チェックポイント阻害薬がいったん効いた患者さんは、がんが大きくなり始めても、また小さくなったりして、そのまま長期間にわたってがん細胞の増殖を抑えながら投与できているケースがあるのです。基礎研究では、免疫細胞ががん細胞を攻撃する仕組みが体の中に出来上がると、そのまま効果が持続すると言われています。最初の数か月間だけ投与すれば、それ以上は投与しなくてもいいのではないか、という意見もあります。そういったことについても、今後の臨床研究で明らかになっていくことが期待されています。

プロフィール

葉清隆(よう きよたか)

1997年 熊本大学医学部附属病院第一内科(現:呼吸器内科)入局

1997年 熊本大学医学部附属病院、熊本労災病院、熊本地域医療センターで内科研修医

1999年 熊本市民病院 呼吸器内科レジデント

2000年 三井大牟田病院 呼吸器内科

2001年 国立がん研究センター東病院 呼吸器内科レジデント

2004年 国立がん研究センター東病院 呼吸器内科医員

2013年 国立がん研究センター早期・探索臨床研究センター 先端医療科医員

2014年より現職