ステージで異なる大腸がん治療 ステージI~IIIの治療方針とは

2017.11 取材・文:柄川昭彦

大腸がんの治療に関する最新情報は、「大腸がんを知る」をご参照ください。

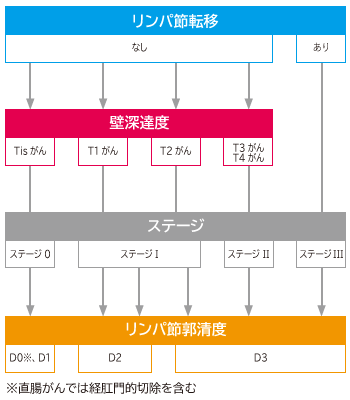

大腸がんのステージ(病期)は、がんの深達度、リンパ節転移、遠隔転移の状態によって分類されますが、ステージによる治療選択とはどんなものなのか。がんの深達度やリンパ節転移とはなにか、それに対応した手術はどのようにおこなうのか、大腸がんのI~III期における治療方針に関して解説いたします。

大腸がんのステージ分類は、深達度、リンパ節転移、遠隔転移の3要素で決定

出典:大腸癌治療ガイドライン2016年版より作成

大腸がんのステージ(病期)は、がんの深達度、リンパ節転移の有無と範囲、遠隔転移の有無という3つの要素によって決定されます。ステージI~IIIの大腸がんは、内視鏡を用いて完全切除が可能であれば内視鏡治療が行われ、内視鏡治療ができない場合には腹腔鏡や開腹手術でリンパ節を含む病変腸管の切除が行われます。内視鏡治療で取った組織は顕微鏡で調べ、その結果、追加で腸管切除手術が必要と判断されることもあります。切除手術ではがんと一緒に腸管を切除し、がんが転移している可能性があるリンパ節も取り除きます。直腸がんの手術では、技術の進歩により肛門を温存できるケースが増えていますが、がんの悪性度やがんができた部位によっては、人工肛門(ストーマ)が必要になることもあります。ステージIIのハイリスク群とステージIIIに対しては、手術後に再発予防のための補助化学療法(抗がん剤治療)が行われます。

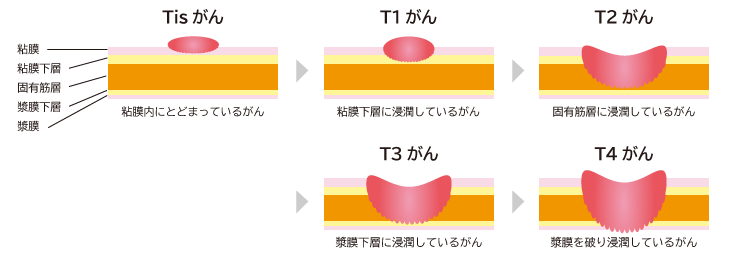

大腸壁は、粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜、という5層構造になっています。大腸がんは粘膜から発生し、徐々に深いほうへと増殖していきます。リンパ節転移も遠隔転移もなければ、がんが粘膜にとどまっている場合がステージ0、がんが粘膜下層あるいは固有筋層に達しているが固有筋層を越えていない場合がステージI、がんが固有筋層を越えている場合がステージIIです。

大腸の近くにあるリンパ節を所属リンパ節といい、所属リンパ節への転移があるが、遠隔転移がない場合がステージIIIです。遠隔転移や所属リンパ節から遠く離れたリンパ節に転移がある場合はステージIVとなります。ここでは、ステージ0~IIIまでの治療について解説します。

| ステージ0 | がんが粘膜内にとどまっている |

|---|---|

| ステージI | がんが固有筋層にとどまっている |

| ステージII | がんが固有筋層の外まで浸潤している |

| ステージIII | リンパ節に転移している |

| ステージIV | 血行性転移、または腹膜播種がある |

早期の大腸がんで行われる内視鏡治療の3つの方法と適応範囲

内視鏡治療は、肛門から大腸に内視鏡を入れ、その先端から専用器具を用いてがんを摘除する治療で、3つの方法があります。

- ポリペクトミー

- 盛り上がった腫瘍に対して行われる治療です。内視鏡の先端からスネアと呼ばれる金属製の輪を出し、それを腫瘍にかけて根元を締めつけるようにします。そして、高周波電流を流して腫瘍を焼き切ります。

- EMR(内視鏡的粘膜切除術)

- 盛り上がっていない腫瘍に対して行われる治療です。腫瘍ができている粘膜の下に液体を注入し、腫瘍を盛り上がった状態にします。そこにスネアをかけ、高周波電流を流して焼き切ります。2cmまでの小さな腫瘍を治療するのに適しています。

- ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)

- 盛り上がっていない腫瘍で、EMRでは取れないような大きさの腫瘍が対象となります。腫瘍ができている粘膜の下に液体を注入し、腫瘍を盛り上がらせてから、腫瘍の周囲を内視鏡の先端についた電気メスで焼き切り、粘膜下層からはがし取ります。

内視鏡治療は開腹しませんし、腸管も切らないので、手術に比べると身体的な負担が軽い治療です。ポリペクトミーやEMRは、通常入院を必要とせず外来で治療が行えます。大きな病変の切除やESDの場合には短期の入院が必要となります。

内視鏡治療の対象となるのは、がんが粘膜に止まっているステージ0と、がんが粘膜下層に達しているステージIの一部です。がんが粘膜下層に達している場合は、切除した病変を顕微鏡で確認して次の4つの条件に該当しなければを満たしている場合に、内視鏡治療のみで治療が終了となります。

4つの条件とは、(1)低分化がんではない、(2)粘膜下層への浸潤が1mm未満である、(3)がんが粘膜下層の静脈やリンパ管に入っていない、(4)がんが周囲に飛び火していない、というものです。この4条件のどれかに該当する場合には周囲のリンパ節に転移している可能性があり、追加の腸切除手術が推奨されています。

内視鏡治療が可能ながんかどうかは、内視鏡検査やCT検査でだいたいわかります。しかし、正確なことは、実際に治療して切除した組織を、顕微鏡で調べてみなければわかりません。そのため、内視鏡治療が終わってから、内視鏡治療では十分でなく、追加の手術が必要といった判定になることもあります。

ステージIIIまでの大腸がん手術では病変を含めた腸管とD3リンパ節切除が基本

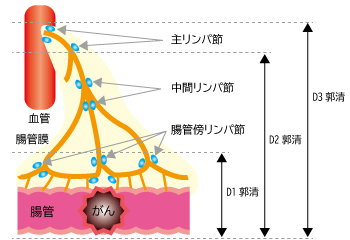

ステージIIIまでの大腸がんで、内視鏡治療が適応とならないものに対しては、切除手術が行われます。手術では、がんと一緒に周りの正常腸管を切除し、転移の可能性がある所属リンパ節も取り除きます。リンパ節を取り除くことをリンパ節郭清(かくせい)といいます。

大腸は、肛門の手前の「直腸」と、それ以外の「結腸」とに分かれます。結腸にできたがんを結腸がん、直腸にできたがんを直腸がんと呼ぶこともあります。

結腸がんの手術では、がんの端からそれぞれ10cm離して腸管を切り、所属リンパ節も取り除きます。

リンパ節郭清は、腸管に近いリンパ節だけを取るD1郭清、中間リンパ節まで取るD2郭清、栄養血管の根元にある主リンパ節まで取るD3郭清という方法があります。ごく早期のがんや、患者さんが極度に肥満していてD3郭清が行えないような場合に、D2郭清を行うことがありますが、基本となるのはD3郭清で、ほとんどのケースで行われています。

乳がんの治療では、わきの下のリンパ節を郭清することで、合併症として腕の浮腫が起きたりすることがあります。しかし、大腸がんの治療で行われるリンパ節郭清で切除するリンパ節は切除する腸に対応したリンパ節であるためは、D3郭清を行っても、他の臓器に副作用が起こる可能性はあまりなく、そうした心配がないため、D3まで郭清するのが基本となっています。

直腸がんの手術では、口側はがんから10cm、肛門側はがんから2~3cm離して腸管を切ります。がんがそれ以上の範囲に広がっていることはまれだからです。

直腸がんのリンパ節郭清は、結腸がんのリンパ節郭清より複雑になります。特に肛門から10~15cmの部位にある下部直腸では、栄養血管に向かうリンパの流れだけでなく、側方と下方へのリンパの流れがあるため、必要に応じて、これらのリンパ節郭清も行います。側方や下方のリンパ節郭清をしっかり行った場合には、副作用として排尿や性機能(勃起や射精)障害が起きることもあります。

直腸がんの手術では、肛門を残せないことがあります。その場合には、腹壁に人工肛門を作ります。肛門を残せないのは、がんのできている部位が肛門に近すぎる場合や、がんの悪性度が高く再発の危険性が高い場合です。手術が進歩したことで、技術的には肛門を残してがんを切除できることが多いですが、がんから十分に離して切除することができないために再発の危険性を考慮して人工肛門が推奨されることがあります。ただし、10年前に比べても、肛門を残せるケースがかなり増えています。

直腸がんなど骨盤の奥の手術では、腹腔鏡下手術はメリットが多い

大腸がんの手術には、開腹手術と腹腔鏡下手術という2つの方法があります。開腹手術は、文字通り腹部を切り開いて行う手術です。腹腔鏡下手術は、腹部の数か所を小さく切開し、そこから腹腔鏡と手術器具を挿入して手術を行います。腹腔内に炭酸ガスを入れて腹部を膨らませ、医師はモニターに映し出される内視鏡の画像を見ながら手術します。

腹腔鏡下手術では、手術する部位を拡大して見ることができるのが大きなメリットです。特に直腸がんの場合には、骨盤の底にあたる部位の手術となるので、開腹手術では手術部位が見づらくなりますが、腹腔鏡下手術では、細かな部分まで拡大して見ることができるので、より繊細な手術が可能になります。

手術時間は腹腔鏡下手術のほうが長くなり、開腹手術の場合の1.5倍ほどかかりますが、腹腔鏡下手術は傷が小さいので痛みが軽く傷跡も目立ちません。また、手術後腸は一時的に動かなくなりますが、腹腔鏡下手術では腸を直接触らないので、通常の状態に回復してくるのが早いため、早い時期から食事を始められます。

腹腔鏡下手術ができないケースは、現在はかなり少なくなっています。ただし、過去に腹部の手術を行っていて癒着がひどい場合、患者さんが極端に肥満している場合などは、腹腔鏡下手術を行うのに適していません。また、がんが非常に大きい場合には、がんを取り出すことが物理的にできないことがあります。横行結腸に小さながんがあるようなケースなどでは、ごく簡単な開腹手術で切除でき、切開も比較的小さくてすむため、腹腔鏡下手術より開腹手術のほうが勧められることもあります。

一般的には開腹手術より腹腔鏡下手術のメリットが多いと言えますが、必ずしもそうではない場合もあります。担当の医師とよく相談して決めるとよいでしょう。

再発が起きやすいステージIIIとステージIIのハイリスク患者さんは補助化学療法を

手術がうまくいっても、再発が起きることはあります。そこで、再発が起きやすい人には、術後の補助化学療法(抗がん剤治療)を行うことが推奨されています。対象となるのは、ステージIIIの患者さんと、ステージIIでもハイリスクの患者さんです。

ステージIIでハイリスクと判定されるのは、がんが腸壁の外まで出ている場合です。ステージIIなのでリンパ節転移はありませんが、がんがここまで浸潤していると、目に見えない微小ながんがリンパ節に転移している可能性があります。そこで、抗がん剤で、目には見えない微小ながん細胞をたたいておいたほうがいいというわけです。

補助化学療法で使われる抗がん剤には、「フルオロウラシル(製品名:5-FU)+レボホリナート」のように点滴で投与するものもありますが、「テガフール・ウラシル(製品名:UFT)+ホリナート」「カペシタビン(製品名:ゼローダ)」「テガフール・ギメラシル・オテラシル(製品名:TS-1)」のような飲み薬の抗がん剤も使われています。飲み薬でも効果が劣らないことが証明されています。また、最近では より予防効果が高いとされる「オキザリプラチン(製品名:エルプラット)」と前述の飲み薬の抗がん剤との組み合わせを用いた補助化学療法も行われるようになってきています。補助化学療法の投与期間は6か月間です。

大腸がんの手術後の経過観察は5年間続けます。最初の3年間は、3か月おきに腫瘍マーカーの検査を行い、6か月おきにCT検査を行います。内視鏡検査は、手術の1年後に行い、異常がなければ次は術後3年目に行います。3年目以降は、6か月おきに腫瘍マーカー検査、1年おきにCT検査を行います。5年経過したところですべての検査を行い、再発を疑うものが何もなければ、そこで治療が終了となります。

プロフィール

板橋道朗(いたばしみちお)

1984年 東京女子医科大学第二外科入局

1989年 東京女子医科大学第二外科助手

2001年 東京女子医科大学第二外科講師

2009年 東京女子医科大学第二外科准教授

2016年 東京女子医科大学消化器外科准教授